RR ««« - zurück zur Bücherübersicht - Textübersicht - Startseite (Gesamtübersicht)

(Seitenzahlen im Text am Anfang der Seite in eckigen Klammern)

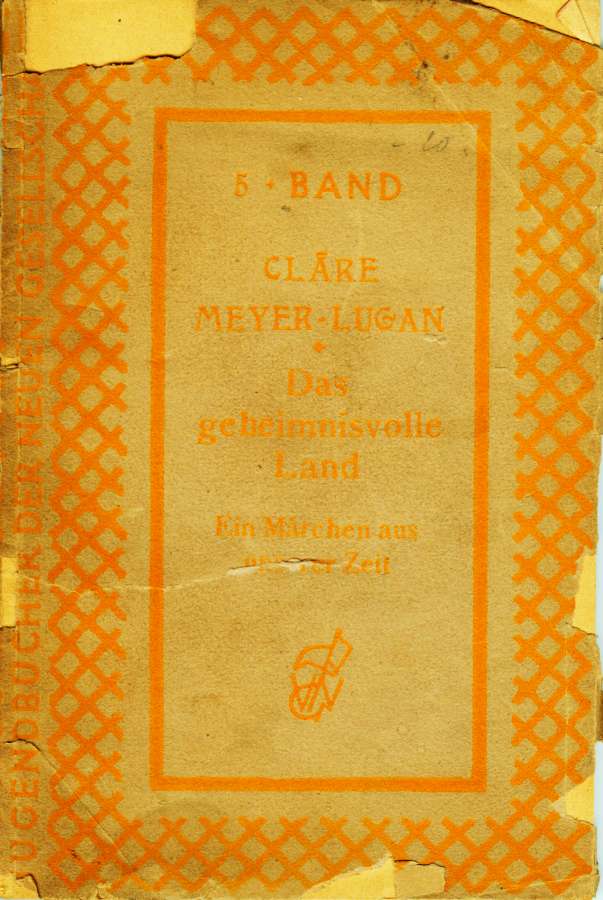

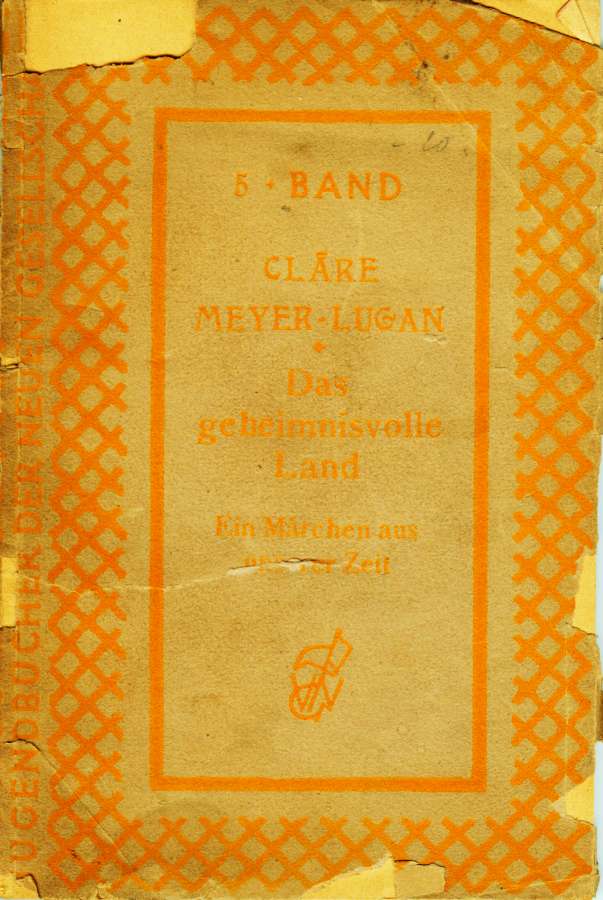

JUGENDBÜCHER DER NEUEN GESELLSCHAFT

Band 5

Das geheimnisvolle Land

Von Cläre Meyer-Lugau

1925

VERLAG DER NEUEN GESELLSCHAFT

BERLIN - HESSENWINKEL

Inhaltsverzeichnis

1. Teil: Die Tochter der Fee ......................... 05

2. Teil: Eine seltsame Landung .................... 14

3. Teil: Die ewigen Gärten und neue Wunder . 24

4. Teil: Der Baum der zwiefachen Frucht ....... 34

5. Teil: Das eherne Lied ............................. 44

6. Teil: Der stählerne Riese ........................ 52

7. Teil: Gerdas neue Heimat ....................... 58

8. Teil: Der Fluch des Goldlandes ................. 65

9. Teil: Die vergebliche Befreiung ................ 73

10. Teil: Am Urquell des Alls ....................... 80

11. Teil: Das ewig-neue, alte Lied ............... 88

12. Teil: Der fremde Gast ........................... 89

1. Teil.

Die Tochter der Fee.

Es war ganz früh am Morgen. Die Sonne hatte sich noch nicht aus ihrem Meeresbette erhoben, perlgraue Dämmerung goß sich aus der Schale des Himmels über die See und das Land der glücklichen Inseln und hüllte alles in mattes, grau-blau-sanftes Licht; tiefste Ruhe herrschte. Der Wind schlief und bewegte nicht ein Blättchen. Leise, schlaftrunken murmelnd rollten die kleinen Wellen an den Strand; sogar die Frühaufsteher, die beschwingten Sänger, hielten die Köpfchen noch tief in die Flügelfedern gesteckt. Die Gräser schliefen und auf ihnen die Tautropfen, ja, selbst die Wolken lagen ruhig im Himmelsbett.

Und doch wachte hier ein lebendes Wesen, das noch gar nicht hätte munter sein dürfen.

Auf einem Sandhügel des Strandes saß ein kleines Mädchen und sah sehnsüchtig und traurig aufs Meer hinaus. Es hatte das Köpfchen auf die schmale, weiße Hand gestützt, seine wirren Haare, fein und gelb wie Dünensand, fielen über das blasse Gesicht, während die großen Augen, die in allen Meeresfarben, vom lichtesten Blau bis ins tiefste Dunkel, spielen konnten, feucht wurden vom gespannten Hinaussehen.

War es schon sonderbar, daß ein so kleines Mädchen am frühesten Morgen hier ganz allein saß, so war es doch noch merkwürdiger, daß es sich nach etwas zu sehnen schien.

Sehnsucht war ein Gefühl, das sonst unbekannt an diesem Strande zu sein pflegte.

Das Land, das hier vom Meer umspült wurde, hieß die

[06]

„glücklichen Inseln”. Es war, wie viele Länder der Erde, grün und hügelig, im Sommer sonnengeküßt, im Winter schneegebettet, hatte Flüsse und Wälder, Wiesen und Felder, Berge und Täler, und war somit äußerlich wenig verschieden von anderen Erdstrichen. Und doch war es ein wunderbares Land, denn alle seine Bewohner waren glücklich. —

Von Geschlecht zu Geschlecht hatten die Menschen der glücklichen Inseln verstanden, einem Gesetze zu leben, das immer auf die gleichen, einfachen Lebensformen hielt.

Weder reich noch arm, waren sie gesund an Leib und Seele und daseinsfroh.

Alles Land gehörte Allen. Jeder arbeitete mit Freuden auf dem geliebten Heimatboden.

Feld-, Baum- und Wiesenfrüchte wurden gesammelt und Allen gleich zugemessen; alle Frauen des Landes bekamen die gleichen Mengen blaublühenden Flachses zugeteilt, jede setzte ihren Stolz darein, ihren Faden so fein und dünn wie Seide zu spinnen und sorgsam zu weben. Somit waren Alle einfach und doch kostbar gekleidet.

Jeder Mann, der sich eine Familie gründen wollte, baute sich sein Haus und fertigte sich seine einfachen Geräte selbst, doch nur die zum Leben nötigen, denn keiner tat Unnützes oder Ueberflüssiges.

So kam es, daß die Bewohner der glücklichen Inseln immer Zeit hatten, froh und gesellig zu sein, Musik, Tanz und Spiel und andere Künste zu pflegen. Im Sommer schafften sie, hart und froh, im Winter saßen sie in gemeinschaftlichen Hallen und feierten. Jeder steuerte zu den Festen bei, was er hatte an Gaben seines Geistes und Herzens. All diese Menschen waren so lebensselig, weil sie wußten, daß sie die Gesetze des Lebens erfüllten, und daß kein Wesen auf Erden glücklicher sein konnte als sie, die gesund waren und es leicht hatten.

Daher liebten alle Inselleute ihre Heimat mit glühendem Herzen. Keiner kannte die Sehnsucht, nicht ihre Süße, noch ihre Qual.

Mit dem kleinen Mädchen am Strande aber hatte es

[07]

seine besondere Bewandtnis. Es gehörte nur halb der Insel an. Der Vater der Kleinen war der Inselkönig, den die Gemeinschaft als Würdigsten zum Oberhaupt gewählt hatte, ihre Mutter aber war eine Fee gewesen, und sie selbst somit die Enkelin des mächtigen Geisterkönigs von Insulinde.

Und das war so gekommen.

Vor vielen Jahren dämmerte auch einmal so ein heller, totenstiller Morgen wie dieser herauf, da hatte der Inselkönig nicht schlafen können. Eine seltsame Unruhe, ihm fremd und unbekannt, scheuchte ihn von seinem Lager. Leise war er durch die hallenden, stillen Straßen geschlichen, um niemand zu wecken, und hinunter nach dem Strande gegangen, wohin es ihn mit unsichtbaren Fäden zog.

Da sah er auf demselben Hügel, auf dem seine Kleine jetzt rastete, eine Frau sitzen. Wie das Kind hatte auch sie den Kopf in die Hände gestützt, hatte auch ihr langes wirres Goldhaar den Sand gestreift. Aber ihr ganzer Körper zitterte, denn sie weinte bitterlich.

Der König, dessen Schritte auf dem Sande nicht zu hören waren, stand alsbald hinter ihr und berührte leise ihre Schulter. Sie fuhr heftig erschreckend zusammen, hob ihr schönes, tränenüberströmtes Gesicht zu ihm auf und schaute ihn furchtsam an. Als sie aber in sein gütiges Antlitz sah, faßte sie sofort Vertrauen, blickte ihn unergründlich an, und ihre Tränen versiegten.

In tiefem Schweigen sahen sie einander an, der König vermochte nicht gleich zu sprechen und auch die Fremde blieb stumm. Sie begann wieder leise zu weinen.

Der König wunderte sich, wie noch nie in seinem Leben, über das Erscheinen der fremden Frau. Er sah kein Fahrzeug, das sie gebracht hatte, er konnte sich nicht enträtseln, woher sie gekommen sein mochte. Noch mehr aber staunte er über ihre Kleidung.

Das Gewand der Fremden war aus feinstem Goldstoff, bestickt mit lauter kunstvollen Mustern und Ranken, alle golden, aber in vielen Abtönungen. Helles Goldgelb, tiefstes Goldrot, wie Abendsonnenglut, feinstes Goldgrün,

[08]

gleich dem der jungen Triebe des Vorfrühlings, leuchtete auf. Dazu war es über und über besät mit Edelsteinen und Perlen, die aus den gewobenen Blumen und Blütenkelchen hervorblitzten, und wirkte doch bei allem Reichtum nicht überladen, sondern ganz wie eine ihrer Schönheit würdige Hülle.

Die reine Stirn aber umzog ein Diadem aus funkelnden Steinen, darüber schloß sich ein Schleier, wie aus glitzernden Schneesternen, gewoben an hellen Wintertagen. Als sie sich jetzt emporrichtete, schwebte eine Wolke von Gold und Diamantstaub um sie her.

Da faßte sich der König.

„Willkommen auf den glücklichen Inseln!” begrüßte er sie. „Was bedrängt dich? Kann ich dir helfen?”

Die Unbekannte wunderte sich, daß der Mann vor ihr sie nicht fragte, wer sie sei und woher sie komme. Sie konnte nicht wissen, daß Neugier keine Eigenschaft der Inselbewohner war, aber Gastrecht eine Heimstätte bei ihnen hatte.

„Bin ich auf den glücklichen Inseln?” fragte sie.

„Das bist du,” antwortete der König, und konnte seine Augen nicht von ihr abwenden.

„Wer bist du?” fragte die Fremde weiter.

„Die Inselbewohner wählten mich zu ihrem König.” erwiderte ihr der Mann.

Die fremde Frau sah den Inselkönig ungläubig und groß an. Welch armes Land mußte das sein, wo ein König Arbeitskleidung trug wie ein Landmann. Aber es mußte doch so sein, wie er sagte, denn die Augen dieses Mannes waren klar wie die Wahrheit.

„O, König,” sagte sie daher sanft, „wie danke ich Dir für deine Teilnahme. Da ich in dein Land versetzt bin, und, wenn du mich duldest, auch hier bleiben möchte, so sollst du wissen, warum ich hier bin, und wie ich hierher kam.”

Und wieder stiegen ihr die Tränen in die Augen. Weh schluchzte sie auf, bezwang sich aber und fuhr fort:

„Wisse, ich bin Gerdarudana, Tochter des mächtigen Beherrschers des Geisterreiches Insulinde. Unsterblich

[09]

lebte ich bei den Meinen, mächtig gebietend über die Kräfte des Alls. Die Geheimnisse der Welt lagen offen vor meinem Blick. Ich schwang mich in die höchsten Regionen des Aethers, wo in schön geordneten Bahnen die Gestirne ihren ewigen Reigen schwingen und lauschte dem Gesange der Sphären. Zum Grunde des Ozeans tauchte ich, im Spiele den schnellsten Fisch zu haschen, oder erfreute mich am gewaltigen Treiben der Feuerriesen, die in der Tiefe des Erdballes, gefesselt durch Schicksalsspruch, Wärme und Gedeihen des Erdsternes hüten. Aber die Allmacht, die ich hatte, machte mich keck und übermütig, und eines Tages verging ich mich gegen die unumstößlichen Gesetze unseres Reiches. Spielerisch, mutwillig, löste ich die Ketten der Feuerriesen. Die wußten kaum, wie ihnen geschah. Jahrmillionen waren die Wilden gefesselt gewesen, nun tanzten sie einen tollen Reigen in der Freude wiedererrungener Freiheit. Herrlich stoben die Funken, tief leuchtete die Glut und ich jauchzte vor Wonne des Anblicks. Toller und toller wurde ihr Reigen, erst angstvoll, dann mit wachsendem Entsetzen merkte ich, daß ihre wilde Freude keine Grenzen mehr kannte. Höher und höher reckten sie sich, ihre geballten Fäuste stießen mit wildem Krachen gegen die Erdrinde, bis sie barst. Da stieg die Feuerlohe empor, glühende Ströme flossen über blühende Städte und grünende Saaten, in das wilde, kreischende Jauchzen der endlich Befreiten mischten sich die Angst- und Todesschreie der verzweifelnden, untergehenden Geschöpfe, letztes Röcheln von Mensch und Tier! Da schrie ich auf in namenloser Pein. Erzürnt stürzte mein mächtiger Vater herbei, bändigte die Kraft der Ungeheuren und fesselte sie mit doppelter Fessel. Ueber die sengende Glut blies er dahin, daß sie zu Lava erstarrte.

Mich aber würdigte der sonst so Gütige keines Blickes mehr. Ausgestoßen von den Meinen, ohne Gnade und Vergebung, der Allmacht und Sehergabe beraubt, wurde ich auf dem Rücken eines riesigen Geistervogels dahingetragen, Tag und Nacht, durch Sonnen und Monde, durch Raum und Zeit, und heute Nacht niedergeworfen an diesen Strand!”

[10]

Von neuem, über ihr Geschick verzweifelt, brach die Fee in schmerzliches Weinen aus.

Der König schwieg noch eine Weile still. Rührung und heißes Mitgefühl ließen ihn verstummen, endlich aber sagte er leise:

„Was hast du verloren, Aermste!”

Und wieder mußte er um Worte ringen:

„Nun aber mußt du dich fügen in das Unvermeidliche. Je williger du das tust, um so leichter wirst du das Schicksal ertragen. Willst du mit mir und meinem Volke leben, sei willkommen! Mein Haus sei dir Wohnung, mein Weniges dein! Aber auch bei uns gibt es Gesetze. Denn das Gesetz ist das Höchste. Durch das Gesetz wandelt sich das Chaos selbst in die Harmonie des Alls. Einfachheit und Gehorsam ist das Unsere; darum, willst Du mit uns leben, muß diese Pracht, die du an dir hast, dem Meere geopfert werden. Keiner darf hier besitzen, was der Andere nicht hat. Willst du dich dem fügen, dann kannst du bei uns bleiben!”

Die verstoßene Fee sah an sich herab und auf ihr Gewand, aber ihre Gedanken konnte der König nicht erraten. Er fühlte sein Herz erzittern bei dem Gedanken, sie möchte nicht einwilligen. Er liebte sie, seit er sie nur gesehen, die Reinheit ihrer Stirn, die kosmische Schönheit ihres Wesens war schon ein Teil seines Ichs geworden. Was sie auch verschuldet haben mochte, er hätte nicht mehr von ihr lassen mögen. Aber auch die Fee dachte, es sei unter guten und glücklichen Menschen besser zu leben und zu sühnen, als in der Einöde und gar unter Wilden und reißenden Tieren. So reichte sie dem König gesenkten Hauptes die Hand.

Da stieg die Sonne aus dem Meere empor und ihre Goldglut tauchte die herrliche Frau zum letzten Male in überirdische Pracht. Sie breitete die Arme gegen den strahlenden Morgenhimmel und in süßem, singenden Tonfall sprach sie fremde, unverständliche Worte. Dann wandte sie sich ab von Sonne und Himmel, und folgte dem König gesenkten Hauptes in sein Haus.

Hier reichte man ihr ein einfaches Linnengewand und

[11]

sie legte Stück für Stück ihrer Pracht ab. Man band die reichen Gewänder in ein Tuch, legte einen schweren Stein dazu, ruderte weit hinaus ins Meer und senkte dort die kostbare Last hinab. Nur einen ganz winzigen Gegenstand behielt die Fee für sich und versteckte ihn, ehe es irgend jemand bemerken konnte. Darauf sammelte der König sein Volk um sich, stellte ihnen die Fremde vor und bat mit warmen Worten, sie in die Gemeinschaft aufzunehmen. Das geschah gern. Sie schwor auf das Gesetz und war nun ein Kind der glücklichen Inseln geworden.

Seit diesem Tage blieb die Fee im Hause des Königs. Still fügte sie sich den einfachen Sitten, spielte mit den Kindern, webte mit den Frauen, plauderte mit den Mädchen, war immer ruhig und bescheiden, aber nie froh und lächelte nicht ein einziges Mal. Sie lächelte auch nicht, als ihr der König von seiner Liebe sprach, aber sie willigte ein, seine Frau zu werden und verbarg ihm, daß sie durch die Ehe mit einem Sterblichen ihre Unsterblichkeit verlieren mußte. Sie wollte ja nicht länger unsterblich sein. Sie lächelte selbst dann nicht, als ihr ein kleines Mädchen geboren wurde.

Gar zu sehr glich das kleine Wesen der Mutter, drum nannte man es nach ihr Gerdarudana; weil aber der Feenname viel zu lang war für solch winziges Geschöpfchen, wurde es einfach Gerda genannt.

Die kleine Gerda wuchs heran, gesund an Leib und Seele, und weiser als andere Kinder.

Das war nicht weiter wunderlich, saß sie doch viel zu den Füßen der Mutter. Diese, die Keinem, auch dem Gatten nicht, je wieder von ihrer Heimat gesprochen, erzählte dem kleinen Wesen oft unter Tränen von den Wundern des Reiches Insulinde, von dem mächtigen Geisterkönig, der über alle Kräfte gebieten konnte, und der ihr Vater war. Sie weihte Gerda ein in die Geheimnisse des Alls mit seinen, dem Menschenverstände unerschließbaren Wundern. Aber auch von fremder Schönheit und seltenen Zauberdingen erzählte die Fee, und von Pracht und Herrlichkeiten, die es auf den glücklichen Inseln nicht gab.

[12]

So kam es, daß die kleine Gerda ihre Heimat nicht so liebte, wie diese es verdient hätte, und daß sie sich sehnte, das ferne Feenreich kennen zu lernen. Das war aber nicht so schlimm und kein so dringender Wunsch, solange die Mutter lebte, denn bei der Mutter war das Feenreich.

Aber die Mutter wurde immer stiller und trauriger. Sie fühlte, daß sie nicht länger leben könne, Sehnsucht brach ihr das Herz. An diesem geheimen Kummer erkrankte sie lebensgefährlich. Tag und Nacht wachten Gatte und Tochter an ihrem Lager, aber die Fee war schon weit, weit fort von den Ihren. Einmal erwachte sie noch. Der König hatte gerade das Zimmer auf Augenblicke verlassen. Hastig zog sie die kleine Gerda an sich und flüsterte:

„Oeffne die Truhe, Kind, dort liegt etwas, was ich dir geben will. Bringe das Kästchen! Nein, nicht dieses, das goldene!”

Mit müden Händen öffnete sie ein kostbares, kleines Kästchen und entnahm ihm eine winzige, goldene Leier. Wie sie sie in die Höhe hob, wuchs sie und gab einen leisen, wundervollen Klang. Doch die Fee senkte sie wieder. Da wurde sie klein und kleiner und paßte wieder in das Kästchen hinein.

„Höre, geliebtes Kind,” sagte die Kranke, „diese Leier bewahrte ich mir, heimlich, gegen das Gesetz, als mein Feengut versenkt wurde. Ich wußte, ich tat nichts Unrechtes damit. Nun werde ich sie nie mehr brauchen und du sollst sie haben. Für keinen Menschen hat sie einen Wert oder eine Bedeutung, wenn du aber, Enkelin des mächtigen Geisterkönigs und Tochter der Fee, darauf spielen wirst, so wird dir die Sprache der stummsten Dinge lebendig und du wirst das Herz der Weltseele pochen hören. Gib acht, daß die Stimme der Weltharmonie klangvoll zu der deines eignen Herzens tönt. Auch wird dir diese Leier Stimme leihen zu dem, was dich bewegt. Möge sie nur dem Liede der Liebe tönen, der Süße und der sanften Sehnsucht, nie aber der Qual, des Schmerzes oder gar der bitteren Reue. Möge dir ihr Lied ein Trost sein, wie sie mich oft tröstete in einsamen Nächten, wenn der König schlief. Trage sie immer bei

[13]

dir, du wirst sie brauchen, wenn du einst die Heimat gefunden!”

„Werde ich nicht immer auf den glücklichen Inseln weilen?” fragte erstaunt Gerda, denn sie wußte, daß es verboten war, die glücklichen Inseln zu verlassen. Keiner, der je hier fortging, durfte wiederkehren.

„Als ich mich einem Sterblichen vermählte, wurde ich selber sterblich und verlor die Gabe, in die Zukunft zu sehen. Ueber das Meer kommt dein Schicksal, mehr kann ich dir nicht sagen, trage es freudig und ergeben!”

Die kleine Gerda war ganz erregt und hätte gern noch mehr gefragt und gewußt, aber da trat der König wieder ins Zimmer. Die Kranke legte sich nun erschöpft ins Kissen zurück und schloß die schönen Augen. So lag sie noch ein paar Tage.

Dann aber öffnete sie hell ihren Blick und flüsterte wieder süß und halb singend die seltsam fremden Worte, mit denen sie von ihrer Heimat Abschied genommen, breitete ihre Arme aus, lächelte über das ganze Gesicht und war entschlummert. Ihre Seele war heimgeflogen ...

Nun war die kleine Gerda allein auf der Welt, denn der untröstliche König suchte die Einsamkeit. Sie wurde wie die Mutter immer stiller und innerlich unglücklicher. Jeden Morgen vor Tagesgrauen schlich sie an den Strand hinunter, auf das Schicksal wartend, das übers Meer kommen sollte.

Und so saß sie auch heute ....

[14]

2. Teil.

Eine seltsame Landung.

Jetzt tauchte die Sonne aus dem Meere auf und ihr Rosenlicht erfüllte Himmel und Erde. Langsam stieg sie höher und höher, wurde heller und heller, warf goldene Pfeile nach den Morgennebeln, daß sie in Licht zerrannen und der Tag goldenblau heraufzog. Die Fülle von Licht, die der Himmel ausstrahlte und Meer und Sand zurückwarfen, hatte etwas Nüchternes gegenüber der süßen Verträumtheit der Dämmerung.

Obschon es viel wärmer geworden, erhob sich die kleine Gerda dennoch fröstelnd und enttäuscht, um den Heimweg anzutreten. Auch heute war das Schicksal wieder nicht gekommen.

Plötzlich blieb sie wie gebannt stehen. An dem hellen Horizont zeigte sich etwas Dunkles, das mit ungeheurer Schnelligkeit auf die Insel zusteuerte. Es kam näher und näher. Ein Schiff konnte es nicht sein, das hatte nicht diese Riesengröße. Denn, obschon das schwimmende Etwas noch ganz weit draußen im Ozean liegen mußte, erfüllte es doch schon den Rand, an dem Himmel und Meer sich begrenzten, mit einer langen dunklen Linie, soweit das Auge reichte.

Gerda, deren Augen falkenscharf waren, erkannte zu ihrem Erstaunen, daß da draußen ein ganzes, ungeheures Land schwamm. Nein, es schwamm nicht, es mußte gesteuert werden, denn zielsicher kam es der Insel näher. Als es aber fürchten mußte, auf zu flache Meeresstellen zu geraten, machte es plötzlich Halt und blieb liegen.

Die kleine Gerda war aber nicht die Einzige, die den schwimmenden Koloß bemerkt hatte. Der graue Strand

[15]

füllte sich allmählig mit Menschen, die alle mit gespannter Aufmerksamkeit nach dem schwimmenden Lande hinübersahen, unter ihnen auch der König. Sein Gesicht war tiefernst und fast traurig, und da er nicht sprach, wagte auch kein Anderer eine Aeußerung. So stand die Menge, stumm, ernst und in großer Erwartung.

Auf dem schwimmenden Lande wurde jetzt eine fieberhafte Tätigkeit entwickelt. Kähne in allen Größen wurden von der steilen Küste ins Wasser gelassen, Ruder ausgelegt, Segel aufgesetzt, Mannschaften hineingeladen, Körbe und Geräte verstaut. Auf dem Lande selbst sah man hohe Stangen, an denen wurden bunte Tücher hochgezogen, was einen farbigen, lustigen Anblick gewährte. Blitzschnell ging dies alles. Zischend spritzte der Schaum am Bug empor, weiß zog er in langen Streifen den Booten nach. Alles ruderte dem Strande der glücklichen Inseln entgegen. Als die Boote nahe genug waren, sprangen die Ankömmlinge ins seichte Wasser, zogen die Kähne nach sich und pflockten sie an.

Man konnte sich nichts Wunderlicheres denken, als die Menschen, die sich jetzt sehen ließen. Sie waren furchtbar und lächerlich zu gleicher Zeit. Furchtbar, weil sie sich Feuermänner nannten. Blitze schossen aus ihren Augen, und Feuer konnte aus ihrem Munde ausgehen, das alles verzehrte, wenn sie in Wut gerieten. Leicht aber war ihr Zorn entfacht. Dann brachen Strahlen aus ihren Händen hervor, die alles vernichteten und töteten, weit umher. Dazu waren diese Feuermänner putzig gekleidet, bunt wie die Vögel des Südens mit vielfarbigem Tuche. Am Halse und auf der Brust aber hatten sie Kinderspielzeug, bunte Bänder, Sterne, Monde und Kreuze, auf die sie besonders stolz zu sein schienen, denn sie bekamen diese Orden, wie sie die bunten Sachen nannten, von ihrem Könige, wenn sie recht wild und grausam gewesen waren und weder Feind noch Fremdling geschont hatten. Aber das alles galt nur von den vornehmen Feuermännern. Die Niederen, obschon viel größer an Zahl, hatten ein schreckliches Los. Furchteinflößend, waren sie doch nichts als Sklaven der Vornehmen, die jede Willkür

[16]

und Laune schrecklich an ihnen ausließen. Wohl murrten die niederen Feuermänner, aber die Sklaverei lag ihnen so im Blute, daß sie nichts taten, ihr Schicksal zu ändern. Und es gab viele Tausende von ihnen auf dem schwimmenden Lande.

An die Feuermänner schloß sich eine Gruppe Handelsherren; auch sie waren gekleidet wie Pfauen, strotzend von leuchtenden Farben, und ihnen folgten Arbeiter, die eine schmutzige, zerlumpte Hose trugen, den Oberkörper nackt. Die mühten sich, schwere Körbe an den Strand zu schleppen.

Als die Boote leer waren, ordnete sich der Zug und man stellte sich den Inselbewohnern gegenüber auf.

Hochmütig sahen die Ankömmlinge auf die einfachen Menschen in Werktagstracht.

Jetzt trat der Anführer der Feuermänner hervor. Er war über die Maßen prächtig anzuschauen, stolze Federn nickten von seinem Kopfe über einem Helm mit goldener Spitze. Er fragte barsch:

„Wo sind wir hier?”

„Auf den glücklichen Inseln heiße ich euch willkommen.” sagte jetzt der Inselkönig, sich aus der Menge lösend.

„Das sind die glücklichen Inseln?” meinte der Vornehme.

„Sehr glücklich sehen sie nicht aus, eher ärmlich,” fuhr er fort, die Menge aufmerksam messend, „habt ihr ein Oberhaupt, einen König, wo ist er, daß ich mit ihm rede!”

„Er steht vor euch,” sagte dieser.

Der Vornehme musterte den König geringschätzig, verbarg aber sorgfältig seine Gedanken. Ein Volk mit sonderbaren Sitten, dachte er innerlich.

„Wisse, König der glücklichen Inseln, begann er, daß unser schwimmendes Land sich auf der Suche nach dem Goldlande befindet. Die glücklichen Inseln suchten wir nicht. Da wir aber den Weg ins Goldland nicht kennen, besuchen wir jedes Land, was wir auf unserer Reise antreffen, um von ihm den Weg ins Goldland zu erfragen. Da haben wir denn noch überall etwas gefunden was wir

[17]

brauchen konnten, nur den Weg ins Goldland konnte uns keiner sagen. Wißt ihr ihn vielleicht?”

„Nein, Herr, auch haben wir noch nie von einem solchen Lande gehört.”

„Das konnte ich mir denken! Aber es macht nichts. Wir sind nun hier, und wenn es bei euch nicht aussieht, als wäret ihr ein reiches Land, so kann das täuschen. Sicher habt auch ihr Schätze, die unsere Handelsherren eintauschen können, denn wovon solltet ihr sonst leben? Was also könnt ihr geben?”

Der Inselkönig blickte die Eindringlinge an. Sie kamen aus einem reichen Lande, das war gewiß. Aber auch aus einem unersättlichen, das war gewisser. Ihre Gesichter sprachen eine beredte Sprache, daß ihre Schätzegier keine .Grenzen kannte.

„Verzeiht,” entgegnete der Inselkönig, „aber wir haben nichts, was wir einhandeln können. Wir haben nur, was wir brauchen.”

Der vornehme Feuermann unterbrach den König ungeduldig:

„Grün ist Euer Land, da habt Ihr Wälder, das bedeutet Hölzer im Ueberfluß. Habt Ihr nicht Tiere darin? Also, edles Rauchwerk die Menge. Wohnt Ihr nicht auch am Meere? Da fischt man nach Perlen und Schätzen der Tiefe. Ist Euer Land nicht bergig? Da wachsen die Gold- und Silberadern. Wie könnt Ihr arm sein?”

Da lächelte der König.

„Bei uns wird nicht gefischt, und wirft das Meer freiwillig Schätze aus, so werden sie dem Meere zurückgegeben. Wir besitzen kein edles Rauchwerk, denn wir jagen und töten kein Tier. Das Raubtier, aus Notwehr erschlagen, wird sofort vergraben, so will es unser Gesetz. Wir haben auch keine edlen Hölzer, denn wir schlagen nicht mehr, als wir für unsere Notdurft brauchen. Heilig ist uns der schattende Baum, darum ist unser Land so grün und saftig.”

„Aber Jünglinge habt Ihr, stark und mutig, wehrhaft und kühn! Gebt sie uns, wir machen Feuermänner aus

[18]

ihnen, dann haben sie es gut und sind geborgen. Reiche Beute, Ehre und Ruhm wartet ihrer!”

Ein schwacher Schrei durchzitterte die klare Luft! Mit Entsetzen traten die Inselbewohner zurück. War es möglich, es gab Völker, wo Menschen gehandelt wurden? Hatten sie sich getäuscht? So etwas konnten sie nicht glauben.

Der stolze Feuermann vermochte nun seine Verachtung nicht länger zu unterdrücken. Er sah auf die Einwohner der glücklichen Inseln herab und es zuckte durch sein Hirn, daß er nur zu befehlen brauche, um diesen waffenlosen, wehrlosen Menschen alles zu nehmen, die Jünglinge, die Wälder, die Tiere, die darin hausten und die Schätze des Meeres. Doch die Inselbewohner standen ruhig da. Sie schienen das nicht zu fürchten. Fest sah der König dem Stolzen in die Augen. Da zerrannen seine Gedanken. Unter dem hohen, sittlichen Willen des Inselkönigs brachen sie, wie eine dünne Eisrinde, die mutwillige Kinderfüßchen zerstampften. Verwirrt trat der Feuermann zurück.

„Nochmals heiße ich euch willkommen,” sagte der Inselkönig mit edler Würde. „Findet ihr auch nicht, was ihr sucht, so bitte ich euch doch zu verweilen und als unsere Gäste ein Fest mit uns zu feiern.”

Er wandte sich zu den Seinen und bedeutete ihnen, sich zu schmücken und den Festplatz vorzubereiten. Dann nahm er seine Tochter, die tief verwundert zugehört und alles mitangesehen, an die Hand, um den Gästen voranzugehen. Diese ließen die Arbeiter und die niederen Feuermänner als Wachen bei den Körben zurück, obschon sie nicht wissen konnten, daß hierin eine Beleidigung ihrer Wirte lag. Es gab Niemanden auf den glücklichen Inseln, der etwas an sich nahm, was ihm nicht gehörte.

Die vornehmen Feuermänner ordneten sich nun zu einem Zuge und schritten strammen Schrittes hinter dem Könige her, während ihnen die Handelsherren, laut schwatzend und lässig durch die geraden, sauberen Straßen folgten, vorbei an den Häusern, die sich alle so

[19]

ähnlich waren. Keines war größer als das andere, jedem sah man an, daß es Fleiß, Liebe und Freude erbaut hatte.

Endlich gelangte man zu dem Festplatze, einer saftiggrünen, großen Wiese, von schattigen Bäumen umrahmt. Auf diese hatte man Holztafeln aufgestellt, über die man das feinste Linnen breitete. Irdenes Geschirr war dort gedeckt, mit Sorgfalt gearbeitet, künstlerisch in Farben und Mustern. Die Feuermänner und Handelsherren wurden nun zu Tische gebeten, und da für das ganze Inselvolk nicht Platz gewesen wäre, nahmen die zwölf ältesten Männer am Male teil. Schöne junge Mädchen, Blumen im Haare, reichten ihnen feine Kuchen, Obstsaft und Früchte.

Die kleine Gerda, die an der Hand des Vaters dahinschritt, wurde von dem Anführer der vornehmen Feuermänner leutselig angeredet. Sie antwortete höflich und bescheiden und das gefiel dem Stolzen, so daß sie dreister wurde und nun ihrerseits zu fragen anfing.

„Kann dein Land schwimmen, wohin es immer will?”

„Gewiß kann es das!”

„Wirklich? Aber muß es sich nicht der Strömung des Meeres anvertrauen, so daß es doch nicht hinkommen kann, wohin es möchte?”

„Es kann überall hinkommen,” belehrte der vornehme Feuermann, „es schwimmt nicht, es steuert. Riesenmaschinen treiben es dahin. Wisse, einst war es festgewachsen auf dem Grunde des Ozeans, wie andere Länder der Erde auch. Aber da kam uns aus altersgrauen Zeiten die Kunde, daß es auf Erden ein Land gäbe, welches das Goldland hieße. Gold decke anstatt Erde seinen Boden, blitzend höben sich seine Berge gen Himmel, aus Saphir, Rubin und Diamant. Wasserfälle brächen aus ihnen hervor, aber sie sprühten nicht Tropfen, sondern runde, reine Perlen von unsagbarem Glanze. Und alle Bäume, die dort wüchsen, alle Blumen, die dort blühten, seien aus buntem Edelstein, und alles über alle Maßen kostbar und herrlich.

„Und um dieses Goldland zu suchen, um seine Schätze zu gewinnen, ließen wir unsere Arbeiter graben und

[20]

graben, Jahrhunderte lang. Kluge Maschinen erfanden wir, wie sie die Welt noch nicht gesehen, und als wir das ganze Land losgeeist hatten vom Mutterschoße der Erde, steuerten wir los, daß wir das Goldland fänden. Viele Länder trafen wir schon, viele kostbare Schätze bargen sie, wir nahmen sie alle. Aber noch immer haben wir das Goldland nicht gefunden.”

„Dann kommt ihr auch nach Insulinde,” rief Gerda lebhaft.

Der Führer kannte Insulinde nicht, aber er wollte sich einem so kleinen Mädchen gegenüber keine Blöße geben und erwiderte:

„Wir kommen überall hin!”

„Kommt ihr bald nach Insulinde?”

„Sicher sehr bald.”

Da war es der kleinen Gerda, als fielen ihr Schuppen von den Augen. Was konnte ihre liebe Mutter gemeint haben, mit dem Schicksal, das übers Meer käme, wenn es nicht dies schwimmende Land sei, das auch nach Insulinde führe? Aber würde der stolze Mann sie mitnehmen? Gewiß nicht, denn ihr Vater würde sie nicht ziehen lassen. Sie war seine Einzige, der Mutter Ebenbild, sie war noch unerfahren, so klein und jung, sie konnte nicht allein in die weite Welt hinausziehen. Auch verbot das Gesetz, die glücklichen Inseln zu verlassen. Wer sie dennoch verließ, der konnte nie wieder heim, war verbannt auf ewig.

Aber die kleine Gerda war die Tochter der Fee, die sich durch ihren Uebermut selbst aus dem herrlichen Geisterreich ausgeschlossen, und die wilde Entschlußkraft der Mutter lebte auch in Gerdas Herzen. Das Gebot, sich willig dem übers Meer kommenden Schicksale zu fügen und eine Sehnsucht nach dem Unbekannten war stärker in ihr, als das Gesetz der Heimat, und sie beschloß, die glücklichen Inseln heimlich zu verlassen. Ohne, daß man weiter auf sie achtete, entfernte sie sich aus dem Kreise der Gäste. Ihr Entschluß war gefaßt.

Das Fest begann. Das Mahl war nicht nach dem Geschmacke der Feuermänner. Sie waren gewöhnt an das

[21]

Fleisch der Tiere und das Feuerwasser der gegorenen Früchte. Weil sie aber hungrig waren, ließen sie sich die reizlose Kost munden. Dann trug man ab, und nun nahte das ganze Inselvolk in seinen Festgewändern, feierlich in weißem Linnen strahlend. Man setzte sich zwanglos im Kreise umher und die Spiele begannen.

Jünglinge und Mädchen, Blumen und Blüten tragend, drehten sich in rhythmischen Reigen, und Kinder sangen dazu mit ihren lieblichen, klaren Stimmchen. Sanfte Klänge wurden Harfen und anderen Instrumenten entlockt. Die Männer aber trugen Dichtungen vor vom sittlichen Gesetze des Menschen, besangen das Leben der Tiere im Walde und den Lauf der Gestirne im ewigen Wechsel der Zeiten; ergötzten mit Lobliedern auf die Allmutter Natur, die gütig-grausame, die geheimnisvoll-klare, die unerforschlich-gesetzmäßige. Sie, die gekleidet ist in das Sternenkleid der Erhabenheit, gehüllt in Wolkenschleier, die den Fels gründet und stürzen läßt, ihre Geschöpfe mit Wohltaten überhäuft und im Elend verkommen läßt, ihre Kinder zeugt und tötet.

„Habt ihr keine Heldengesänge?” fragten die Feuermänner.

„Gewiß”, sagte der König.

Da sangen die Männer ein Lied von einem Manne, der freiwillig hinausging, ein Meerungeheuer zu töten und nicht wiederkam. Der sich opferte, damit die Seinen verschont wurden. Und sie sangen ein zweites Lied; da war ein Jüngling, der opferte sich für seinen Feind, damit ihm kein Leides geschähe. Der aber wurde dadurch so erschüttert, daß er abließ vom Bösen und mit Wohltat vergalt. All dies war lange her und ragte in altersgraue Zeiten, aber wie dieser Jüngling zu handeln war Jeder bereit auf den glücklichen Inseln.

Doch die Feuermänner waren nicht zufrieden. Nein, Heldenlieder von kühnen Kämpen wünschten sie.

Die kannte man nicht auf den glücklichen Inseln; kämpfen und töten galt dort als Todsünde vor dem Gesetze. Da erhoben sich die Feuermänner, blitzten und donnerten und ließen dröhnende Schlachtlieder erschallen.

[22]

Sie rühmten sich der Feinde, die sie grausam erschlagen, der Frauen, die sie geraubt, der Kinder, die sie nicht geschont, der Greise, die sie gefangen und verschleppt, der Jünglinge und Jungfrauen, die sie zu Sklaven gemacht, des Gutes, das ihnen zugefallen, des Viehes, das sie umgebracht, der Höfe, die sie eingeäschert, der Länder, die sie verwüstet und der blühenden Städte, die sie dem Erdboden gleich gemacht hatten.

Die Inselbewohner hörten schweigend zu mit gesenkten Häuptern, Tränen zitterten an ihren Wangen. Sie schämten sich ihrer Gäste, wagten aber aus Gastlichkeit nicht, es sich merken zu lassen.

Dann neigte sich die Sonne und das Fest war zu Ende. Die Fremden zogen nach dem Strande und die Inselbewohner mit ihrem Könige gaben ihnen das Geleit.

Tief stand die Sonne und legte eine goldene Brücke nach dem schwimmenden Lande hinüber, eine gleißende, verführerische, wie einen Weg ins Land der Verheißung.

Auf einen Wink des vornehmen Feuermanns schleppten nun zwei Arbeiter einen Korb herbei, gefüllt mit Kostbarkeiten, Goldgerät, Schmuck, Seide und Silber und der Anführer sprach:

„König der gastlichen, glücklichen Inseln, nimm dies Andenken an die Bewohner des schwimmenden Landes Eurasia, zum Zeichen der Freundschaft und des Dankes.”

Der Inselkönig neigte sich und entgegnete:

„Dank auch Euch, Herr, für Eure große Freigiebigkeit und Güte. Doch verzeihet und zürnet uns nicht, wir dürfen Euer Gastgeschenk nicht annehmen, das verbietet uns unser Gesetz. Keiner darf auf dieser Insel mehr besitzen, als was seines Leibes und Lebens Notdurft ausmacht, und Keiner wünscht sich mehr. Für Schätze dieser Art haben wir keine Verwendung.”

„Es liegt uns fern, gegen Euer Gesetz zu verstoßen”, sagte der Feuermann. Aber in den Augen der Handelsherren glomm Genugtuung auf, ihre Schätze behalten zu können.

„Lebet wohl!”

Jetzt wurden die Kähne flott gemacht, Feuermänner,

[23]

Handelsherren und Gefolge, sowie die nackten Arbeiter mit sich führend.

Lange sahen die Inselbewohner ihnen nach. Sie warteten, bis auch das schwimmende Land sich in Bewegung setzte und sich von ihrem Horizonte entfernte.

Wie von einem Alpdruck erwachend, erlöst, froh, die sonderbaren Gäste los zu sein!

[24]

3. Teil.

Die ewigen Gärten und neue Wunder.

Niemand ahnte, daß die Feuermänner, ganz gegen ihre Absicht, ein lebendes Geschöpf von den glücklichen Inseln mitnahmen, das sich durch diese Flucht die Rückkehr in die Heimat für immer verschloß.

Tief versteckt zwischen Körben und Geräten kauerte in einem der Boote die kleine Gerda und wartete mit fiebernder Wange und klopfendem Herzen, daß sich das Boot in Bewegung setzen möge. Da draußen, das ungeheuere schwimmende Land war ihr Schicksal, das wußte sie jetzt. Es steuerte nach ihrer Seelenheimat, nach Insulinde. Dort würde sie die Ihren finden, die Geister, die ihrer Seele verwandt waren, drum beugte sie sich gern unter der Mutter Gebot.

Und doch, wie bitter weh tat es ihr in der Brust! Sie dachte an den Kummer ihres Vaters, an die frohen Stunden der Kindheit, an der Mutter Grab, das sie nicht mehr pflegen würde. Alle Bäume und Gräser, ja selbst der ewig gelbe Strand, der jetzt feucht war von der zurückgetretenen Flut und in dem sich die Abendwolken spiegelten, erschien ihr in neuem Lichte, schöner denn je, so nie gesehen und doch so wohlbekannt. Draußen lockte das Neue, Unbekannte, hier hielt das Süßgewohnte fest, und Gerda war froh, als der Boden unter ihr zu schwanken begann und sie den quälenden Vorstellungen und Zweifeln entriß. Nun gab es kein Zurück mehr.

Lange schaukelte das Boot auf den grünen Wogen. Die Sonne war schnell gesunken, die goldene Brücke abgebrochen, aber jetzt wurde das Wasser hell, wie von innen erleuchtet, heller als selbst der noch rosige Himmel.

[25]

Aber der Himmel wurde gelblich und flaschengrün, das Licht des Meeres erlosch und noch immer lag das schwimmende Land weit draußen, wo das Meer in große Tiefen reichte. Der Abendstern schimmerte schon auf, als plötzlich das Boot einen wilden Reigen zu tanzen begann, weil große, schaumgekrönte Wellen an dem Landungeheuer emporspritzten. Feuermänner schrieen Befehle, Arbeiter grölten Antwort, die Handelsherren kreischten, Taue fielen herab, alles wurde emporgehoben, Menschen, Körbe und endlich die Boote selbst. Einer der Körbe war leer und Gerda kroch in ihn hinein.

Sie lugte heraus und es befiel sie ein leichter Schwindel. Hoch schwebte sie zwischen Himmel und See auf endloser Luftreise. Tief unter ihr rauschte die Flut der Wogen, aber so bewegt sie auch waren, von hier oben sah es aus, als ob es eine fast ruhige Fläche wäre, und wenn sie aufwärts blickte, sah sie noch immer keinen Boden vor sich, so steil war die Küste des schwimmenden Landes. Endlich kam sie oben an und der Korb wurde geöffnet.

„Das ist ja eine schöne Bescherung”, rief der Arbeiter, der Gerda heraushob. „Glaubst Du vielleicht, wir können nochmals Stunden um Stunden zurückrudern, um Dich Ausreißerin den besorgten Eltern wiederzubringenl Krabbe, verfluchte! Na, das kann schön werden!”

„Ich will aber gar nicht zurück”, verteidigte sich Gerda. „Ich bin auch nur mitgekommen, weil der Mann mit den vielen Sternen mir versprochen hat, daß er mich zu meinem Großvater nach Insulinde bringen will. Sei nicht böse, und lasse mich, bitte, bitte, hier!”

Sie hatte plötzlich solche Angst, zurückzumüssen, daß sie fast dem Weinen nahe war.

„Na, wenn Du wo anders hingehörst, mir kanns Recht sein”, meinte der Arbeiter besänftigt.

„Lauf aber zu, hier können wir Dich nicht brauchen.”

Da stand nun die kleine Gerda, bei hereinbrechender Nacht, mutterseelenallein auf fremdem Boden, fern der Heimat, unbekannt und verlassen. Aber Unentschlossenheit war keine Eigenschaft des Feenkindes. Sie beschloß,

[26]

sich zuerst mal das schwimmende Land anzusehen und sich einstweilen ein Unterkommen zu suchen, bis man nach Insulinde kommen würde. Dann sollte es ihr ein Leichtes sein, sich zum Geisterkönige durchzufragen. Erkennen würde der sie schon, war sie doch der Mutter Ebenbild.

Tapfer ging sie landeinwärts, aber bald vergaß sie alles um sich her.

Wachte sie? Träumte ihr bloß? War sie vielleicht schon im Feenlande? Ja, so mußte es sein, denn ein Land der Erde war sicher nicht so prächtig.

Die kleine Gerda war noch gar nicht lange gegangen, vorbei an dem lampenbeleuchteten, geschäftigen Landungsplatz, als sie an eine Mauer gekommen war, in der ein goldenes Tor halboffen stand. Sie durchschritt es, weil eine Fülle von Licht durch die goldenen Stäbe drang, als sie in maßlosem Erstaunen stillstand. Sie befand sich in einem Riesengarten, der mit großer Kunst und Sorgfalt angelegt war. Auf großen Beeten, die allerlei künstliche Figuren darstellten, prangten Blumen und Blüten in nie gesehener Fülle und in so üppig leuchtenden und brennenden Farben, wie sie auf den glücklichen Inseln nicht anzutreffen waren. All diese Blumen hauchten einen sonderbaren, süßen und schwülen Duft aus. Der Rasen aber war wie ein Teppich, doch sein Grün war so eigenartig, wie es in der Natur nicht vorkam. Gerda trat näher und berührte ihn und die Blüten. Sie traute ihren Augen kaum, diese Blumen waren kühl und seltsam ihre Berührung, sie waren künstlich gefertigt aus einem fremden, unbekfnnten Stoffe. Marmorbänke standen umher, auf denen lagen Ruhekissen aus Sammet und Seide, mit Gold und Silberbrokat bestickt, und vor ihnen breiteten sich weite Becken mit Springbrunnen. Golden fiel das Wasser in alabasterne Schalen. In kleinen Hallen saßen Musikanten, die ließen süße, sinnbetörende Weisen ertönen, die Herz und Hirn verwirrten.

In all dieser Pracht wogten Menschen auf und nieder, saßen auf Bänken oder lagerten auf dem grünen Teppich des künstlichen Rasens. Sie hörten der Musik zu, ergötzten

[27]

sich mit allerlei Spielen oder aßen feine Kuchen und tranken edle Weine aus dünnen, zarten Gläsern.

War der Garten schon ein Zauberland, so waren die Menschen, die hier lebten, noch viel märchenhafter. Sie waren gekleidet in Goldstoffe, die mit Perlen und Edelsteinen wie übersät waren, und darüber trugen sie noch die kostbarsten Pelze aller Tiere der Erde. Ihre Schuhe waren aus feinstem Leder, reich verziert, und auf dem Kopfe prangten Hüte mit ganzen, schillernden Vögeln, Blüten, Blumen und Bändern. Eine Fülle von Licht, das sich über die Dahinwandelnden ergoß, ließ all diese Kostbarkeiten heller ergleißen, und Gerda war es, als erstrahlten nicht eine, sondern viele Sonnen am Himmel. Dabei war es nicht sonderlich warm, nur mild und angenehm, und so richtete Gerda den Blick nach oben. Erstaunt und geblendet mußte sie sich abwenden, denn der Himmel über ihr war ebenfalls künstlich, purpurschwarz und behängt mit Tausend und aber Tausend Lampensonnen. Hier gab es kein Wetter, weder Regen noch Kälte, weder Tag noch Nacht, weder Wolken noch Stürme und keinen Wechsel der Jahreszeiten. Daher mußten auch die Blumen künstlich sein, weil die lebenden Frühlings-, Sommer- und Herbstkinder ja im Lampensonnenscheine nicht gedeihen können.

Alles hatte hier Dauer, Ewigkeit, Beständigkeit: das Licht, das Wetter, die süße Musik und die ewigen Feste.

Mitten in die Gärten hinein mündete eine lange Straße, durch die gleichfalls die geputzte Menge hineinflutete und sich überall herandrängte, wie ein Fliegenschwarm um besonnte Fensterscheiben. Auch Gerda ging in diese Straße hinein, sie sah hinunter, wo die Häuser fast zusammenliefen im Blickfeld, und es schien ihr, als nähme die breite Straße kein Ende.

Das war die Wunderstraße der tausend Glashäuser, denn alle Häuser waren aus geschliffenem Glas und man konnte in sie hineinsehen.

Alle Schätze der Welt lagen hier aufgestapelt in unabsehbaren Mengen. Die Häuser wölbten sich, daß man ihr Dach nicht sehen konnte. Jedes barg etwas anderes. Eines

[28]

war ganz ausgefüllt mit Gold, Silber und Edelsteinen, zu zierlichem Schmuckwerk gefaßt. Gerda mußte sich über diese Fülle wundern, denn die Menschen, die begehrlich in dieses Haus hineinsahen, waren schon so behängt mit Schmuck, daß man sich gar nicht denken konnte, daß sie noch mehr tragen könnten. Und doch wurden hier Schätze für Unzählige geborgen. Dann folgte ein Glashaus, das war vollgestellt mit Kleidern aus Goldstoff, Spitzen und Pelzwerk. Kleider für viele Menschen auf viele, viele Jahre. Dann kam ein Haus voll seltsamer, blinkender Geräte. Gerda hatte solche nie gesehen und wußte nicht, wozu man sie hätte brauchen sollen. Da stand ein Haus mit kostbaren Porzellanen und eines mit edlem Rauchwerk. Tausende Tiere des Waldes, des Feldes, der Berge und der Täler hatten ihr Leben lassen müssen für diese Herrlichkeiten. Daran reihte sich wieder ein Haus, gefüllt mit Leckerbissen aller Art, Süßigkeiten, Kuchen und Weinen, daß man lüstern wurde, wenn man nur hineinsah. Gerda aber traute ihren Augen nichtl

Da lagen die Fische des Meeres und der Flüsse in ihrem glänzenden Schuppenkleid, tot und bewegungslos. Entsetzt schrie Gerda auf! Hier hing eine Reihe süßer, kleiner Vöglein, alle tot. Aufgebunden die Köpfchen zu einer langen Kette, die zarten, dünnen Beinchen verkrümmt und lasch nach unten hängendl Und große Vögel in herrlichem Gefieder, auch sie tot! Dunkelbraune und grünliche Krebse, rotgesotten und viele, viele Vogeleier! Die Zierde des Waldes, Hirsche und Rehe, zerstückelt und blutig, Rinder, dahingeschlachtet und mitten unter allem ein weißer, herrlicher Schwan mit weitausgebreiteten Flügeln, den Kopf am Boden schleifend. Gerda verstand nicht, wozu man all diese Tiere hier hingelegt hatte und warum sie nicht mehr lebten.

An diesem Glashaus aber stand, ganz in die Ecke gedrückt, ein alter Mann, scheu und ängstlich, als ob er sich fürchte, hier zu sein. Zerlumpt sah er aus, krank und scheußlich in seinen modernden Fetzen. Auch er starrte wie Gerda auf die toten Herrlichkeiten, aber mit lüsternen Augen.

[29]

Jetzt bemerkte Gerda den Alten und staunte ihn an. Nie hatte sie auf den glücklichen Inseln einen Armen gesehen.

Er erregte ihren Ekel und ihr Mitleid zu gleicher Zeit, und sie wagte, ihn anzureden:

„Warum sind all die lieben Tiere tot?” fragte sie.

„Damit man sie essen kann,” sagte der Mann und wunderte sich über die dumme Frage.

Gerda schauderte. Das waren Menschen?! und sie aßen lebende Geschöpfel

Sie sah den Alten an, der in Lumpen vor ihr stand, wo es doch so viele herrliche Kleider gab und fragte weiter:

„Warum hast Du solch häßliche Lappen an Dir, wo es doch hier so viele, schöne Kleider gibt?”

Für den Alten war es klar, dies Kind war nicht richtig bei Verstand, wie hätte es sonst so töricht fragen können? Aber da er nichts weiter zu tun hatte und froh war, zu Jemandem reden zu können, ließ er sich herbei zu antworten:

„Ich habe kein Geld, mir welche zu kaufen.”

„Was ist Geld?”

„Bist Du nicht von hier, daß Du nicht weißt, was die Kinder in der Windel wissen?” fragte er seinerseits.

„Nein”, sagte Gerda, „ich komme von den glücklichen Inseln und da gibt es kein Geld.”

„Da heißen sie freilich mit Recht so”, meinte der Alte, „aber”, krittelte er weiter, „wie kann man dort etwas kaufen?”

„Man kauft nicht, alles gehört Allen.”

„Ein schönes Land, dahin möchte ich wohl auch”, sagte der elende Mann, „aber höre, Geld, das sind die kleinen, runden Blättchen aus Silber und Gold und wer recht viele davon hat, kann alles haben, was sein Herz begehrt, gutes Essen, helle Wohnung, feine Kleider, das Leben hier und in den ewigen Gärten und alle Herrlichkeiten der Welt.”

„Aber warum hast Du kein Geld?”

„Ich bin krank und kann nicht arbeiten, Du siehst doch, ich habe nur einen Arm!”

[30]

Voll Schrecken und Mitleid sah Gerda, was sie erst nicht beachtet hatte: leer hing der eine Aermel des Mannes an ihm herab.

„Aber die Anderen”, Gerda zeigte nach den ewigen Gärten und auf die geputzte Menge, „sie arbeiten doch auch nicht, sie gehen spazieren. Warum haben sie Geld?”

„Ach, die Reichen!” Der Mann spuckte verächtlich aus, „die lassen für sich arbeiten!”

„Das kannst Du doch auch?!” meinte Gerda.

Der Alte wußte nicht, wie er dem fremden Kinde, das aus so fernem Lande gekommen, seine Lage klar machen konnte. Er wandte sich daher mißmutig ab und sagte nur:

„Heute habe ich noch nicht das kleinste Almosen bekommen, und ich habe doch solchen Hunger!”

„So geh doch hinein und laß Dir geben,” riet Gerda.

„Da würde ich schön ankommen, man würde mich hinauswerfen. Ich habe mich hierher geschlichen, um mir etwas zu erbetteln vom sinnlosen Ueberfluß der Reichen, sieht mich aber ein Feuermann, ergeht es mir übel.”

„So will ich für Dich hineingehen!” rief Gerda.

Und schon war sie, ehe der Alte sie auf das Nutzlose ihres Tuns aufmerksam machen konnte, in dem Glashause verschwunden.

Ein höflicher, junger Mann, in einer blütenweißen Jacke mit einer hohen, weißen Mütze, eilte dem vornehm aussehenden Kinde entgegen, um nach seinem Begehr zu fragen.

„Der Mann hat Hunger, er hat kein Geld, sagte er, bitte, bitte, gib ihm zu essen!”

„Hast Du denn Geld?” fragte der junge Mann.

„Nein,” sagte Gerda, „Du sollst es ihm schenken!”

„Geh schnell hinaus, hier wird nichts verschenkt”, sagte der Jüngling, und schob Gerda, ehe sie unter anderen Käufern Aufsehen erregen konnte, rasch zur Glastür hinaus.

Der Alte, der fürchtete, daß man ihn hart anfahren oder verjagen werde, war längst verschwunden.

Betäubt stand Gerda eine Weile still, dann ging sie gedankenvoll und traurig weiter.

[31]

Die leuchtenden Glashäuser wollten kein Ende nehmen, und Gerda wurde nicht müde, sie zu betrachten. Sie fühlte weder Hunger noch Müdigkeit, sie wußte nicht, wieviele Stunden sie schon wanderte, denn unter dem hellen Lampensonnenhimmel gab es keine Nacht. Aber je mehr sich Gerda in das Anschauen aller Kostbarkeiten verlor, desto mehr fühlte sie mit dem feinen Instinkt des Feenkindes, daß all den Schätzen etwas mangelte, was die Dinge der glücklichen Inseln besaßen. Sie grübelte, konnte aber nicht enträtseln, was es sein mochte.

Plötzlich stieß sie einen Ruf der Ueberraschung aus!

Da stand ein Glashaus, in dem eine ganze Schöpfung im Kleinen zu sehen war. Süße kleine Holzhäuser mit allerhand niedlichen Tieren, aber auch Bettchen aus Seide und Spitzen, in denen lagen ganz winzige Menschenkinder nachgebildet, mit Härchen aus goldschimmerndem Flachs und etwas starren Glasaugen. Und Wägelchen, um diese Püppchen spazieren zu fahren, Bilderbücher, Baukästen, Spielzeugschachteln, kurz alles, was ein Kinderherz begehren kann. Aber da lagen auch kleine Anzüge für Knaben, wie die schrecklichen Feuermänner sie trugen, ja, ganze Schachteln mit kleinen Feuermännern aus Blei, großen und festen Burgen, brennenden Häusern und Städten, Gerda dünkte dies kein gutes Knabenspielzeug.

Da öffnete sich die Tür des Glashauses und eine feine Dame trat heraus, ein kleines Mädchen an der Hand, das vor Freude über sein ganzes, schönes Gesichtchen strahlte. Es hatte einen so wunderschönen Wagen bekommen, mit einem Püppchen darin, das aussah, wie ein reizendes, lebendes Geschöpfchen, und auch lächelte wie ein kleines, unschuldiges Menschenkind. Es lag auf einem mit Spitzen umrahmten Kissen von rosa Seide. Da kam ein anderes kleines Mädchen des Weges, das war gut, aber nicht so reich gekleidet. Wie dies den Wagen sah, lächelte es auch vor Freude, näherte sich unbekümmert und begann die süße Puppe zärtlich zu streicheln.

Aber das schöne Kind, dem die Puppe eigen war, wurde plötzlich ein ganz anderes Wesen. Sein niedliches Gesicht verzerrte sich, seine Händchen ballten

[32]

sich zu Fäusten und es wurde ganz häßlich und zornig. Mit Fäusten und Füßen nach dem die Puppe liebkosenden Kinde stoßend, schrie es:

„Was fällt dir ein, Unverschämte, meine Puppe anzufassen, das ist meine Puppe, hörst du!”

Die Kleine taumelte zurück und Tränen traten ihr ins Auge. Kaum konnte sie etwas stammeln. Aber die prächtig gekleidete Dame, die mit dem feinen Kinde ging, schrie das fremde, kleine Mädchen ebenfalls an, sprach von Zudringlichkeit und schlechter Erziehung, nahm ihr Kind bei der Hand und zog rasch mit dem hübschen Wägelchen davon.

Das gescholtene Mädchen aber sah voll Scham und Neid den Davongehenden nach.

Da dachte die kleine Gerda an die glücklichen Inseln, wo die Kinder mit Blumen, Hölzern und Sand spielten, von denen es eine solche Fülle gab, daß gern Jedes mit dem Anderen teilte. Sie sah wieder auf das schöne Spielzeug, das Haß und Neid erweckte bei Denen, die es nicht besitzen konnten, und Härte, Lieblosigkeit und Eigentumsgefühle bei Denen, die es besaßen. Und sie fand es plötzlich nicht mehr schön und begehrenswert.

Die Straße der tausend Glashäuser dehnte sich weiter und weiter, immer gab es neue Dinge zu sehen und zu staunen, und Gerda wurde so müde, daß sie nicht mehr laufen und nichts mehr betrachten konnte. Sie wandte sich daher zurück und kam wieder zu den ewigen Gärten. Sie wußte nicht mehr, ob es Tag oder Nacht war, ewig strahlten die Sonnen, ewig erklang Musik, ewig flutete die geputzte Menge, ewig dauerten die Feste. Gerda aber achtete nicht mehr der prächtigen Kleider, sie sah den Menschen frei ins Gesicht. War es das Licht der künstlichen Sonnen, das alle so bleich machte? Auch schienen sie weder froh noch glücklich, was sie doch hätten sein müssen, nachdem sie alle Schätze der Welt besaßen und im Paradiese lebten.

Aber in ihren heißen Augen glänzte nicht die Freude, sondern brannte die Gier. Ihr Lächeln sah verzerrt aus, ihrem Plaudern fehlte die innere Wärme und Wahr

[33]

haftigkeit, die Menschlichkeit, die den Bewohnern der glücklichen Inseln eigen war, und Gerda kam sich auf einmal so verlassen und einsam vor wie noch nie in ihrem Leben. Es war ihr, als könne sie unter diesem Himmel und diesen Menschen nicht mehr atmen.

Sie ging zu dem goldenen Tore hinaus und landeinwärts. Und siehe, es war Abend. Vor ihr dehnten sich Felder, soweit das Auge reichte und darüber wölbte sich der sanfte Abendhimmel. Graugrün und hoch standen die Halme gegen mildes, gelbes Licht, leise strich der Wind darüber hin, das klang wie ein Abendlied, und die kleinen Vögel stimmten in diese Melodie. Mitten im Felde aber stand ein großer Fruchtbaum auf einem schmalen Wiesenrain, der etwas höher lag als die übrigen Felder und auf dem die einfachen Wiesenblumen saftig standen. Auf den ging Gerda zu. Sie setzte sich in den dunklen Abendschatten des mütterlichen Baumes und da sie plötzlich Heißhunger verspürte, nahm sie sich Früchte herunter und aß sich satt. Dabei schaute sie über das grünende, wogende Saatenmeer der untergehenden Sonne zu. Hier in der Einsamkeit der Natur kam sie sich nicht mehr so verlassen vor, hier sprach alles eine gewohnte Sprache, der Wind im rauschenden Kornfeld, der Vogel im Gezweig, die sanfte, immer heller und gelbgrüner werdende Farbe des Himmels schwangen in einer Harmonie mit ihrem atmenden, kindlich pochendem Herzen.

Sie legte sich unter den großen Baum, der gastlich seine Zweige über sie deckte, und ehe sie noch die Ereignisse des Tages überdenken konnte, war sie eingeschlummert.

[34]

4. Teil.

Der Baum der zwiefachen Fracht.

Gewohnt, vor Tag aufzuwachen, konnte sich die kleine Gerda zuerst nicht besinnen, wo sie sich befand. Sie hörte weder die Wellen rauschen, noch hatte sie die gewohnte Umgebung vor Augen. Rasch sprang sie empor, schüttelte den Schlaf ab und sah umher.

Felder, nichts als Felder, so weit das Auge reichte. Wohlbestellte, segenstrotzende, wogende Saaten. Brot im Ueberfluß!

Gerda sättigte sich wieder von den Früchten des Baumes. Sie erfüllte damit ein Gesetz der glücklichen Inseln, wonach jeder Hungrige von jedem Baume pflücken durfte, was er brauchte. Vorrat nahm sie nicht mit, denn das tat man nicht. Hier aber war es gut, daß weit und breit kein Mensch zu sehen war, denn dann wäre Gerda schwer in Streit gekommen mit den Gesetzen des schwimmenden Landes, das sie als Diebin gebrandmarkt hätte. Hier gab es nur ein Gesetz, das des Eigentumes, und ein Hungriger konnte eher verhungern, als einem Reichen von seiner Fülle nehmen.

An einer murmelnden Quelle wusch sich die Kleine und setzte neugekräftigt ihren Weg fort.

Sie bog eine andere Richtung ein. Nach den ewigen Gärten und der Straße der tausend Glashäuser zog es sie nicht mehr, sie wollte mehr von dem schwimmenden Lande sehen und es ganz kennen lernen. „Wer weiß,” dachte sie, „wie lange ich hier sein werde. Jeden Tag kann Insulinde gesichtet werden, und dann ist es zu spät.” Auch den Feldern bog Gerda aus, denn diese dehnten sich in unermeßliche Weiten. Ein schmaler

[35]

Pfad führte an winzigen Gärten vorbei und plötzlich stand Gerda vor einem großen Hause aus leuchtenden, roten Steinen. An das grenzte ein großer, mit spärlichen Bäumen bepflanzter und mit gelbem Kies bestreuter Hof, der durch ein schwarzes Eisengitter eingezäunt wurde. Fröhlicher Lärm schlug Gerda entgegen.

Lauter junge Mädchen, große und kleine, spielten auf diesem Hofe. Sie lachten, sie schrien, sie haschten und fingen sich. Gerda wurde von dieser fröhlichen Schar mächtig angezogen; das Gitter stand offen und Gerda mischte sich unter die Mädchen. Dieselben aber waren so mit sich beschäftigt, daß sie die neu Angekommene nicht beachteten.

Eine laute, schrille Glocke ertönte. Mitten im Spiel brachen die Kinder plötzlich ab und strömten dem Hause zu.

Gerda hielt sich an die Kinder, die etwa in ihrem Alter sein mochten, und folgte ihnen in ein großes, helles Zimmer. Da standen lange Reihen von Bänken, und als sich die Mädchen gesetzt hatten, nahm auch Gerda unter ihnen Platz.

Sie war sehr begierig, zu erfahren, was nun kommen sollte. Gerda wußte, daß sie sich in einer Schule befand. Schulen gab es auch auf den glücklichen Inseln, aber Gerda war noch nie in einer solchen gewesen, denn dort gingen nur Erwachsene hinein. Alle Kinder erfreuten sich dort der Jugend und der goldenen Freiheit. Was sie für ihr Alter kennen mußten, von Wort und Schrift, vom Leben und Gesetz, lernten sie daheim von Eltern und Geschwistern, halb im Spiel, halb im Ernst. Erst, wenn sie erwachsen waren, selbst denken konnten und keinem Einflusse mehr unterlagen, wurden ihnen die letzten Weisheiten zuteil. Erfahrungen, gesammelt durch Jahrtausende. Dann lernte das gesamte Inselvolk, Männer wie Frauen, was Eltern und Lehrer besaßen an gemeinsamen Gütern der Weisheit. Wie schnell lernte man auf den glücklichen Inseln, wo man ausgereift, gesund und ernst war. Aber vielleicht waren die Kinder des schwimmenden Landes doch viel weiser, von den

[36]

Erwachsenen gar nicht zu reden, denn hier gingen ganz kleine schon zur Schule und auch manche, die blaß, krank und müde aussahen und Gerda innig leid taten.

Doch sie konnte sich nicht lange ihren Betrachtungen hingeben. Ein würdiger Mann trat in die Klasse mit einer Rolle in der Hand. Der fröhliche Lärm verstummte, es wurde mäuschenstill.

Der Mann hängte nun die Rolle über eine Tafel und rollte sie ab. Sie enthielt ein großes Bild und zeigte einen wundervollen Garten. Alle Kinder sahen es an.

In diesem gemalten Garten deckte üppiges, grünes Gras den Boden und über diesem Grase wiegten sich Blumen und Blüten in buntester Fülle. Vielfarbige Falter flogen über sie hin. Dunkle, große Bäume beschatteten den Rasen, an denen hingen mehr Früchte als Blätter. Früchte aller Arten gab es da! Große, goldsatte Bündel der Bananen leuchteten in der Sonne, Glanzlichter spiegelten sich im Rotgold der Orangen, glänzten auf Aepfeln, Birnen und Nüssen und verschimmerten auf dem sanften, dunklen Blau der Pflaumen. Auch Beerensträucher mannigfacher Art standen im Grase, aber, als ob auch damit noch nicht genug sei, waren um die dicken Stämme der Bäume Reben geschlungen, an denen die üppigsten Riesentrauben weißen, roten und blauen Weines hingen.

Aber noch wunderbarer war, daß der ganze Garten von allerlei Getier, sämtlicher Länder und Zonen der Erde, belebt wurde.

All diese Tiere lagen beisammen so friedlich, wie nie in der Natur. Da streckte sich ein grimmer, starker Löwe, an ihn schmiegte sich vertrauensvoll ein Lamm. Auf einem Zweige saß eine Taube, über sie hin glitt ein Raubvogel, aber sie saß ruhig und achtete seiner nicht. Schlangen wanden sich im Grase, aber die kleinen Häschen flohen nicht vor ihnen. Und auf dem Seidenfell einer Katze spielten Mäuschen ihr anmutiges Spiel.

Gerda, von früh an vertraut mit der Lebensweise der Tiere, mußte sich wundern. Auf den glücklichen Inseln jagten die Tiere einander, töteten und verzehrten sich

[37]

und nur der Mensch schonte ihrer durch die sittliche Macht des Gesetzes. Auf dem schwimmenden Lande aber verzehrte der Mensch die Tiere. Lagen sie nicht blutig und tot in den Glashäusern? Was konnte das für ein Garten sein, in dem die Gesetze der Allmutter Natur keine Geltung hatten?

Mitten im Garten aber stand ein alter Mann mit langem, weißen Barte. Der blickte vor sich hin und sah sehr zufrieden aus, was nicht Wunder nehmen konnte, wenn er in einem solchen Garten spazieren gehen durfte. Im Hintergrunde sah man ein Menschenpaar, und das trug gar keine Kleider.

Nachdem die Kinder das Bild sattsam betrachtet, begann der Lehrer zu erzählen. Er sagte, dieser Garten sei das Bild der Erde, wie sie einmal gewesen in den Sonnentagen der Vorzeit. So schön habe der Weltenschöpfer sie geschaffen, so überaus fruchtbar und alle Geschöpfe so duldsam und friedlich. Auf diesem Bilde stehe er und schaue in Schöpferwonne sein Werk an.

Die Menschen aber, die dort stünden, seien die ersten gewesen. In seiner Güte habe er ihnen diesen Garten geschenkt und sie zu Herren gemacht über alle Pflanzen und Tiere.

Es sei ihnen frei gewesen, alle Wonnen des Lebens zu schlürfen und alle Wünsche ihres Herzens zu erfüllen, nur von den Früchten eines einzigen Baumes sollten sie nicht essen. Der Mensch aber, schwach und undankbar, habe das Gebot seines Schöpfers mißachtet und es übertreten.

Dafür sei er bestraft, vertrieben und der himmlischen Heimat für immer beraubt, Not, Tod, Elend, Krankheit und allen Uebeln preisgegeben. Durch diesen Sündenfall trage Alles auf Erden den Keim der Sünde in sich, nichts sei vollkommen, weil die ersten Menschen gefrevelt hätten gegen göttliches Gebot.

Dies aber sei die heilige Wahrheit, wie sie verkündet sei in den heiligen Büchern.

Gerda begann angestrengt über das Gehörte nachzugrübeln. Das kluge Feenkind fand keinen Faden in

[38]

dieser Geschichte. Die heiligen Bücher kannte man nicht auf den glücklichen Inseln, und von den ersten Menschen maßte man sich dort kein Wissen an. Dort ehrte man die Allmutter Natur, weil sie unerforschlich und unergründlich war und ihr Sinn sich keinem Menschen offenbarte. Sie belebte ihre Geschöpfe und gab ihnen die Möglichkeit zu leben, tat aber nichts, um sie zu schützen vor widrigem Zufalle. Sie vereinigte alle Gegensätze in sich, hell und dunkel, gut und böse, zweckmäßig und sinnlos, ihre unerforschlichen Gesetze waren keine Menschengesetze.

Aber die Allmutter Natur hatte den Menschen herausgehoben vom Sein anderer Wesen, indem sie ihm die göttliche Vernunft gab. Nach dieser ordnete er seinen Staat und legte hinein Menschensinn und Menschenrecht. So war es auf den glücklichen Inseln! Menschensinn und Menschenrecht war für Alle das Beste. Warum hätte Einer das Gesetz übertreten sollen? Es wäre gegen sein Wohl, gegen seine bessere Einsicht, gegen sein Glück gewesen.

Töricht waren daher die Menschen in dem wundervollen Garten, und Gerda fand, ihr Schöpfer hätte sie besser belehren sollen.

War dieser Schöpfer aber wirklich allweise, allgütig, allgerecht, wie der Lehrer sagte?

Gerda fand eher das Gegenteil. Wie konnte er allweise sein und nicht wissen, daß seine Menschen das Gebot übertreten würden? Wie konnte er allgütig und allgerecht sein, wenn er die Schwachen grausam und ohne Gnade strafte, und sogar deren Kinder und Kindeskinder und so fort bis in alle Ewigkeit?

Sie sah den alten Mann nochmals genau an, er sah doch so gut und so sanft aus.

Gerda fand noch viele solch unlösbarer Rätsel und sie hätte gerne noch lange über die Schöpfungsgeschichte nachgedacht. Aber ihre Gedankenkette wurde von der schrillen Glocke, die wieder ertönte, jäh zerrissen. Der Lehrer rollte das Bild zusammen und verließ das Zimmer.

Sofort erhob sich heller Lärm. Die Mädchen lachten,

[39]

schrieen, schwatzten und zankten sich. Gerda hätte zu gerne mit ihnen über das Gehörte gesprochen, aber keine kümmerte sich um die Geschichte des Lehrers. Die war entweder schon vergesen, oder die Mädchen harten sie so gut verstanden, daß sich alles Reden erübrigte. Jedenfalls stand fest, sie hatte nicht das Interesse der Schülerinnen. Weise waren sie sicher, die Mädchen des schwimmenden Landes.

Da schoß eine auf Gerda zu und fragte:

„Du bist wohl eine Neue?”

„Wo kommst du denn her?”

„Was, von so weit? das ist fein!”

„Was ist denn dein Vater?”

„König? Du halte uns nicht zum Besten, das werden wir dir bald abgewöhnen!”

„Das würde ich mir gar nicht erlauben,” sagte Gerda ernst, „mein Vater ist König der glücklichen Inseln.”

„Die Neue ist nicht richtig,” rief jetzt das Mädchen, das Gerda examiniert hatte, laut durch die ganze Klasse. „Hört nur, die will Königstochter sein!”

Alle lachten und schrien durcheinander.

„Was ist denn daran so unwahrscheinlich,” sagte Gerda wieder. „Mein Vater wurde gewählt vom ganzen Volke. Er tut seine Arbeit wie Jeder, er bestellt seine Felder und meine Mutter webte mit den Frauen und nur, wenn etwas zu entscheiden ist, wird mein Vater gerufen und dann folgen Alle seinem Spruche.”

„Das muß ein schönes Land sein, wo ein König arbeitet! Ich dachte es mir gleich, daß es kein richtiger König wäre, denn eine Prinzessin geht doch nicht in die Schule!”

„Was ist eine Prinzessin?” fragte Gerda.

„Bist du ganz verrückt? Eine Königstochter weiß nicht, was eine Prinzessin ist? Das ist doch eben die Tochter von einem richtigen König!”

„Bei uns gibt es keine Prinzessinnen,” erwiderte Gerda, „Die Kinder des Königs sind wie andere Kinder auch!”

„Das läßt sich denken, in solch einem Lande,” tat sich eines der Mädchen wichtig. „Wenn du eine wirkliche

[40]

Prinzessin wärest und Dein Vater ein richtiger König, dann brauchtest du doch nicht hier zu sitzen und dummes Zeug zu pauken.”

„Aber warum nicht?” meinte erstaunt Gerda, „muß eine Prinzessin nichts lernen?”

„O, sie lernt schon, aber doch bei Erziehern und Hauslehrern. Nie kommt sie mit gewöhnlichen Kindern zusammen, denn sie ist ja etwas Feines, hat Diener und Zofen, und alle Männer des Volkes, sogar die vornehmsten Feuermänner neigen sich vor ihr.”

Nun war es an Gerda, dies lächerlich zu finden, daß sich Männer vor einem kleinen Mädchen neigen sollten, nur weil sie zufällig die Tochter des Königs war und sie sagte das auch den Schülerinnen.

Aber da kam sie schön an! Alle schrien jetzt durcheinander, um Gerda klar zu machen, daß sie aus einem sehr rückständigen Lande kommen müsse, wo man die einfachsten Begriffe nicht fassen konnte. Mit dem Königsvater, der Felder bestellte, war es auch nicht weit her, das war nur ein Bauer. Sie wollten immer noch mehr wissen, um noch mehr höhnen und Gerda auslachen zu können, aber da schrillte die Glocke von neuem und wieder trat der würdige, alte Lehrer ein. Die Mädchen wollten ihm etwas sagen; sie waren sehr erregt, aber er gebot streng Ruhe und es wurde still.

Wieder hing der Lehrer ein Bild auf, darauf schwebte eine große Kugel. Länder waren darauf gezeichnet, braun und grün, Flüsse, dunkle Linien und Meere, leuchtend blau. Auch dies war ein Bild der Erde, „des Erdballes unserer Tage”, wie der Lehrer sagte. Er begann zu erzählen, daß die Erde einmal, vor Jahrmillionen, ein Tropfen feuriger Glut im All gewesen, der allmählich erkaltet, sich mit Pflanzen und Tieren bedeckt habe, und wie nach langer Umformung und Aenderung aller Arten, nach einer bösen, starren Eiszeit der Mensch geworden sei. Tierähnlich sei der erste Mensch gewesen, habe ein Fellkleid getragen und in schaurigen Höhlen gewohnt, Pflanzen und Tiere verzehrt und selbst seinesgleichen nicht geschont, getötet und gefressen.

[41]

Doch dieser Urmensch, der noch auf Vieren gekrochen, habe sich eines Tages aufgerichtet zu geradem Gang. Der Sternenhimmel der Ewigkeit konnte in sein Auge leuchten, und es mit Seele füllen. Langsam und wieder durch Jahrmillionen habe sich dann sein Aussehen verändert. Er hatte gelernt, Feuer zu gebrauchen und Waffen zu formen, und stetig sei er zu der Kultur gekommen, zu Sitte und Kunst, Staat und Gemeinschaft, deren er sich heute erfreue.

So aber habe man sich die Schöpfung zu denken und nicht anders, denn dies sei die heilige Wahrheit, wie sie aufbewahrt werde in den Büchern der Wissenschaft.

Gerda fing der Kopf an wie Feuer zu brennen! Das war zu viel! Sie sah auf die kleinen Mädchen. Keines regte sich. Stumpf saßen sie da und schrieben mit, was der Lehrer sagte. Nicht eines fragte, als hätte das Gehörte nichts Neues, keine Widersprüche oder auch nur das geringste Interesse für sie.

Hastig sprang Gerda auf und rief:

„Lieber Herr, sage mir bitte doch, wie ich das Alles verstehen soll. Vorhin sagtest du, der alte Mann im Garten habe die Welt aus Nichts gemacht und das sei die heilige Wahrheit. Jetzt sagst du, sie sei von selbst entstanden, und dies sei die heilige Wahrheit. Erst hat der alte Mann die Menschen gemacht und sie waren so schön und gut, und nun sollen sie wieder gewesen sein wie die Tiere. Das eben ist das Wesen der Wahrheit, lehrt man auf den glücklichen Inseln, daß sie einmalig ist und keiner Deutung bedarf. Ich kann dies alles nicht verstehen und mir nicht erklären.”

Der Lehrer, sah auf das Kind und war sehr ärgerlich. Solche Störungen waren ihm verhaßt, denn da war eine, die dachte. Denken aber macht Aufsässige und Rebellen, die am Althergebrachten rüttelten. Aber die Wahrheiten der Religion und der Wissenschaft hatten immer nebeneinander bestanden auf dem schwimmenden Lande, und daher war es gut so.

„Ah, eine Neue,” sagte er wichtig. „Du hättest dich vor der Stunde anmelden müssen. Tue es nachher.”

[42]

„Nun”, begann er weiter zu erklären, „du hast nicht aufgepaßt, mein Kind, das Eine ist die Wahrheit der heiligen Bücher, das Andere die Wahrheit der Wissenschaft.”

„Gewiß habe ich ganz genau zugehört,” verteidigte sich Gerda, „aber es kann doch nur eine Wahrheit geben, entweder ist das Eine oder das Andere falsch, beides zu gleicher Zeit ist nicht richtig.”

„Setze dich und störe nicht den Unterricht, wir wollen fortfahren!”

„Ich will dich gewiß nicht wieder stören,” rief Gerda immer erregter, „sage mir nur bitte, warum es bei euch zwei Wahrheiten gibt! Welche davon nun wirklich wahr ist, und warum du einmal so und ein andermal so sprichst. Du mußt es doch wissen!”

„Wenn du jetzt nicht schweigst, muß ich dich leider bestrafen!”

„Das wäre ungerecht von dir, denn ich habe keine Strafe verdient, bloß weil ich frage und du nicht antworten kannst. Vielleicht weißt du die Wahrheit selbst nicht, aber warum bist du dann Lehrer?”

Der Lehrer und die Schülerinnen starrten Gerda ob dieser kühnen Sprache maßlos verblüfft an. Der alte Lehrer wurde blutrot im Gesicht, die Mädchen fingen an zu kichern. Die Neue war köstlich, das konnte schön werden! Nein, war die dumm! Sagte, was sie dachte! Bei allen Lehrern würde sie sich verhaßt machen, alle Zensuren würde sie sich verderben, aber nett war sie doch! Man konnte über sie lachen und die Stunden wurden amüsant. Gerda war schon beliebt in der Klasse. Man hatte Mitleid mit ihr, sie war zu dumm!

„Hinaus mit dir, man wird dir die Schulordnung beibringen, melde dich bei dem Herrn Direktor,” schrie der Lehrer und vergaß ganz seine Würde.

Ruhig stand Gerda auf. Sie sah noch einmal den zürnenden alten Lehrer an und die kichernden Mädchen, und endlich das Bild der Erde. Sie schüttelte den Kopf, ging langsam zum Zimmer hinaus, hinunter auf den Hof, dann auf die Straße und immer weiter, bis das Schulhaus . ihren Blicken entglitten war.

[43]

Wußten die Menschen des schwimmenden Landes vielleicht gar nicht die Wahrheit über die Schöpfung? Wieso stand die Wissenschaft im Gegensatze zu den heiligen Büchern? Warum lehrte man beide? Warum hatte der alte, einarmige Mann keine ganzen Kleider und kein Essen gehabt bei allem Ueberfluß? Wohin sie auch blickte, nichts als Widersprüche und Gegensätze. Und Gerda, das weise Kind der glücklichen Inseln, ging weiter und weiter, immer grübelnd und nicht des Weges achtend.

Ganz in Gedanken versunken, wußte sie nicht, wohin der Weg führte.

[44]

5. Teil.

Das eherne Lied.

Erschreckt schaute sie auf, als sie in einem großen Saal stand.

Es war eine Halle von so gewaltiger Ausdehnung, wie alles auf dem schwimmenden Lande. Nie hätte Gerda sich auch nur im Traume eine so ungeheure Halle denken können. Ganz aus Milchglas war sie und so hoch, daß man weder ein Dach noch einen Himmel sehen konnte; auch ins Freie blicken konnte man nicht, da das Glas nicht durchsichtig war. Und doch war es tageshell hier drinnen. Den Riesenraum erfüllte ein Brausen wie Meereswogen an Sturmestagen.

Gerda wurde fast schwindlig, als sie in die Halle hineinschaute. Ueberall standen Maschinen, die alle im Wirbel, aber mit rhythmischer Genauigkeit ihre blanken Glieder schwangen. Dazwischen surrten Räder, liefen Bänder, kreischten Feilen. Das brauste, summte und sang wie in einem Riesenbienenstock.

Jezt gewahrte Gerda auch Menschen, die zwischen den Maschinen hin und hersprangen, und hurtig, hurtig herumhantierten. Wie klein nahmen sie sich aus. Wie winzige, dienende Zwerglein dieser großen, lärmenden Riesen, und doch waren es Menschen, die diese Maschinen gefertigt hatten.

Dann folgte eine endlose Reihe von Tischen und auch an ihnen saßen arbeitende Menschen.

Gerda trat einem der hier Herumeilenden aus dem Wege, stolperte ein wenig und raffte ihr Kleid zusammen. Dabei fühlte sie etwas Hartes. Sie zog es hervor, es war das Kästchen ihrer Mutter. Leise öffnete sie es und berührte

[45]

die kleine Leier, und siehe, diese begann zu tönen. Auf einmal verstand sie den Sinn ihres Muttererbes, denn die Leier hatte die Fähigkeit, auch die Sprache der scheinbar unbeseelten Dinge deutlich zu machen, und ihnen Zunge zu leihen. Gerda verstand, was die Maschinen sangen.

Srrrrr, srrrr, srrrr, wir singen das Lied, das Lied von der ArbeitI Wir singen es bei Tag und Nacht, bei Sommer und Winter, bei Jahr und Ewigkeit! Wir schaffen das Brot, wir schaffen das Kleid, erhalten das Heim, erhalten das Haus, wir sind die Welt, wir, die Maschinen! Eure Wohltäter sind wir, Menschenkinder! Wir singen das klingende Lied, das Lied von der Arbeit, wir die Maschinen, srrrrr, srrrrr, srrrrr. .....

Rrradadadat, rrradadadadat, rrradadadat Ihr lügt, Ihr Maschinen, Ihr lügt, Ihr Maschinen, Ihr lügt! schnarrten die großen Treibriemen. Ihr lügt, lügt, lügt! Ihr singt das eherne Lied von der Fron! Tag und Nacht keine Ruhe, Tag und Nacht keinen Himmel, weder Sonne noch Sterne, weder Sommer noch Winter. Schlechte Luft, faulig Brot, karges Essen, ärmlich Kleid! Mühen ohne Ende, Mühen bis ans Ende, das Lied der Fron als Wiegenlied, das Lied der Fron als Grabgesang, das Lied der Fron, der ehernen Fron! Rrradadadat, rrradadadat, rrradadadat. .......

Ssssss, ssssss, sssss, was übertreibt Ihr, Ihr Riemen, schnurrten die Weberschifflein. Seht Ihr denn nicht, was wir weben? Seide, feinste Seide, Seide wie Gold. Weich wie Haar, zart wie Flaum, für den Menschen, für den Menschen, ssssss, ssssss, ssssss. ........

Rrradadadat, rrradadadat, nicht für diese, nicht für diese . . . Srrrr, srrrr, srrrr, wir singen das klingende Lied von der Arbeit, das Lied von der Arbeit, Arbeit ist Segen. .. .

Ihr lügt, lügt, lügt, Ihr singt das eherne Lied von der Fron. ...

Sssss, sssss, sssss, Seide, Seide, Seide. ...

Srrrr, rrrdadadat, srrrr, rrradadadat ....

Während Gerda darauf lauschte, was die Maschinen sangen, hörte sie auch die Menschenherzen klingen. Ihr

[46]

Klang war einförmig und traurig, wie Windgeraschel im Herbstlaub oder der sterbende Ton einer Aeolsharfe:

Harte Herren sind die Maschinen, sangen sie, sie haben kein Herz, sie haben kein Hirn, sie werden nie müde, sie brauchen keine Ruhe, immer schaffen sie und ihr Dienst macht unfrei und unfroh . . .

Wie blaß waren sie alle, wie müde und wie unglücklich sahen sie aus! Gerda, die nur die Lust der freiwilligen Arbeit kannte, sah hier zum ersten Mal die Qual im Dienste der ewig sich gleichbleibenden Fron. Mit Mitleid und Schauder sah sie in die Gesichter der Jungen und Alten, auf ihre gebückten Gestalten und ihre ärmliche Kleidung.

Was schafften denn diese Menschen, was mühten sie sich so? Sie leisteten Handlangerdienste den Maschinen, und diese schafften all die herrlichen Dinge, die hinter den Fenstern in der Straße der tausend Glashäuser lagen. Die entstanden hier, in so unabsehbarer Fülle, daß es selbst den Reichen nicht möglich war, all diese Dinge zu erwerben. Je mehr Kleider die Maschinen nähten, desto kärglicher wurden die Lumpen der Armen; je mehr Brot die Maschinen buken, desto größer wurde ihr Hunger; je mehr Reichtümer hervorgebracht wurden, desto schlimmer wurde ihre Not. Auch dies war für Gerda wieder ganz unverständlich, aber sie wußte, das schwimmende Land barg mehr tiefer Geheimnisse, als ein kleines Mädchen ergrübeln konnte. Sie überließ sich daher ganz ihrem Erleben.

Sie sah sich die Maschinen näher an, und all die Herrlichkeiten, die sie schafften. Und wieder hatte sie das Gefühl, das sie schon bei den Auslagen der Glashäuser beschlichen, all den kostbaren Dingen mangelte etwas. Aber Gerda wußte jetzt, was es war. Ihre Leier tönte es ihr zu, leise, ganz leise. Hier mangelte es an Seele!

Die Maschinen selbst hatten keine Seele, und konnten daher auch ihrer Arbeit nicht geben, was sie nicht besaßen. Aber auch die Menschen würden es wohl nicht besser gemacht haben, nur ungenauer, denn ihnen fehlte die Schaffensfreude. Sie schafften für ganz ferne, ganz

[47]

unbekannte Menschen. Sollten sie Denen Liebe geben, die sie nie gesehen, an die sie kein Band fesselte?

Plötzlich sah Gerda ganz im Hintergrunde der Halle ein Weib tronen, das trug ein zeitloses Gewand über seinem übermenschlichen, majestätischen Wuchs. Es war die Technik, die Mutter all dieser Maschinen, die ihre Kinder waren, und sie war gekrönt mit einer Krone aus Stahl.

Und die Kinder der Technik fragten nichts danach, daß sie keine Seele hatten, denn sie vermißten sie nicht. Im Gegenteil, stolz waren sie auf ihr Werk. Keine Menschenhand konnte etwas so gleichmäßig machen, so genau, so richtig, und sie fragten daher die Mutter: sind wir nicht vollkommen, wer schafft wie wir?! Herrscherkinder sind wir, denn Du bist gekrönt, o Mutter Technik! Beherrschst Du nicht die Welt!?

Da schauten die Menschen zur Technik auf und warteten auf ihre Antwort. Und tönend kam es aus ihrem Munde: schön ist Euer Leben und bequem, Zeitmenschen der Technik! Auf weichem Pfühl streckt Ihr die Glieder, Aetherfunken des Lichtes dienen Euch, sie schaffen künstliche Himmel über Euch und der widerlichsten Arbeiten habe ich Euch ledig gemacht. Meine Kraft ist es, die blitzschnell Euer Land dahinträgt, und die Schrecken der Natur half ich Euch überwinden. Was könntet Ihr Euch wünschen, das ich nicht gewähren kann? Ich war es, die Euch aus den Höhlen holte, Paläste Euch erbaute. Ich förderte Kunst und Wissenschaft! Ich und meine Kinder, die Maschinen, wir überschütteten Euch mit den Gütern des Alls!

Die Lippen der Menschen blieben stumm, aber ihre Herzen tönten:

Du hast die Arbeit wertlos gemacht, das Brot teurer und das Leben seelenlos.

Aber die Stimme der Maschinen war lauter als das Lied der Herzen der Armen, daher vernahm es nur Gerda.

„Ich sehe es Euch an, Ihr liebt die Arbeit nicht,” rief nun die kleine Gerda, so laut sie konnte, die Maschinen zu übertönen. „Warum laßt Ihr sie nicht stehen und geht hinaus, dorthin, wo die Felder wogen und die Vöglein