zur Übersicht - RR «««

Wendisch-slawische Restbestände

in unserer heimischen Mundart

von Karl Lueda

Für Ostdeutschland und damit für unsere engere Heimat in der Mark Brandenburg hat sich im Laufe der Geschichte die Elbe mehr als einmal als Schicksalsstrom erwiesen. So auch in geschichtlicher Frühe, als nach den Sweben die Burgunden und nach ihnen die Vandalen als letzte germanische Nachhut im Sog der sogenannten germanischen Völkerwanderung (375— 568 n. Chr.) diesen Strom westwärts überschritten und die Völkerschaften der Westslaven die verlassenen Gebiete nach und nach besetzten. Das waren Volksstämme unterschiedlicher moralischer und kultureller Qualitäten und zudem unter sich recht zerstritten.

Im heutigen Mecklenburg siedelten die Obotriten und Uckerer; sie haben im Laufe der nächsten Jahrhunderte jedoch mit den benachbarten Sachsen — westwärts der Elbe — hin und wieder enge Beziehungen aufgenommen. Aber auch den stets unberechenbaren Wechsel von Feind-, Freund-, Nachbar-und Verräterpraktiken, und das besonders während der Zeit der weltanschaulichen Kämpfe der Sachsen mit den Karolingischen Rheinfranken (Verden an der Aller) haben diese slavischen Volksstämme in fast 300 Jahren sich aus der Geschichte ausgelöscht.

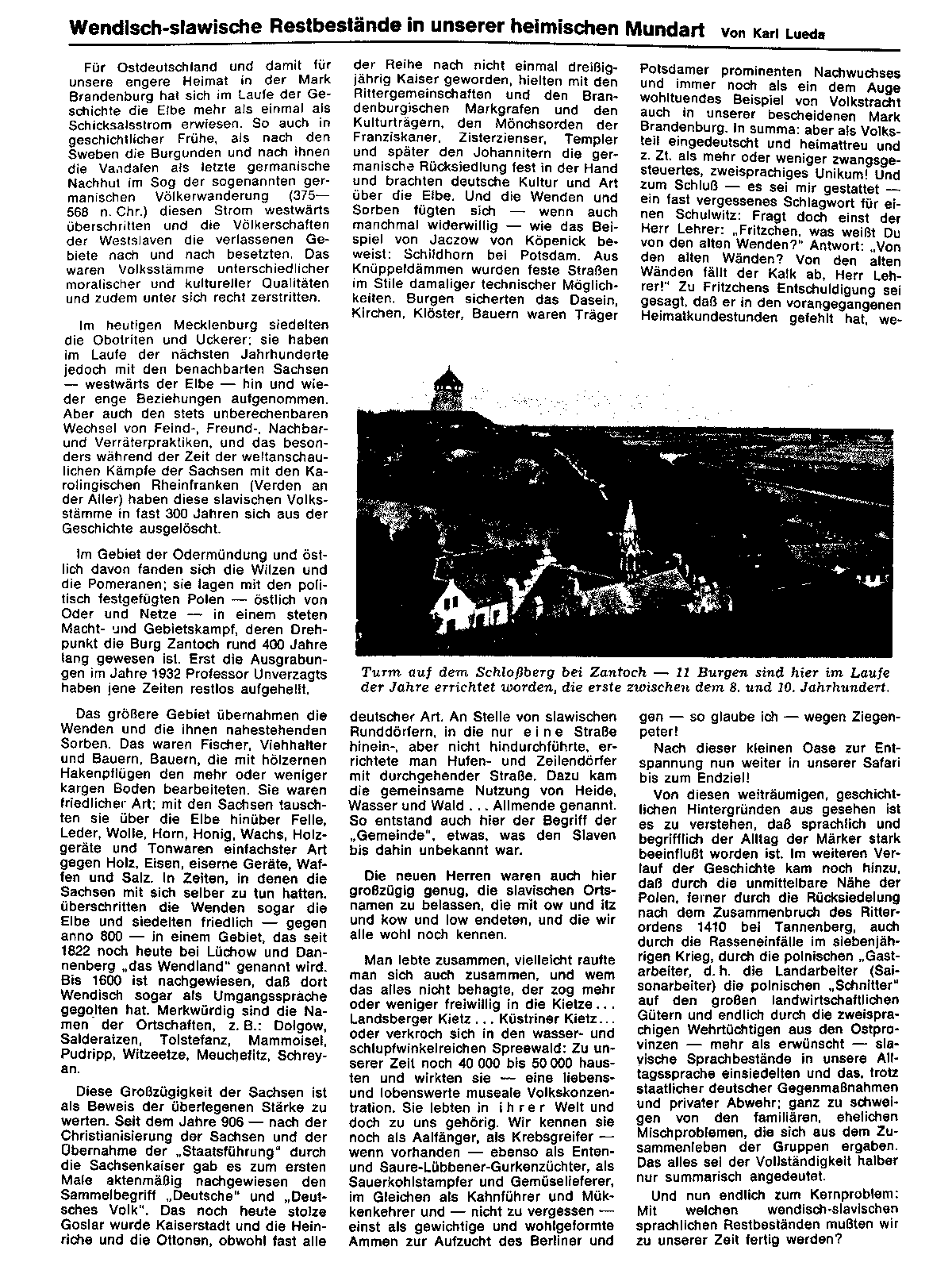

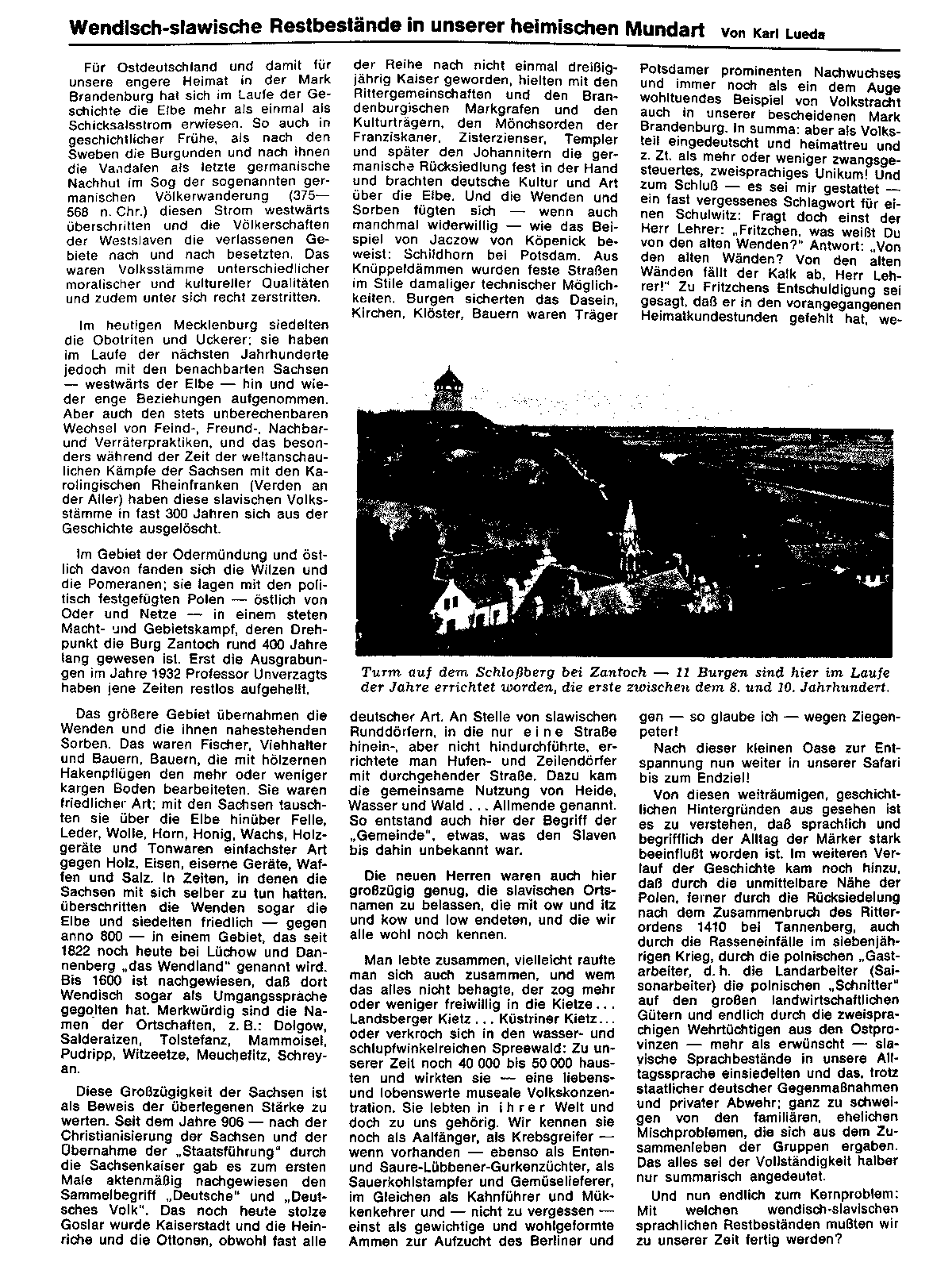

Im Gebiet der Odermündung und östlich davon fanden sich die Wilzen und die Pomeranen; sie lagen mit den politisch festgefügten Polen — östlich von Oder und Netze — in einem steten Macht- und Gebietskampf, deren Drehpunkt die Burg Zantoch rund 400 Jahre lang gewesen ist. Erst die Ausgrabungen im Jahre 1932 Professor Unverzagts haben jene Zeiten restlos aufgehellt.

Das größere Gebiet übernahmen die Wenden und die ihnen nahestehenden Sorben. Das waren Fischer, Viehhalter und Bauern, Bauern, die mit hölzernen Hakenpflügen den mehr oder weniger kargen Boden bearbeiteten. Sie waren friedlicher Art; mit den Sachsen tauschten sie über die Elbe hinüber Felle, Leder, Wolle, Hörn, Honig, Wachs, Holzgeräte und Tonwaren einfachster Art gegen Holz, Eisen, eiserne Geräte, Waffen und Salz. In Zeiten, in denen die Sachsen mit sich selber zu tun hatten, überschritten die Wenden sogar die Elbe und siedelten friedlich — gegen anno 800 — in einem Gebiet, das seit 1822 noch heute bei Lüchow und Dannenberg „das Wendland“ genannt wird. Bis 1600 ist nachgewiesen, daß dort Wendisch sogar als Umgangssprache gegolten hat. Merkwürdig sind die Namen der Ortschaften, z. B.: Dolgow, Salderaizen, Tolstefanz, Mammoisel, Pudripp, Witzeetze, Meuchefitz, Schreyan.

Diese Großzügigkeit der Sachsen ist als Beweis der überlegenen Stärke zu werten. Seit dem Jahre 906 — nach der Christianisierung der Sachsen und der Übernahme der „Staatsführung“ durch die Sachsenkaiser gab es zum ersten Male aktenmäßig nachgewiesen den Sammelbegriff „Deutsche“ und „Deutsches Volk“. Das noch heute stolze Goslar wurde Kaiserstadt und die Heinriche und die Ottonen, obwohl fast alle der Reihe nach nicht einmal dreißigjährig Kaiser geworden, hielten mit den Rittergemeinschaften und den Brandenburgischen Markgrafen und den Kulturträgern, den Mönchsorden der Franziskaner, Zisterzienser, Templer und später den Johannitern die germanische Rücksiedlung fest in der Hand und brachten deutsche Kultur und Art über die Elbe. Und die Wenden und Sorben fügten sich — wenn auch manchmal widerwillig — wie das Beispiel von Jaczow von Köpenick beweist: Schildhorn bei Potsdam. Aus Knüppeldämmen wurden feste Straßen im Stile damaliger technischer Möglichkeiten. Burgen sicherten das Dasein, Kirchen, Klöster, Bauern waren Träger deutscher Art. An Stelle von slawischen Runddörfern, in die nur eine Straße hinein-, aber nicht hindurchführte, errichtete man Hufen- und Zeilendörfer mit durchgehender Straße. Dazu kam die gemeinsame Nutzung von Heide, Wasser und Wald . .. Allmende genannt. So entstand auch hier der Begriff der „Gemeinde“, etwas, was den Slaven bis dahin unbekannt war.

Die neuen Herren waren auch hier großzügig genug, die slavischen Ortsnamen zu belassen, die mit ow und itz und kow und low endeten, und die wir alle wohl noch kennen.

Man lebte zusammen, vielleicht raufte man sich auch zusammen, und wem das alles nicht behagte, der zog mehr oder weniger freiwillig in die Kietze ... Landsberger Kietz ... Küstriner Kietz ... oder verkroch sich in den wasser- und schlupfwinkelreichen Spreewald: Zu unserer Zeit noch 40 000 bis 50 000 hausten und wirkten sie — eine liebens- und lobenswerte museale Volkskonzentration. Sie lebten in ihrer Welt und doch zu uns gehörig. Wir kennen sie noch als Aalfänger, als Krebsgreifer — wenn vorhanden — ebenso als Enten-und Saure-Lübbener-Gurkenzüchter, als Sauerkohlstampfer und Gemüselieferer, im Gleichen als Kahnführer und Mükkenkehrer und — nicht zu vergessen — einst als gewichtige und wohlgeformte Ammen zur Aufzucht des Berliner und Potsdamer prominenten Nachwuchses und immer noch als ein dem Auge wohltuendes Beispiel von Volkstracht auch in unserer bescheidenen Mark Brandenburg. In summa: aber als Volksteil eingedeutscht und heimattreu und z. Zt. als mehr oder weniger zwangsgesteuertes, zweisprachiges Unikum! Und zum Schluß — es sei mir gestattet — ein fast vergessenes Schlagwort für einen Schulwitz: Fragt doch einst der Herr Lehrer: „Fritzchen, was weißt Du von den alten Wenden?“ Antwort: „Von den alten Wänden? Von den alten Wänden fällt der Kalk ab, Herr Lehrer!“ Zu Fritzchens Entschuldigung sei gesagt, daß er in den vorangegangenen Heimatkundestunden gefehlt hat, wegen — so glaube ich — wegen Ziegenpeter!

Nach dieser kleinen Oase zur Entspannung nun weiter in unserer Safari bis zum Endziel!

Von diesen weiträumigen, geschichtlichen Hintergründen aus gesehen ist es zu verstehen, daß sprachlich und begrifflich der Alltag der Märker stark beeinflußt worden ist. Im weiteren Verlauf der Geschichte kam noch hinzu, daß durch die unmittelbare Nähe der Polen, feiner durch die Rücksiedelung nach dem Zusammenbruch des Ritterordens 1410 bei Tannenberg, auch durch die Rasseneinfälle im siebenjährigen Krieg, durch die polnischen „Gastarbeiter, d. h. die Landarbeiter (Saisonarbeiter) die polnischen „Schnitter“ auf den großen landwirtschaftlichen Gütern und endlich durch die zweisprachigen Wehrtüchtigen aus den Ostprovinzen — mehr als erwünscht — slavische Sprachbestände in unsere Alltagssprache einsiedelten und das, trotz staatlicher deutscher Gegenmaßnahmen und privater Abwehr; ganz zu schweigen von den familiären, ehelichen Mischproblemen, die sich aus dem Zusammenleben der Gruppen ergaben. Das alles sei der Vollständigkeit halber nur summarisch angedeutet.

Und nun endlich zum Kernproblem: Mit welchen wendisch-slavischen sprachlichen Restbeständen mußten wir zu unserer Zeit fertig werden?

Wer sieht es unserer guten deutschen P e i t s c h e oder Pietsche an, daß ihr Name slavischen Ursprungs ist? K a l e s c h e, feiner Kutschwagen, kommt her von polnisch Kolase = verdeckter Wagen. Ein schlechter Wagen heißt slavisch k a r e t a , und daher unsere Begriffsbezeichnung K a r e e t e. Und auf schlechtem, holprigem Wege und ebenso schnell fahren nennt unser neumärkischer Volksmund k a r e e t e r n. Von dem polnischen k a r t a c z = Kratze zum Putzen der Pferde ist unsere K a r t ä t s c h e oder Kardätsche hergeleitet.

Unter einer K a b u s e, K a b u s c h j e (schj stets gesprochen wie das g in französisch: genieren) versteht der Neumärker eine kleine, halbdunkle Kammer, slavisch: k a b a k, d. h. Krug, Schänke. Ein Strohdach bezeichnet man auch als Haus mit K a l u p p e , Schaluppe, Beide Bezeichnungen sind im Polnischen und im Litauischen beheimatet. Ein schlechtes Lehm- und Strohhaus ist heimisch eine K a m u r k e , polnisch: K o m o r k a, d. i. kleines Gemach. Die für unser Sprachgefühl fremdartige Lautfolge läßt uns diese Wörter stets als Fremdlinge erkennen.

So auch bei K a n s c h u , neumärkisch: Kantschuh, polnisch: K a n c z u g = Riemenpeitsche. K ä s c h e r, ein kleines Netz zum Tragen von Fischen usw. oder ein Handnetz mit Stiel Ist litauisch: k a s z u s, das bedeutet Korb. — Der Neumärker sagt: „Dätt is nich 'n Dittkin wert!“, d. h. es ist wertlos. Dittkin ist als wertlose Münze gedacht, wertärmer als der Pfennig. Der Dittkin ist die polnische Münze D u d e k.

Auch Naturereignisse und Naturformen haben in unserer heimischen Mundart lautlich eigentümliche Benennungen, die slavischen Restbestandes sind, z. B. sind die K r u s c h k i n eine Art halbwilder Birnen, kaum nußgroß, kugelrund, langstielig, saftig, schwachsüß aller Orten bekannt. Im Sternberger Land heißen sie Knödeln, mundartlich Kneedelkis, Kneedelkins. Unsere nord-neumärkische Kruschke ist nach der polnischen g r u s z k a = wilde Birne benannt.

Mit dem slavischen Wort P a n, p a n j e, d. h. Herr, p a n i c z = junger Herr ist sonderbarer Weise das neumärkische Wort Panitschke stammverwandt. Panitschken sind getrocknete, gedörrte Mohrrüben, aber auch nicht ganz ausgewachsene Kirschen, Pflaumen und Äpfel, die zumal in trockenen Jahren oder auch infolge Obstbaumkrankheiten schon am Baum zusammenschrumpfen. Neben der Bezeichnung Panitschke faßte dann noch mancherorts das lautverwandte G n i t s c h k e Fuß, das mit g n i e t s c h i g und gnietschen slavischen Ursprungs ist und soviel wie klein, kleinlich, knauserig bedeutet.

Niedriges Gesträuch auf der Wiese, besonders aber niedriges Kiefernbuschwerk im Walde, im Tanger, nennt der Neumärker K u s c h j e l n. Im Polnischen heißt das Kleine, Kurze, das gestutzt ist, k u s y .

Wiesengebiete des tiefen Warthe- und Netzebruches, die L u h s e n und das Luch, leiten ihren Namen aus dem Slavischen her: l u g = Sumpf, russisch: luscha. Die Heuhaufen auf der Wiese werden bei uns K a p i t z e n genannt, von litauisch und wendisch: k u p e t a = Haufen, abgeleitet.

Und unser guter, deutscher Q u a r k oder Kwarch, ob nun als weißer Käse oder im übertragenen Sinne als nutzloses Gerede oder als vergebliche, wertlose Arbeit verstanden, hat in dem slavischen t v a r o g seinen Namensursprung.

Nun gar unsere neumärkischen P l i n z e oder Plinße — westlich der Oder bis zur Elbe: Puffer, westlich der Elbe: Fladen, im Rheinland: Reibkuchen genannt! Unsere Kartoffelplinze und Eierplinze! Die Bezeichnung P l i n z ist polnisch: dort p l i n y; baltischlitauisch: plincai; russisch: blince. Für „Plinze“ aus geriebenen, gekochten Kartoffeln mit Eiern vermischt und wie Puffer gebacken, für die in Fett gesiedeten Schürz- oder Radelkuchen aus Kuchenteich und für die als Suppe in Milch gekochten Eierklöße laufen u. a. die Bezeichnungen Kakerlinskis, Nunnefetzkins, Keilekins usw. um. Trotz slavischer Endungen sind diese Benennungen doch wohl in junger Zeit, den Zeiten höher entwickelter Kochkunst, aus irgendeiner sprachlichen Eingebung heraus entstanden.

Auf dem Gebiet der Namengebung, aus dem recht unedlen Bestreben, die sittlichen und geistigen Werte der Mitmenschen herabzusetzen, hatte unsere heimische Mundart in ihren Wortschatz leider gar zu viel des Slavischen übernommen. Z. B. L o r b a s, ein Schimpfwort für einen rohen, flegelhaften Menschen, aus slavisch: l u r b a s, dummer Mensch. B o o f k e , d. h. Strolch, Herumtreiber, aus slavisch: B o w y t i s = die Zeit verbringen, vertrödeln. Krabutzke = kleiner Mensch; daneben bestehen die Bildungen K r a b a t z k e , kleine Krabbe, Grabatzke als Bezeichnung für einen kleinen, rührigen Menschen. Tatsächlich aber sind diese Wortformen dem Polnischen entnommen: K a r b a c z, K a r b a t s c h e, d. i. Ohrfeige.

Eine ähnliche Umdeutung liegt vor bei dem Schimpfwort K r a b u f f k e; die Klangverwandtschaft mit Krabbe und dem slavischen B o o f k e mag diese Umdeutung verständlich erscheinen lassen. In Wirklichkeit hat das Wort Krabuffke garnichts Menschliches sondern etwas Gegenständliches zum Inhalt.

Die Krabuffke ist nämlich slavisch die Flößerhütte, die Bretterbude des Floßmeisters.

Umgekehrt liegen die Verhältnisse des Bedeutungswandels bei dem Wort P a c h u l k e , Pacholke des Neumärkischen. Diese beiden sind wendischen Ursprungs und bezeichnen im Wendischen: Das Bürschchen, — Bürschchen wohl im tadelnden Sinne, im Sinne des Unerfreulichen. In unserer heimischen Sprache wird P a c h u l k e mit K u l p e gleichgesetzt und mit den beiden Wörtern grünes, unreifes, eigentlich ungenießbares Obst bezeichnet.

S c h u b b e j a k, S c h u b b i a k dagegen enthält trotz seines slavischen Klanges keine slavischen Sprachelemente; es ist vielmehr niederländischer Herkunft.

K l u m p a t s c h, in der Neumark die Begriffsumschreibung für ein wüstes Durcheinander in einem Klumpen, auch für ein unentwirrbares Gerede und Gestreite ist wahrscheinlich aus dem deutschen Wort Klump entstanden, dem die slavische Endung ... ätsch angehängt wurde; wird doch nutzloses Gerede auch Tratsch genannt.

Neumärkisch: T s i j e e n e r, Zigeuner, ist polnischen Stammes: c y o j a n, böhmisch-slavisch: c y k a n i, ebenso das Befehlswort: P a s c h o l l! d. h. vorwärts.

Und nun das Fluchwort: S c h a k r e f f! Jene Mutter, die ihr ausgerissenes Bürschchen mit den wenig mütterlichen Worten begrüßt: „Hibbscher Kreff, kimmste denn garnicht meha zehause!“ hat den slavischen Fluch irgendwo und -wann in ihrem Leben aufgegriffen, als gute Neumärkerin — wie der Klang ihrer anderen Wörter beweist. Sie hat das slavische Wort auf ihre Art umgestaltet und angewendet, ohne zu wissen, daß es soviel wie „Hundsblut“ bedeutet. Sonst würde sie ihren sportbegeisterten Jungen nicht mit dem Teufelswort von der Spielwiese im Park geholt haben. Aber was bringt der Mensch nicht alles über die Lippen, wenn er im „S c h j u m m“ , slavisch: s z u m , soviel wie Sausen, Summen, d. h. in Saus und Braus ist! Der Neumärker sagte statt „Schjumm“ besser: „Wenn er in de Fuhre' oder in 'n Zugch is!“ Feine Neumärker sind in solchem Falle „in der Raschje!“

Recht häufig vernimmt man aus dem Volksmund in der Neumark das Wort D a l l i, von slavisch d a l e j = schnell, herkommend. Ebenso p r a c h e r n (slavisch) für betteln. Wir haben als Jungs gar zu gerne je p ö s e r t, d. h. mit Feuer gespielt. Das Wort kommt von Brennen, aus polnisch p o z a r her. Und endlich hörte man das Wort, d u d e l n, d. h. eine gleichförmige, eintönige Musik machen, wie der Dudelsack, jenes slavische Instrument: D u d y, die Dudelpfeife war.

In der Fülle dieser Restbestände fallen immer wieder die Wörter mit einer Häufung von Zischlauten, z. B. tsch und seh und mit dem klanglich verdunkelnden u — U und w — W auf, Wruke — Bruke, polnisch b r u k i e w , Klumpatsch = Klumpen — Haufen, Plauze für geschwollenen Leib, wurrachen aus sorbisch worak — der Pflüger. K a l i t = Spankorb und K a r i n e und K o b e r, alles Traggeräte aus dünnen Holzspanbändern und an einem Gurt oder einer Leine auf dem Rücken oder über der Schulter getragen, um das Frühstück bzw. das Grünfutter von der Schede (Grenze) zu tragen. Und p r a c h e r n war das slavische Wort für betteln, betteln insbesondere der Zigeuner und dann das P i e s a k e n , das Quälen von Mensch und Tier. Bekannt ist uns Alten bestimmt noch die P l e t s c h e, die Milchpletsche, d. h. die Milchtöpfe und aus der Kindheit die S c h u m p e ; das war der Begriff für die Strickschaukel an einem großen Baumast oder das Schaukelbrett über einem querliegenden Baumstamm, und dann das Schunkeln z. B. des im Kinderwagen quäkenden Steppkes oder auch des innigst umschlungenen Tanzpaares im Schunkelwalzer unserer Zeit, alles zurückgehend auf slavisch t s u m p a l a . Und nun die K u r k e l n ! Die Holzschuhe. Aber, halt! Da bin ich fast auf dem Holzweg; denn da spielte ein weit von der Mark im Westen auch damals schon „wurrachendes“, ein äußerst fleißiges Volk auch für unsere Heimat eine gewichtige kulturelle Rolle. Die Niederländer oder wie wir sie nennen: Die Holländer. Bei ihnen hatte während des Dreißigjährigen Krieges — vorsorglich — der Große Kurfürst seine früheste Jugend bei seinem Onkel, dem Prinzen von Oranien, in Amrhein, verbracht. Hier hatte er gesehen und erlebt, wie die Holländer mit Wasser, Wellen und Wind und Sumpf erfolgreich kämpften, Kanäle schufen und Wälle und Mühlen bauten, Land gewannen und sicherten für den Getreideanbau und die Rindviehzucht und Milchverwertung und vieles Wertvolles noch. Als er 1640 — zwanzigjährig — in der Mark die Regierung übernehmen mußte, da rief er siedlungswillige Holländer zu uns her, und sie kamen und taten das Ihre. Im Rhinluch, an der Havel und dem Havelländischen Luch gaben sie die Beispiele ihrer Art. Der Urenkel des Großen Kurfürsten, Friedrich II. tat ein Gleiches. Er siedelte die Holländer auch in Potsdam an. Durch ihre Handwerkskunst in den heimatlichen Manufakturen hatten sie die Aufmerksamkeit des Königs erweckt. Um ihre Ansiedlung zu beschleunigen wurden „4 Quartiere mit je 62 Häusern“ gebaut, die später als das „Holländische Viertel“ weit über Potsdams Grenzen bekannt wurden. Sie stehen heute noch in der Mittelstraße (erbaut 1737) und an der Westseite des Bassinplatzes (erbaut 1773). Friedrich II. gewährte diesen guten Lehrmeistern „günstige Konvenenzien“, und so kamen sie in das Netze- und Warthebruch: Guschter Holländer, Landsberger Holländer, Pollychener Holländer wurden die Denkmäler des Planens und Schaffens. Und so hat — wie konnte es anders sein — auch holländisches Sprachgut sich in unseren Alltag eingeschlichen und festgesetzt. So war man z. B. eben nicht nur fleißig, wenn man rakkerte und wurrachte, sondern man war e m s i g dabei, so wie die E m s e , d. h. die Ameise, und das nun wieder, weil diese so m i e r i g — so klein war — eben die M i e r e. Die große Art dieser kribbelnden Wesen, die rote Waldameise im besonderen, wurde wegen ihres penetranten Nestgeruches, den sie bei Angriffen auf ihre Wohnburgen zur Abwehr aus ihren Beißzangen ausspritzten — ein Fluidum, das dem Geruch des Urins ähnelte — einfach P i ß m i e r e genannt. Diese Bezeichnung übertrug man dann auch auf die kleinere Ameisenart, die in Garten, Hof und Haus ihre Gänge zog. Aus alten Wahrbüchern geht hervor, daß diese unaromatische Ausströmung — nach dem alten Volkswort: „Was gut ist gegen das Beißen, das ist auch gut gegen das Schringen (Kratzen)“ — als Heilmittel gegen Rheuma, Gicht und sogar gegen Halskatharre und bei dem Vieh gegen Maul- und Klauenseuche eine heilende Rolle: So wurden Leinentücher über Nacht im Ameisenhaufen vergraben und dann morgens auf die schmerzenden Glieder gelegt, so empfohlen von Dr. Hufeland 1820.. Und Ameisenhaufen wurden ausgegraben, in Beutel getan, mit heißem Wasser übergössen; das Wasser danach mit Alkohol vermischt .. , und fertig war der — noch heute wohlbekannte — Ameisenspiritus zur Einreibung gegen Rheuma. Gegen alle Regeln des — heutigen — Natur- und Tierschutzes aber war der Ameisenmord mittels der Bierkrucke! In diese füllte man Zucker- oder auch Kunsthonigwasser, gab dem Ganzen eine Handvoll Kamillenblüten und frischen, grünen Beifuß und Heilkräuter anderer Art bei und an heißen Sommerabenden, am besten vor aufkommenden Gewittern, stieß man diese Wunderkrucke in den Waldameisenhaufen. Erst am nächsten Morgen wurde diese Tierfalle dann abgeholt, schnellstens verkorkt und daheim mit 98-%-Spritt vollgefüllt. Nach einigen Tagen endlich konnte der Inhalt abgefüllt und geseiht (gefiltert) und in saubere Flaschen zum Gebrauch umgefüllt werden. Wenige Tropfen — man war sparsam — manchmal nur ein D e u t erlöste von Gichtschmerzen, Reißen und so fort!

Man war und ist noch heute eben für jeden D e u t an Hilfe dankbar..., ein Wort aus dem D i t t abgeleitet, vom D i t t c h e n, der kleinsten holländischen Münze von damals. Und dann noch der l l k , der l l l i n g , der N i l l i n g , der Iltis, der gefürchtete Küken- und Hühnerräuber! Aber alles, was in Garten, Feld und Wald an Beeren zur Freude der Menschen wuchs, das waren eben allesamt B e e s i n g e : Wir gingen als Kinder in die B e e s i n g e , wenn wir Blaubeeren suchen gingen, und die Oma backte ebenso Beesingekuchen, wenn sie ihren Blechkuchen zur Sommerzeit mit Blaubeeren oder auch Johannis- und Stachelbeeren belegte oder wenn sie Beesingesuppe kochte. Im Garten störte außerdem der M o l l, wenn er auf seiner Nahrungssuche nach P i e r a s e n suchend, die Beete „verungenierte“; denn die Pierasen waren als Regen- oder Tauwürmer eigentlich ja nur den Anglern vorbehalten.

Die Holländer machten schon damals u. a. mit ihrem Käse „Furohre“; aber für unseren geliebten „Steinbuscher“ konnte ich sie nun mal doch nicht verantwortlich machen, trotz der „Holländereien“, die auch in dem benachbarten Netzebruch bestanden. Hier in dem Tal der Drage, die vom Norden her in die Netze mündet, lag bei Marienwalde das Gut Steinbusch. Hier wurde „etwa im Jahre 1860 von einem Schweizer Käser der 'Steinbuscher' erstmalig hergestellt“, so ist belegt durch das Molkereilexikon; das schrieb mir das Käsewerk aus Unterkammlach im Allgäu, das heute nach den alten Rezepten den „Steinbuscher“ fabriziert, „in Geruch und Geschmack leicht pikant“.

Und mit dem bei uns einst nach einem Festmahl üblichen: „Käse schließt den Magen!“ schließe auch ich nun die Aufsatzreihe über unsere heimatliche Mundart; sie umfaßte den Lautbestand, den Wortbestand und heute die siedlungsgeschichtlich begründeten Restbestände aus dem Slavisch-wendischen und Holländischen. In alledem erwies sich ein inniges Verhältnis der Neumärker auch zu den Fremdwörtern — den sprachlichen Gastarbeitern — aus dem Französischen und Lateinischen. Bei der Aussprache sowohl, als auch besonders bei der Schreibung dieser Wörtergruppen galt stets die Schulanweisung von einst: „Schreibe richtig, wie du sprichst!“, bzw. vielleicht hieß es auch: „Schreibe, wie du richtig sprichst!“ eben auch nach dem alten Volkswort: „Een Pferd bleibt een Pferd, ganz egal, ob du et von'n Kopp oder von'n Schwanz her uffscherrst!“

Und wie wird es nun künftig weitergehen mit unserer heimatlichen Mundart in der Zerstreuung, ja, wie wird es überhaupt weitergehen mit unserer Hochsprache nach dem Stand von heute?

Vielleicht steht nach 100 oder 200 Jahren mal einer auf, der eine Doktorarbeit schreibt mit dem Thema: „Diverse relevante ordinärdiffuse hypersubsächsische rudimente aus der mengenlehre in the spietsch de schermenie!“ oder so ähnlich „Suppkuhlantes“. Dem Commillitonen dürfte ehrenvoller Erfolg sicher sein.

Aber noch leben wir, wir Gestrigen und freuen uns, daß wir noch da sind!

Literarisch Empfindliche mögen mir diese sprachlichen Knepelbocksprünge verzeihen; diese stilistischen Schnurrpfeifereien sind als der Ausfluß ohnmächtiger Verbitterung zu betrachten. Denn: War unsere Hochsprache nicht auf dem Wege zu einer führenden Weltsprache? Und: Was ist sie heute? Siehe: Die Tageszeitungen, die Fachzeitschriften, die Reklame, die Musiktitel, den Hörfunk, das Fernsehen.... da kommt der normale Duden oder der Wahrig nicht mehr mit, da muß man schon ein Fremdwörterlexikon zur Hand haben! Und da beklagen sich die Männer von dem Börsenverein der Buchhändler gelegentlich des 150. Jahrestages des „Deutschen Börsenvereins der deutschen Buchhändler“ 1975 über die Leseunlust der Deutschen von heute! Der alte Friedrich Campe (1777—1846), der Gründer und s. Z. erste Vorsteher dieser heute international berühmten Vereinigung würde den „Anklägern“ zurufen: Schreibt Deutsch für eure deutschen Leser und ihr habt wieder Leser! Fürchtet nicht um den Ruf eurer Intelligenz! Jedes zu seiner Zeit, jedes an seiner Stelle!

„Ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister!“ Haltet euch bei euren schriftlichen und mündlichen Formungen zu den unerschöpflichen Brunnen und Bornen unserer Volkssprache! Im Jahre 1852 begannen die Gebrüder Grimm die Arbeit an dem „Deutschen Wörterbuch“; ihr Planen fand im Jahre 1961 mit 36 Bänden seinen Abschluß. Generationen deutscher Sprachwissenschaftler schufen dieses Werk der Treue; einer der letzten Mitarbeiter war unser Landsmann Professor Dr. D. Hermann Teuchert. 1972 ging er im Alter von 92 Jahren in die ewige Heimat ein. Sein Schaffen, Sammeln, Deuten gab Anstoß und Grundlage zu den Aufsätzen über unsere Neumärkische Mundart, über unsere Muttersprache.

Muttersprache, Mutterlaut!

Wie so wonnesam, so traut!

Erstes Wort, das mir erschallet,

Süßes, erstes Liebeswort,

Erster Ton, den ich gelallet,

Klingest ewig in mir fort.

Sprache, schön und wunderbar.

Ach, wie klingest du so klar!

Will noch tiefer mich vertiefen

In den Reichtum, in die Pracht;

Ist mir's doch, als ob mich riefen

Väter aus des Grabes Nacht.

Überall weht Gottes Hauch,

Heilig ist wohl mancher Brauch;

Aber soll ich beten, danken,

Geb ich meine Liebe kund,

Meine seligsten Gedanken

Sprech ich wie der Mutter Mund.

Max von Schenkendorf

Erstellt am 01.10.2016 - Letzte Änderung am 01.10.2016.