zur Übersicht - RR «««

Weg ins Ungewisse

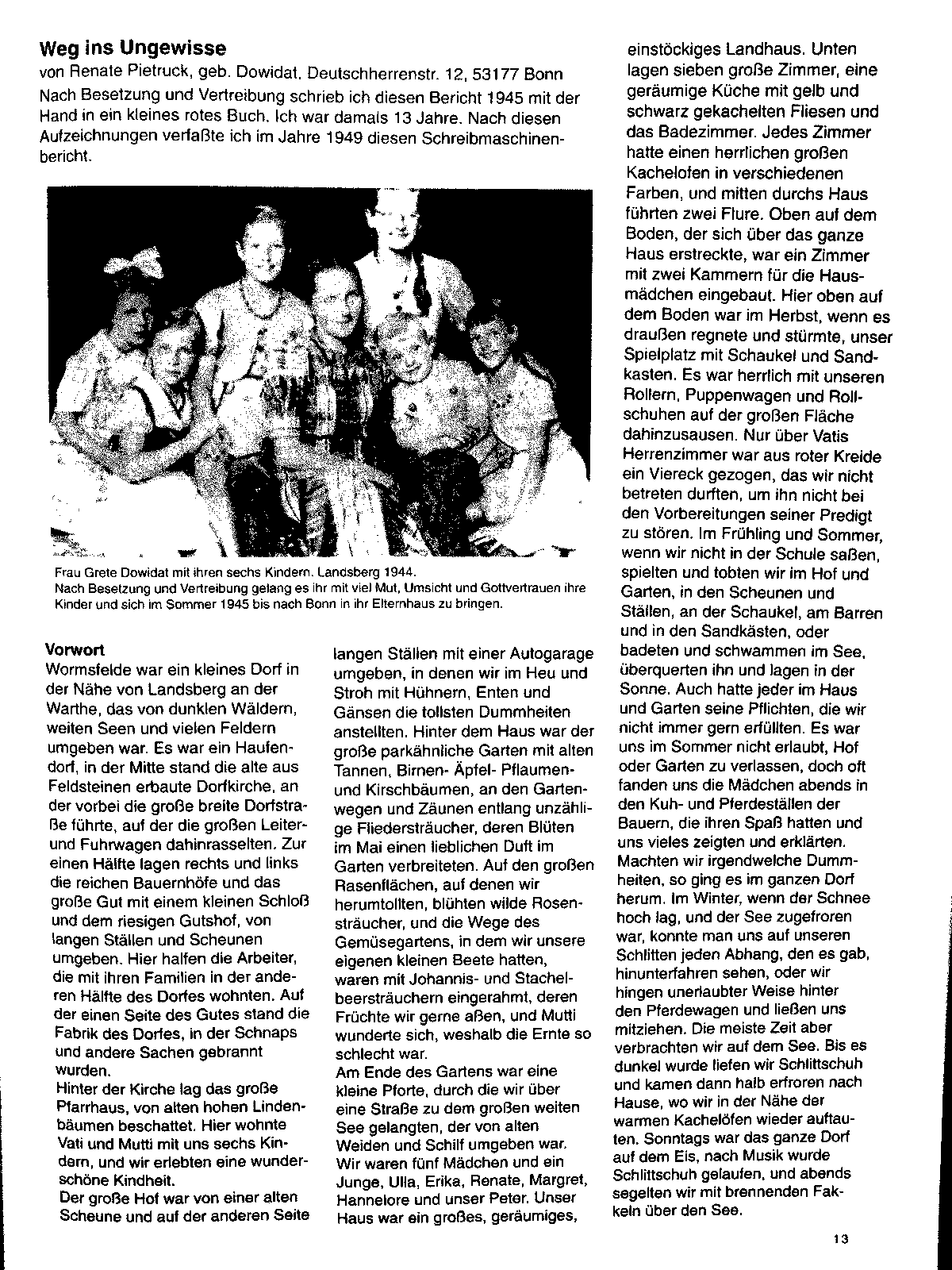

von Renate Pietruck, geb. Dowidat

Deutschherrenstr. 12, 53177 Bonn

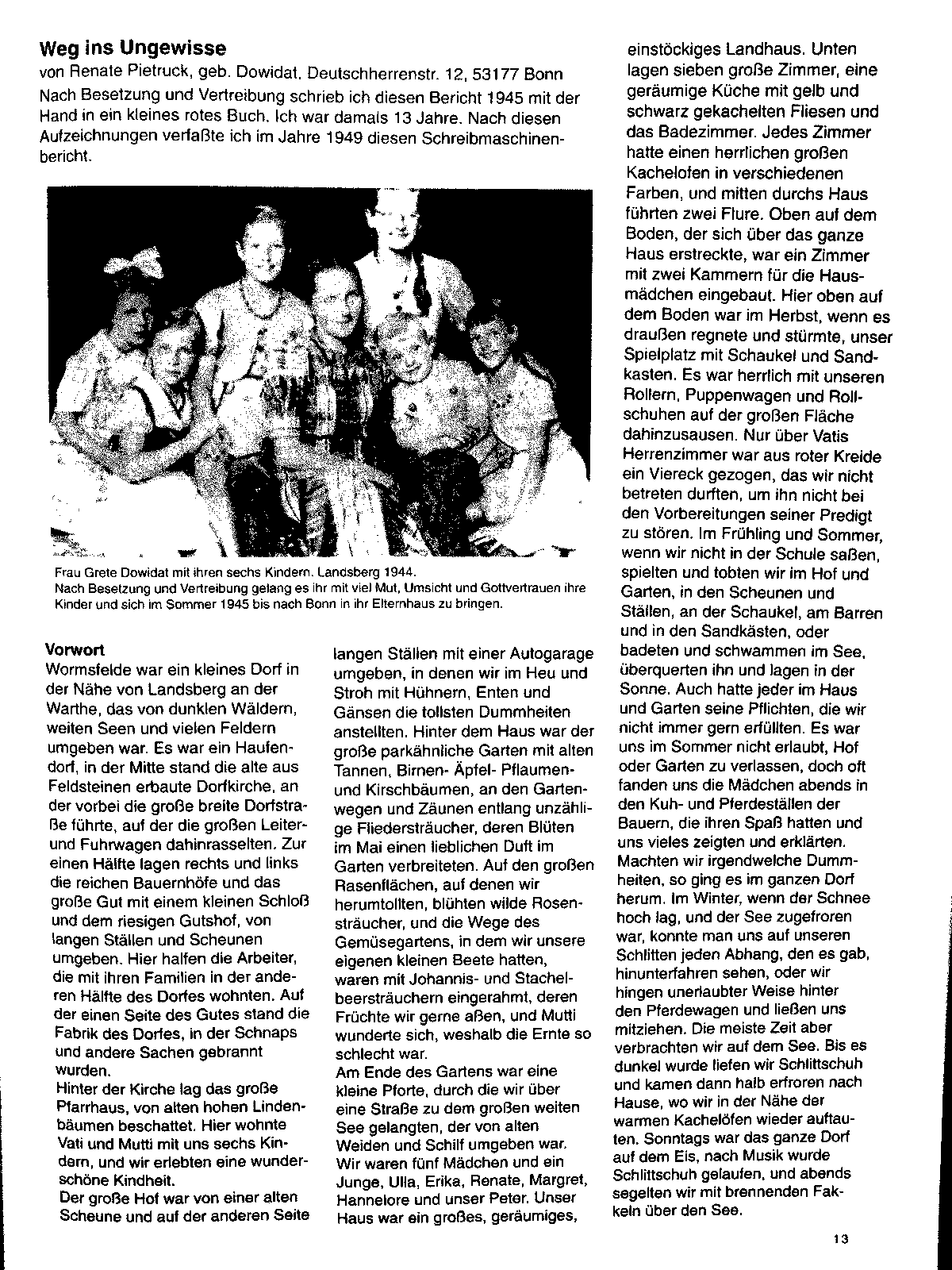

Nach Besetzung und Vertreibung schrieb ich diesen Bericht 1945 mit der Hand in ein kleines rotes Buch. Ich war damals 13 Jahre. Nach diesen Aufzeichnungen verfaßte ich im Jahre 1949 diesen Schreibmaschinenbericht.

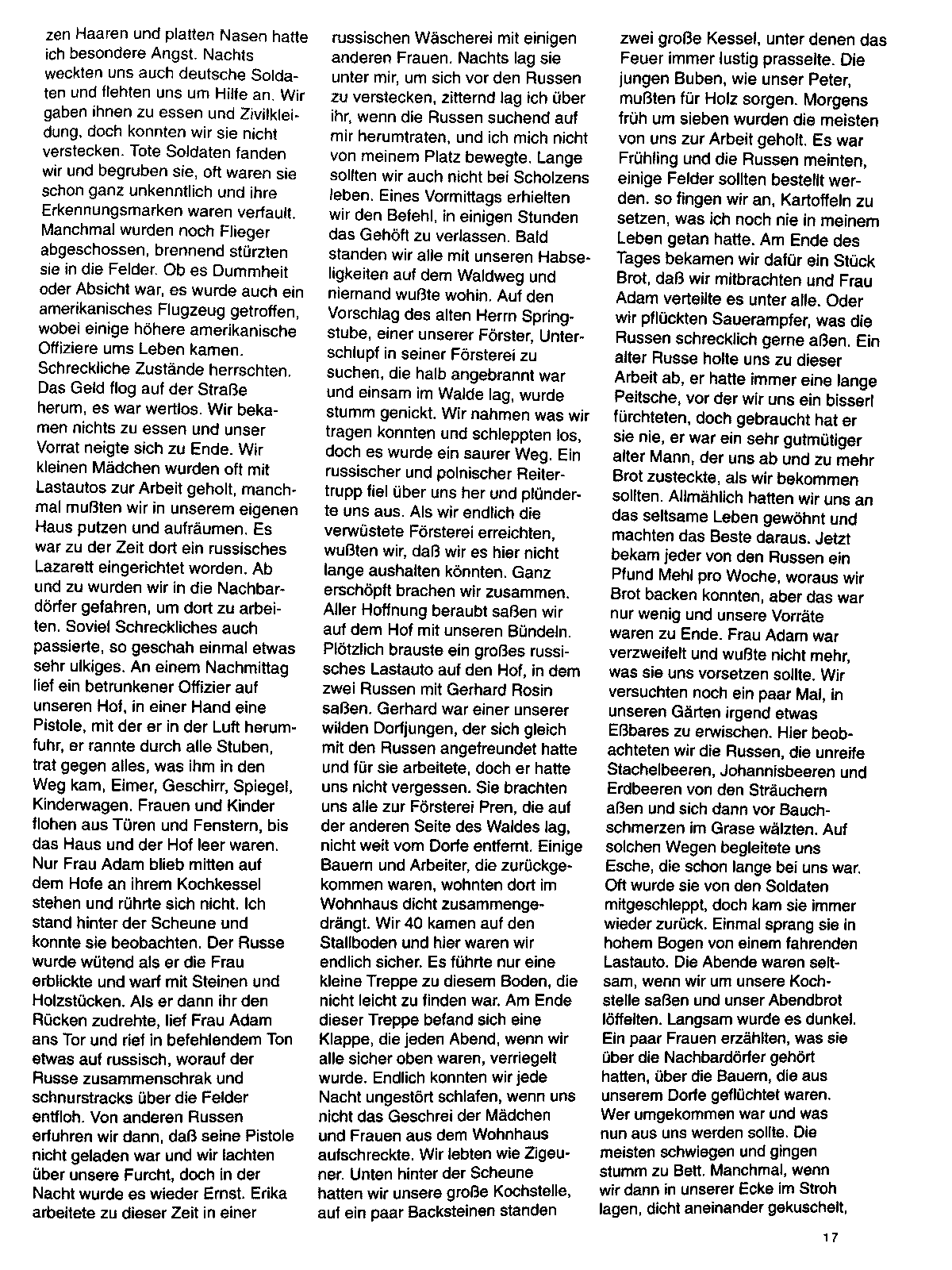

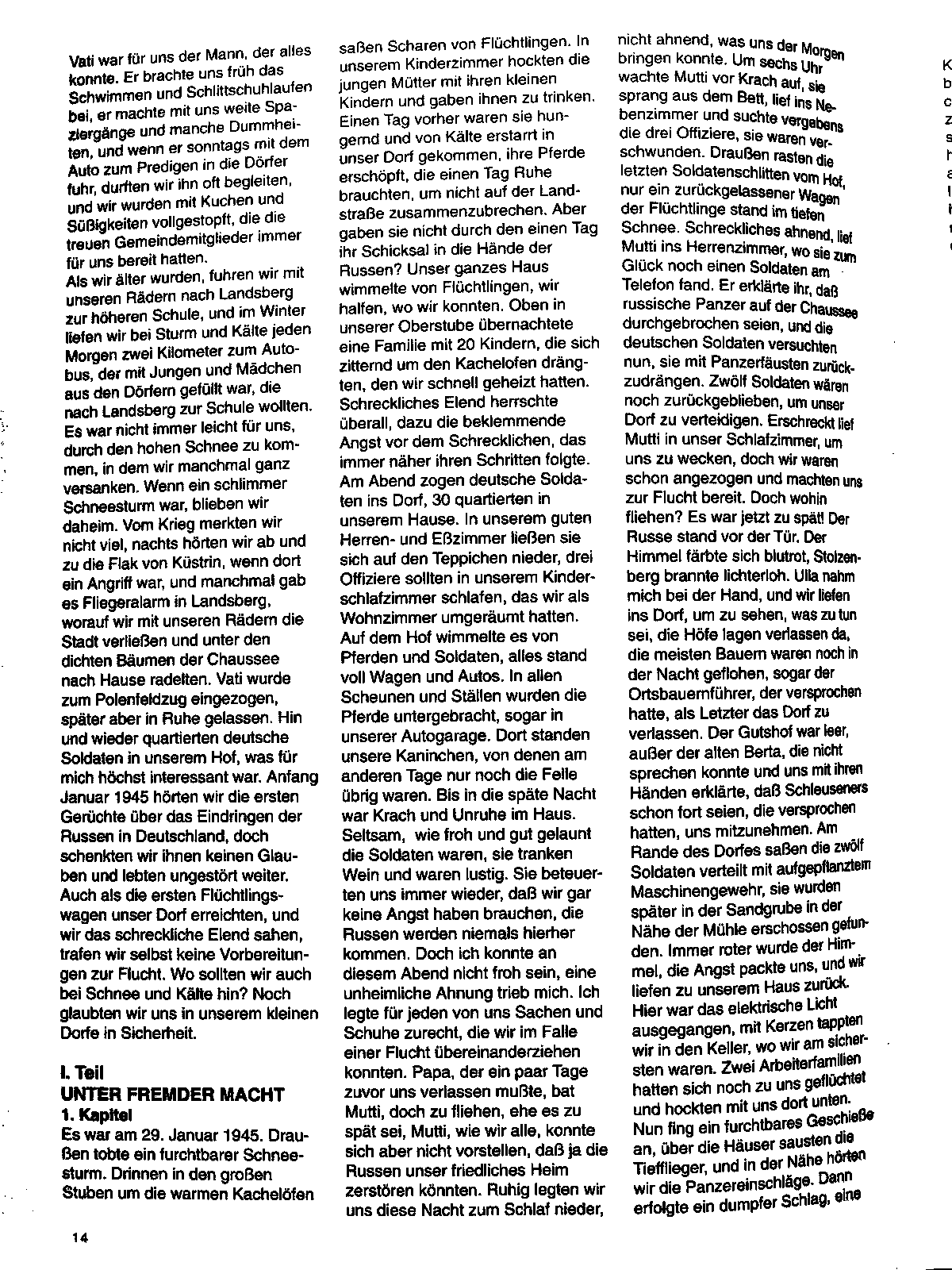

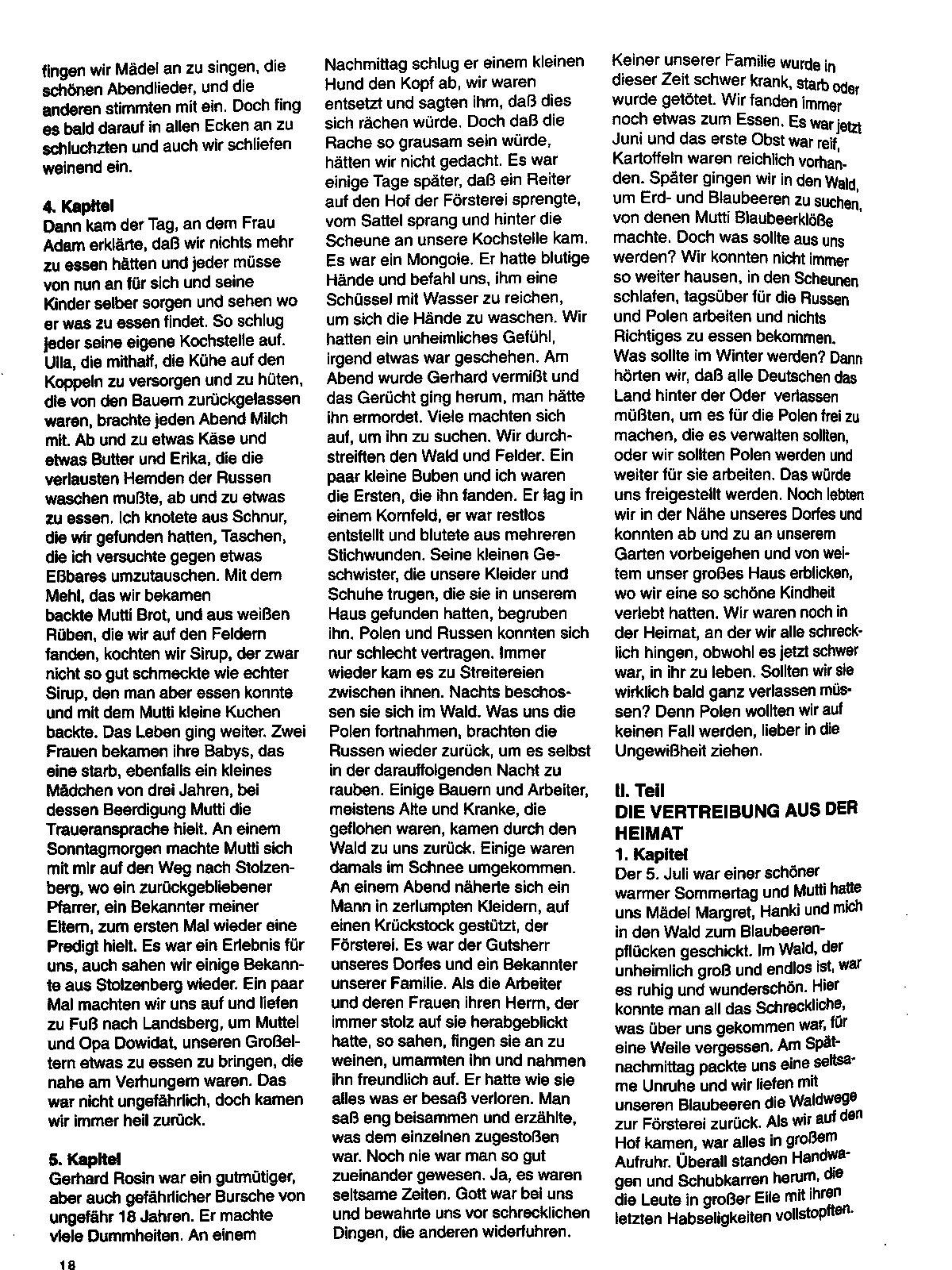

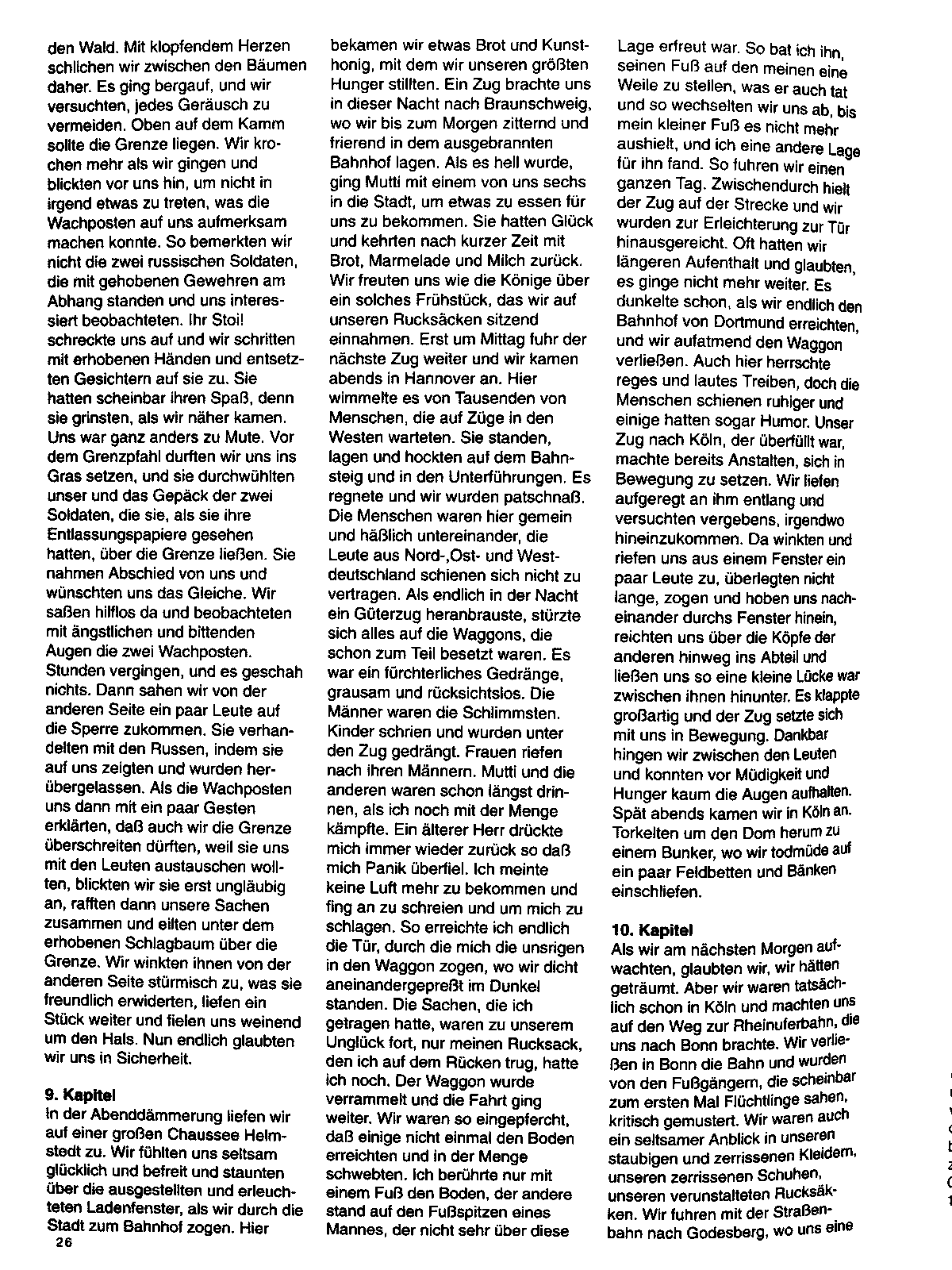

Landsberg 1944. Frau Grete Dowidat mit ihren sechs Kindern: Ulla, Erika, Renate, Margret, Hannelore und Peter.

Nach Besetzung und Vertreibung gelang es ihr mit viel Mut, Umsicht und Gottvertrauen ihre Kinder und sich im Sommer 1945 bis nach Bonn in ihr Elternhaus zu bringen.

Vorwort

Wormsfelde war ein kleines Dorf in der Nähe von Landsberg an der Warthe, das von dunklen Wäldern, weiten Seen und vielen Feldern umgeben war. Es war ein Haufendorf, in der Mitte stand die alte aus Feldsteinen erbaute Dorfkirche, an der vorbei die große breite Dorfstraße führte, auf der die großen Leiterund Fuhrwagen dahinrasselten. Zur einen Hälfte lagen rechts und links die reichen Bauernhöfe und das große Gut mit einem kleinen Schloß und dem riesigen Gutshof, von langen Ställen und Scheunen umgeben. Hier halfen die Arbeiter, die mit ihren Familien in der anderen Hälfte des Dorfes wohnten. Auf der einen Seite des Gutes stand die Fabrik des Dorfes, in der Schnaps und andere Sachen gebrannt wurden.

Hinter der Kirche lag das große Pfarrhaus, von alten hohen Lindenbäumen beschattet. Hier wohnte Vati und Mutti mit uns sechs Kindern, und wir erlebten eine wunderschöne Kindheit.

Der große Hof war von einer alten Scheune und auf der anderen Seite von langen Ställen mit einer Autogarage umgeben, in denen wir im Heu und Stroh mit Hühnern, Enten und Gänsen die tollsten Dummheiten anstellten. Hinter dem Haus war der große parkähnliche Garten mit alten Tannen, Birnen-, Äpfel-, Pflaumen- und Kirschbäumen, an den Gartenwegen und Zäunen entlang unzählige Fliedersträucher, deren Blüten im Mai einen lieblichen Duft im Garten verbreiteten. Auf den großen Rasenflächen, auf denen wir herumtollten, blühten wilde Rosensträucher, und die Wege des Gemüsegartens, in dem wir unsere eigenen kleinen Beete hatten, waren mit Johannis- und Stachelbeersträuchern eingerahmt, deren Früchte wir gerne aßen, und Mutti wunderte sich, weshalb die Ernte so schlecht war.

Am Ende des Gartens war eine kleine Pforte, durch die wir über eine Straße zu dem großen weiten See gelangten, der von alten Weiden und Schilf umgeben war. Wir waren fünf Mädchen und ein Junge, Ulla, Erika, Renate, Margret, Hannelore und unser Peter. Unser Haus war ein großes, geräumiges, einstöckiges Landhaus. Unten lagen sieben große Zimmer, eine geräumige Küche mit gelb und schwarz gekachelten Fliesen und das Badezimmer. Jedes Zimmer hatte einen herrlichen großen Kachelofen in verschiedenen Farben, und mitten durchs Haus führten zwei Flure. Oben auf dem Boden, der sich über das ganze Haus erstreckte, war ein Zimmer mit zwei Kammern für die Hausmädchen eingebaut. Hier oben auf dem Boden war im Herbst, wenn es draußen regnete und stürmte, unser Spielplatz mit Schaukel und Sandkasten. Es war herrlich mit unseren Rollern, Puppenwagen und Rollschuhen auf der großen Fläche dahinzusausen. Nur über Vatis Herrenzimmer war aus roter Kreide ein Viereck gezogen, das wir nicht betreten durften, um ihn nicht bei den Vorbereitungen seiner Predigt zu stören. Im Frühling und Sommer, wenn wir nicht in der Schule saßen, spielten und tobten wir im Hof und Garten, in den Scheunen und Ställen, an der Schaukel, am Barren und in den Sandkästen, oder badeten und schwammen im See, überquerten ihn und lagen in der Sonne. Auch hatte jeder im Haus und Garten seine Pflichten, die wir nicht immer gern erfüllten. Es war uns im Sommer nicht erlaubt, Hof oder Garten zu verlassen, doch oft fanden uns die Mädchen abends in den Kuh- und Pferdeställen der Bauern, die ihren Spaß hatten und uns vieles zeigten und erklärten. Machten wir irgendwelche Dummheiten, so ging es im ganzen Dorf herum. Im Winter, wenn der Schnee hoch lag, und der See zugefroren war, konnte man uns auf unseren Schlitten jeden Abhang, den es gab, hinunterfahren sehen, oder wir hingen unerlaubter Weise hinter den Pferdewagen und ließen uns mitziehen. Die meiste Zeit aber verbrachten wir auf dem See. Bis es dunkel wurde liefen wir Schlittschuh und kamen dann halb erfroren nach Hause, wo wir in der Nähe der warmen Kachelöfen wieder auftauten. Sonntags war das ganze Dorf auf dem Eis, nach Musik wurde Schlittschuh gelaufen, und abends segelten wir mit brennenden Fackeln über den See.

Vati war für uns der Mann, der alles konnte. Er brachte uns früh das Schwimmen und Schlittschuhlaufen bei, er machte mit uns weite Spaziergänge und manche Dummheiten, und wenn er sonntags mit dem Auto zum Predigen in die Dörfer fuhr, durften wir ihn oft begleiten, und wir wurden mit Kuchen und Süßigkeiten vollgestopft, die die treuen Gemeindemitglieder immer für uns bereit hatten.

Als wir älter wurden, fuhren wir mit unseren Rädern nach Landsberg zur höheren Schule, und im Winter liefen wir bei Sturm und Kälte jeden Morgen zwei Kilometer zum Autobus, der mit Jungen und Mädchen aus den Dörfern gefüllt war, die nach Landsberg zur Schule wollten. Es war nicht immer leicht für uns, durch den hohen Schnee zu kommen, in dem wir manchmal ganz versanken. Wenn ein schlimmer Schneesturm war, blieben wir daheim. Vom Krieg merkten wir nicht viel, nachts hörten wir ab und zu die Flak von Küstrin, wenn dort ein Angriff war, und manchmal gab es Fliegeralarm in Landsberg, worauf wir mit unseren Rädern die Stadt verließen und unter den dichten Bäumen der Chaussee nach Hause radelten. Vati wurde zum Polenfeldzug eingezogen, später aber in Ruhe gelassen. Hin und wieder quartierten deutsche Soldaten in unserem Hof, was für mich höchst interessant war. Anfang Januar 1945 hörten wir die ersten Gerüchte über das Eindringen der Russen in Deutschland, doch schenkten wir ihnen keinen Glauben und lebten ungestört weiter. Auch als die ersten Flüchtlingswagen unser Dorf erreichten, und wir das schreckliche Elend sahen, trafen wir selbst keine Vorbereitungen zur Flucht. Wo sollten wir auch bei Schnee und Kälte hin? Noch glaubten wir uns in unserem kleinen Dorfe in Sicherheit.

I. Teil

UNTER FREMDER MACHT

1. Kapitel

Es war am 29. Januar 1945. Draußen tobte ein furchtbarer Schneesturm. Drinnen in den großen Stuben um die warmen Kachelöfen saßen Scharen von Flüchtlingen. In unserem Kinderzimmer hockten die jungen Mütter mit ihren kleinen Kindern und gaben ihnen zu trinken. Einen Tag vorher waren sie hungernd und von Kälte erstarrt in unser Dorf gekommen, ihre Pferde erschöpft, die einen Tag Ruhe brauchten, um nicht auf der Landstraße zusammenzubrechen. Aber gaben sie nicht durch den einen Tag ihr Schicksal in die Hände der Russen? Unser ganzes Haus wimmelte von Flüchtlingen, wir halfen, wo wir konnten. Oben in unserer Oberstube übernachtete eine Familie mit 20 Kindern, die sich zitternd um den Kachelofen drängten, den wir schnell geheizt hatten. Schreckliches Elend herrschte überall, dazu die beklemmende Angst vor dem Schrecklichen, das immer näher ihren Schritten folgte. Am Abend zogen deutsche Soldaten ins Dorf, 30 quartierten in unserem Hause. In unserem guten Herren- und Eßzimmer ließen sie sich auf den Teppichen nieder, drei Offiziere sollten in unserem Kinderschlafzimmer schlafen, das wir als Wohnzimmer umgeräumt hatten. Auf dem Hof wimmelte es von Pferden und Soldaten, alles stand voll Wagen und Autos. In allen Scheunen und Ställen wurden die Pferde untergebracht, sogar in unserer Autogarage. Dort standen unsere Kaninchen, von denen am anderen Tage nur noch die Felle übrig waren. Bis in die späte Nacht war Krach und Unruhe im Haus. Seltsam, wie froh und gut gelaunt die Soldaten waren, sie tranken Wein und waren lustig. Sie beteuerten uns immer wieder, daß wir gar keine Angst haben brauchen, die Russen werden niemals hierher kommen. Doch ich konnte an diesem Abend nicht froh sein, eine unheimliche Ahnung trieb mich. Ich legte für jeden von uns Sachen und Schuhe zurecht, die wir im Falle einer Flucht übereinanderziehen konnten. Papa, der ein paar Tage zuvor uns verlassen mußte, bat Mutti, doch zu fliehen, ehe es zu spät sei, Mutti, wie wir alle, konnte sich aber nicht vorstellen, daß ja die Russen unser friedliches Heim zerstören könnten. Ruhig legten wir uns diese Nacht zum Schlaf nieder, nicht ahnend, was uns der Morgen bringen konnte. Um sechs Uhr wachte Mutti vor Krach auf sie sprang aus dem Bett, lief ins Nebenzimmer und suchte verqebens die drei Offiziere, sie waren verschwunden. Draußen rasten die letzten Soldatenschlitten vom Hof, nur ein zurückgelassener Wagen der Flüchtlinge stand im tiefen Schnee. Schreckliches ahnend, lief Mutti ins Herrenzimmer, wo sie zum Glück noch einen Soldaten am Telefon fand. Er erklärte ihr daß russische Panzer auf der Chaussee durchgebrochen seien, und die deutschen Soldaten versuchten nun, sie mit Panzerfäusten zurückzudrängen. Zwölf Soldaten wären noch zurückgeblieben, um unser Dorf zu verteidigen. Erschreckt lief Mutti in unser Schlafzimmer, um uns zu wecken, doch wir waren schon angezogen und machten uns zur Flucht bereit. Doch wohin fliehen? Es war jetzt zu spät! Der Russe stand vor der Tür. Der Himmel färbte sich blutrot, Stolzenberg brannte lichterloh. Ulla nahm mich bei der Hand, und wir liefen ins Dorf, um zu sehen, was zu tun sei, die Höfe lagen verlassen da, die meisten Bauern waren noch in der Nacht geflohen, sogar der Ortsbauernführer, der versprochen hatte, als Letzter das Dorf zu verlassen. Der Gutshof war leer, außer der alten Berta, die nicht sprechen konnte und uns mit ihren Händen erklärte, daß Schleuseners schon fort seien, die versprochen hatten, uns mitzunehmen. Am Rande des Dorfes saßen die zwölf Soldaten verteilt mit aufgepflanztem Maschinengewehr, sie wurden später in der Sandgrube in der Nähe der Mühle erschossen gefunden. Immer roter wurde der Himmel, die Angst packte uns, und wir liefen zu unserem Haus zurück. Hier war das elektrische Licht ausgegangen, mit Kerzen tappten wir in den Keller, wo wir am sichersten waren. Zwei Arbeiterfamilien hatten sich noch zu uns gefluchtet und hockten mit uns dort unten. Nun fing ein furchtbares Geschieh an über die Häuser sausten die Tiefflieger, und in der Nähe horten wir die Panzereinschläge. Dann erfolgte ein dumpfer Schlag, eine Kanonenkugel war durch die Nachbarscheune geschlagen. Schreckliche Angst schnürte uns die Kehle zu, wir wagten keinen Ton zu sprechen. Dicht aneinandergepreßt hockten wir da, einer hörte des anderen Herz wild klopfen. Unsere liebe Esche, den braunen Langhaardackel, mußte ich fest in meinem Schoß halten, damit sie uns nicht ausrücken konnte. Um elf Uhr mittags am 30. Januar 1945 zogen die ersten russischen Panzer in unser Dorf ein. Es war ein schauerlicher Krach, und wir glaubten uns unserem Ende nah. Eine lähmende Angst packte uns, was hatten wir Grausames über die Russen gehört. Wir versteckten uns in den Kellerecken und hinter den Türen, keiner wagte zu atmen. Esche riß sich von mir los und lief bellend die Treppe hinauf und verschwand im Garten. Plötzlich wurde die alte Kellertür aufgerissen, aber anstatt die grausamen Russengesichter zu sehen, sprangen drei Bauernmäd-chen die Treppe zu uns herunter. Sie machten unserer Qual ein Ende, indem sie uns erklärten, daß die Russen bis jetzt noch niemanden erschossen hätten. Zitternd stiegen wir aus dem Keller. Vor unserem Tor stand ein russischer Wachposten, Erika wäre ihm beinahe um den Hals gefallen, weil er so ruhig dastand und nicht auf uns schoß. Er behauptete in barschem Ton, daß aus unserem Hause geschossen worden sei. Wir beteuerten, daß keine deutschen Soldaten mehr dort wären. Es sah aber auch schlimm in unserem Haus und auf dem Hof aus, die Stuben lagen voll Panzerfäuste, Stahlhelme flogen herum, Gewehre lagen zerstreut. Auf der Dorfstraße ratterten die russischen Panzer und Tanks vorbei. Wieder stießen wir auf einige Bauern, die nicht geflohen waren, weinend fielen wir uns um den Hals, und waren glücklich, daß wir noch lebten. Wir liefen nach Hause zurück, richteten und räumten in unseren Zimmern, klopften die Teppiche im Schnee und machten es in zwei Stuben wieder einigermaßen wohnlich. Wir glaubten, nun könnten wir so weiterleben, doch es kam anders. Als es anfing zu dämmern, wurde uns unheimlich. Russen durchsuchten unsere Zimmer und verboten uns, in der Nacht die Haustüre zu schließen. Den Flüchtlingswagen, der mit Nahrungsmitteln beladen war, versuchten wir noch an diesem Abend abzuladen, als ein Kosake auf einem Pferd in den Hof sprengte an dem Wagen Halt machte und vor Ulla seinen Säbel in den Schnee warf. Ulla sprang bereitwillig hinzu, zog ihn heraus und reichte ihn dem Reiter, der ihn abermals hinwarf, worauf Ulla ihn erstaunt ansah und sich wieder bückte. Dies wiederholte der freche Kosake ein paar Mal, um dann stolz vom Hof zu reiten. Hötkes kamen am Abend mit Käthe und Helmut zu uns und wir kochten zusammen Abendbrot, aßen und legten uns dann mit unseren Kleidern auf die Betten. Bei Kerzenlicht versuchten wir etwas zu schlafen oder dämmerten vor uns hin. Wir befanden uns im Elternschlafzimmer, in die anderen Zimmer wagten wir nicht zu gehen, alles war dunkel, leer und unheimlich. Dann brach eine schreckliche Nacht an, die keiner von uns vergessen wird, die letzte in unserem Hause. Draußen heulte der Sturm, die Fensterläden klapperten, still lagen wir da, Mutti und Frau Hötke wachten an unseren Betten. Um Mitternacht hörten wir die ersten Schritte der Russen. Sie rissen die Haustür auf, schlichen leise den Flur entlang an unserer Tür vorbei in die anderen Räume, wir hörten die Dielen knarren, dann polterte es irgendwo im Haus, da ging ein Fenster und alles war wieder still. So ging es öfter, immer lauter stampften sie durch unser Haus. Nun wurde zum ersten Mal unsere Tür aufgerissen, ein Russe in weißem Pelz stand mitten in unserer Stube, er näherte sich und schrie uns an: „Uhr dawei, Uhr dawei“. Mutti sucht Papas Uhr hervor und gab sie ihm. Frau Hötke die ihre. Er hatte nicht genug und zog Mutti ins dunkle Kinderschlafzimmer, drückte sie dort an die Wand, legte sein Maschinengewehr ihr auf die Brust und befahl ihr, nach mehr Uhren zu suchen. Er stieß sie drüben im Zimmer herum, und wir weinten und flehten, bis er endlich das Haus verließ. Dies war der erste, viele folgten, schrien uns an und quälten uns. Einer war besonders unheimlich. Er kam herein, kletterte an unseren Doppelbetten herauf, schmeichelte und spaßte mit uns, wir bekamen es mit der Angst zu tun und kletterten an der anderen Seite wieder herunter und suchten bei Mutti Schutz. Daraufhin wurde er zornig und verlangte, eine von uns Mädeln solle doch mit ihm in den Keller gehen und Schnaps holen, Mutti versuchte ihn davon abzuhalten und holte eine kleine Kognakflasche aus der Küche, die er, nachdem er vorsichtig gekostet hatte, mit einem Zug austrank. Nun schien er zu unserem Unglück auch noch betrunken zu sein. Er lief zur Tür und verriegelte sie. Was hatte er vor?

Danach setzte er sich zu uns und schrie in befehlendem Ton, Mutti solle ihm sofort ein Mädchen mit in den Keller geben. Mutti flehte, doch er ließ nicht nach, nahm sein Gewehr von der Schulter, machte die Sicherung auf und spielte am Hebel, bleich vor Angst sahen wir zu. Da fiel ich vor ihm auf die Knie, ich weiß nicht war es mein bitterliches Flehen oder ein höherer Befehl? Der Russe nahm sein Gewehr, sprach wirre Worte und verließ das Zimmer. Nun ließ man uns in Ruhe, doch schlafen konnten wir nicht mehr. Als es anfing hell zu werden, merkten wir, daß sich der Himmel rot färbte und es über unserem Haus rauchte. Wir liefen ans andere Ende des Hauses, von dort aus sahen wir die Schäferscheune abbrennen, die voll von Korn und Getreide war.

2. Kapitel

Die Schreckensherrschaft hatte ihren Anfang genommen, ohne Schutz und Hoffnung auf Rettung waren wir den Russen ausgeliefert, die ihren Haß an uns auslassen konnten. Von der übrigen Welt waren wir abgeschnitten, keine Nachricht gelangte mehr zu uns. Wir verließen noch am selben Morgen unser Haus und schlichen unter Gefahren über die Dorfstraße, auf der der russische Nachschub entlangdonnerte, der über die Dörfer geleitet wurde, da die Hauptstraße verstopft war und deutsche Soldaten noch immer vergeblich versuchten, die Russen aufzuhalten. Unverletzt erreichten wir das Gasthaus „Prescher“, in dem sich in einer Stube die Übriggebliebenen des Dorfes zusammendrängten. Eng aneinander saß jeder auf seinem Bündel. Die letzten Männer wurden noch am gleichen Tag erschossen oder nach Rußland geschafft. Wir waren nur noch Frauen und Kinder. Schreckliche Wochen begannen, Tag und Nacht wurden wir mißhandelt. Die übermütigen Feinde hatten ihren Spaß mit uns. Die ersten Tagen waren wir wie gelähmt, aßen und tranken nicht und waren immer auf den Tod gefaßt. Es war eine schaurige Stunde, in der uns mitgeteilt wurde, daß wir erschossen werden sollten. Wir saßen zusammen und beteten. Martha Prestel las aus einer alten Bibel vor, um uns zu beruhigen. Deutsche Gefangene schaufelten große Gräber, doch die Russen überlegten es sich anders und entschlossen sich, uns als ihre Knechte zu gebrauchen. Die jungen Mädchen und Frauen mußten jeden Tag in hohem Schnee auf einem Flugplatz arbeiten, der in der Nähe unseres Dorfes gebaut wurde. Das letzte Getreide und Korn, daß die Russen in den Scheunen fanden, wurde als federnde Unterlage dieses Flugplatzes gebraucht, oder es wurde sinnlos verbrannt. Noch hatten wir etwas zu essen. Manche wollten ihrem Leben ein Ende machen. Die Frauen und Mädel waren krank, die Alten starben. Doch die Jungen gaben den Alten wieder Mut. Ein russischer Arzt, der uns gut gesinnt war, half uns wo er nur konnte, er brachte sich damit selbst in große Gefahren. Nachts wachte er vor unserer Tür, und versuchte die betrunkenen und übermütigen Kameraden aufzuhalten, er kämpfte gegen 20 Mann, bis er blutend am Boden lag. Er war ein guter Freund! Einige Male versuchten wir noch in unser Haus zu schleichen. Doch Schreckliches sahen wir dort. Unsere Möbel flogen zerhackt herum, oder wurden aufgeladen und abtransportiert. Unsere Puppen saßen aufgeschlitzt auf den Zäunen, unsere Kleider hingen in den Sträuchern. Unsere Enten, Hühner und Gänse lagen tot herum. Nur Esche, unser treuer Hund und Frieda unsere Ziege, lebten noch. Esche war nicht aus dem Haus zu bewegen, sie saß unter einem Bett im Fremdenzimmer, ab und zu konnten wir ihr etwas zu-fressen bringen. Unsere Ziege versuchte ich aus ihrem Stall heimlich zu entführen, bevor auch sie getötet wurde. Halb hatte ich schon mit ihr den Hof überquert, da jagten die Russen aus unserem Haus hinter mir her, entrissen sie mir und stießen mich vom Hof. Wir waren in der Gewalt unserer Feinde, doch ließen wir uns nicht unterkriegen, wir wurden hart und gefühllos und unternahmen Dinge, die wir jetzt für unmöglich halten. Kleine Kostbarkeiten konnten wir noch aus unserem Hause retten. Die deutschen Soldaten machten uns Mut, indem sie Flugblätter abwarfen, doch als der Frühling kam wußten wir, daß der Krieg aus war. Drei Wochen lebten wir bei Preschers im Gasthaus. Verzweifelte Wochen. Krank waren wir alle, nachts jammerten und weinten die kleinen Kinder. Eine kleine Petroleumlampe brannte an der Wand, wir schliefen kaum und waren immer auf einen Überfall gefaßt, draußen rasselten die russischen Panzer und Autos unaufhörlich vorbei. Eines Tages wurden wir aus dem Gasthaus getrieben und kamen zu Schwirskes in den Spittel, in eine kleine Küche und eine winzige Stube. Hier ging das grausige Leben weiter, ja es wurde immer schlimmer. Die BDM-Mädels, die auf dem Flugplatz arbeiteten, wurden eines Tages abgefangen und nach Rußland geschafft. Nur Ulla, die an diesem Tage krank war, und die wir versteckt hatten, wurde gerettet. Mutti war an ihrer Stelle zum Arbeiten gegangen und kam allein wieder zurück. Auch hier bei Schwirskes verging keine Nacht ohne Überfall. Die Fenster wurden mit den Gewehrkolben eingeschlagen, die Türen aufgebrochen und die Russen drangen hinein. Die ersten besten, die vor ihren Füßen lagen, war es ein junges Mädchen oder eine Frau, wurde herausgerissen und mißhandelt. Alle drängten sich in die Ecken der Stube, keiner wollte mehr vorne schlafen, so kam es unter uns zu manchen Streitereien. Wir 40 Frauen und Kinder waren eine so seltsame Schar und hielten am Anfang fest zusammen, die Gefahren brachten uns einander näher. Frau Adam war unser Oberhaupt, sie kochte unser Essen und sorgte dafür, daß die Kinder nicht zu sehr verwahrlosten, sie war ein prachtvoller Mensch, ebenso Frau Langer, die uns wie ein Mann beschützte und was sie fand an Essen herbeischleppte, sie war mutig wie ein Soldat und ließ niemanden im Stich. Sie war groß, blond und stark, hatte drei kleine Kinder, trug immer Hosen und nahm es mit jedem Russen auf, daß sogar sie vor ihr Respekt hatten. Mutti, Frau Hötke und die übrigen Frauen halfen tüchtig mit und auch jedes von uns kleinen Mädel hatte seine Aufgabe, wenn wir nicht arbeiten mußten, paßten wir auf die kleinen Kinder auf und halfen beim Essen kochen. Wären wir nicht so eine Gemeinschaft gewesen, wer weiß, was aus uns geworden wäre.

3. Kapitel

Am 15. März mußten wir den Spittel verlassen und kamen zu Schulzens in die Försterei. Am selben Tag kam Ulla auch nicht wieder, sie wurde in ein Lager gebracht und mußte von dort aus auf dem Flugplatz arbeiten. In diesem Jahr wäre sie fast verhungert, sie lebten nur von Wassersuppen und bekamen Typhus. Oben auf dem Boden der Försterei hausten wir nun. Hier verlebten wir sehr schreckliche Wochen. In der Nähe auf dem Stuckert war ein kleiner Flugplatz für Doppeldecker, hier lebten die Offiziere, rundherum lag der Wald, der unheimliches Gesindel barg. Keine Nacht konnten wir hier schlafen. Wo sich auch die Mädels versteckten, sie wurden immer gefunden. Sie saßen in den Balken, gruben sich Verstecke im Wald, doch es war alles vergebens, sie wurden vergewaltigt, angeschossen und geschlagen. Mongolen, Kosaken, Chinesen und Russen, alle Rassen fielen über uns her. Von den Mongolen mit ihrer gelben Haut, den dicken Lippen und verschwommenen Augen, schwarzen Haaren und platten Nasen hatte ich besondere Angst. Nachts weckten uns auch deutsche Soldaten und flehten uns um Hilfe an. Wir gaben ihnen zu essen und Zivilkleidung, doch konnten wir sie nicht verstecken. Tote Soldaten fanden wir und begruben sie, oft waren sie schon ganz unkenntlich und ihre Erkennungsmarken waren verfault. Manchmal wurden noch Flieger abgeschossen, brennend stürzten sie in die Felder. Ob es Dummheit oder Absicht war, es wurde auch ein amerikanisches Flugzeug getroffen, wobei einige höhere amerikanische Offiziere ums Leben kamen. Schreckliche Zustände herrschten. Das Geld flog auf der Straße herum, es war wertlos. Wir bekamen nichts zu essen und unser Vorrat neigte sich zu Ende. Wir kleinen Mädchen wurden oft mit Lastautos zur Arbeit geholt, manchmal mußten wir in unserem eigenen Haus putzen und aufräumen. Es war zu der Zeit dort ein russisches Lazarett eingerichtet worden. Ab und zu wurden wir in die Nachbardörfer gefahren, um dort zu arbeiten. Soviel Schreckliches auch passierte, so geschah einmal etwas sehr ulkiges. An einem Nachmittag lief ein betrunkener Offizier auf unseren Hof, in einer Hand eine Pistole, mit der er in der Luft herumfuhr, er rannte durch alle Stuben, trat gegen alles, was ihm in den Weg kam, Eimer, Geschirr, Spiegel, Kinderwagen. Frauen und Kinder flohen aus Türen und Fenstern, bis das Haus und der Hof leer waren. Nur Frau Adam blieb mitten auf dem Hofe an ihrem Kochkessel stehen und rührte sich nicht. Ich stand hinter der Scheune und konnte sie beobachten. Der Russe wurde wütend als er die Frau erblickte und warf mit Steinen und Holzstücken. Als er dann ihr den Rücken zudrehte, lief Frau Adam ans Tor und rief in befehlendem Ton etwas auf russisch, worauf der Russe zusammenschrak und schnurstracks über die Felder entfloh. Von anderen Russen erfuhren wir dann, daß seine Pistole nicht geladen war und wir lachten über unsere Furcht, doch in der Nacht wurde es wieder Ernst. Erika arbeitete zu dieser Zeit in einer russischen Wäscherei mit einigen anderen Frauen. Nachts lag sie unter mir, um sich vor den Russen zu verstecken, zitternd lag ich über ihr, wenn die Russen suchend auf mir herumtraten, und ich mich nicht von meinem Platz bewegte. Lange sollten wir auch nicht bei Schulzens leben. Eines Vormittags erhielten wir den Befehl, in einigen Stunden das Gehöft zu verlassen. Bald standen wir alle mit unseren Habseligkeiten auf dem Waldweg und niemand wußte wohin. Auf den Vorschlag des alten Herrn Springstube, einer unserer Förster, Unterschlupf in seiner Försterei zu suchen, die halb angebrannt war und einsam im Walde lag, wurde stumm genickt. Wir nahmen was wir tragen konnten und schleppten los, doch es wurde ein saurer Weg. Ein russischer und polnischer Reitertrupp fiel über uns her und plünderte uns aus. Als wir endlich die verwüstete Försterei erreichten, wußten wir, daß wir es hier nicht lange aushalten könnten. Ganz erschöpft brachen wir zusammen. Aller Hoffnung beraubt saßen wir auf dem Hof mit unseren Bündeln. Plötzlich brauste ein großes russisches Lastauto auf den Hof, in dem zwei Russen mit Gerhard Rosin saßen. Gerhard war einer unserer wilden Dorfjungen, der sich gleich mit den Russen angefreundet hatte und für sie arbeitete, doch er hatte uns nicht vergessen. Sie brachten uns alle zur Försterei Pren, die auf der anderen Seite des Waldes lag, nicht weit vom Dorfe entfernt. Einige Bauern und Arbeiter, die zurückgekommen waren, wohnten dort im Wohnhaus dicht zusammengedrängt. Wir 40 kamen auf den Stallboden und hier waren wir endlich sicher. Es führte nur eine kleine Treppe zu diesem Boden, die nicht leicht zu finden war. Am Ende dieser Treppe befand sich eine Klappe, die jeden Abend, wenn wir alle sicheroben waren, verriegelt wurde. Endlich konnten wir jede Nacht ungestört schlafen, wenn uns nicht das Geschrei der Mädchen und Frauen aus dem Wohnhaus aufschreckte. Wir lebten wie Zigeuner. Unten hinter der Scheune hatten wir unsere große Kochstelle, auf ein paar Backsteinen standen zwei große Kessel, unter denen das Feuer immer lustig prasselte. Die jungen Buben, wie unser Peter, mußten für Holz sorgen. Morgens früh um sieben wurden die meisten von uns zur Arbeit geholt. Es war Frühling und die Russen meinten, einige Felder sollten bestellt werden, so fingen wir an, Kartoffeln zu setzen, was ich noch nie in meinem Leben getan hatte. Am Ende des Tages bekamen wir dafür ein Stück Brot, daß wir mitbrachten und Frau Adam verteilte es unter alle. Oder wir pflückten Sauerampfer, was die Russen schrecklich gerne aßen. Ein alter Russe holte uns zu dieser Arbeit ab, er hatte immer eine lange Peitsche, vor der wir uns ein bisserl fürchteten, doch gebraucht hat er sie nie, er war ein sehr gutmütiger alter Mann, der uns ab und zu mehr Brot zusteckte, als wir bekommen sollten. Allmählich hatten wir uns an das seltsame Leben gewöhnt und machten das Beste daraus. Jetzt bekam jeder von den Russen ein Pfund Mehl pro Woche, woraus wir Brot backen konnten, aber das war nur wenig und unsere Vorräte waren zu Ende. Frau Adam war verzweifelt und wußte nicht mehr, was sie uns vorsetzen sollte. Wir versuchten noch ein paar Mal, in unseren Gärten irgend etwas Eßbares zu erwischen. Hier beobachteten wir die Russen, die unreife Stachelbeeren, Johannisbeeren und Erdbeeren von den Sträuchern aßen und sich dann vor Bauchschmerzen im Grase wälzten. Auf solchen Wegen begleitete uns Esche, die schon lange bei uns war. Oft wurde sie von den Soldaten mitgeschleppt, doch kam sie immer wieder zurück. Einmal sprang sie in hohem Bogen von einem fahrenden Lastauto. Die Abende waren seltsam, wenn wir um unsere Kochstelle saßen und unser Abendbrot löffelten. Langsam wurde es dunkel. Ein paar Frauen erzählten, was sie über die Nachbardörfer gehört hatten, über die Bauern, die aus unserem Dorfe geflüchtet waren. Wer umgekommen war und was nun aus uns werden sollte. Die meisten schwiegen und gingen stumm zu Bett. Manchmal, wenn wir dann in unserer Ecke im Stroh lagen, dicht aneinander gekuschelt, fingen wir Mädel an zu singen, die schönen Abendlieder, und die anderen stimmten mit ein. Doch fing es bald darauf in allen Ecken an zu schluchzten und auch wir schliefen weinend ein.

4. Kapitel

Dann kam der Tag, an dem Frau Adam erklärte, daß wir nichts mehr zu essen hätten und jeder müsse von nun an für sich und seine Kinder selber sorgen und sehen wo er was zu essen findet. So schlug jeder seine eigene Kochstelle auf. Ulla, die mithalf, die Kühe auf den Koppeln zu versorgen und zu hüten, die von den Bauern zurückgelassen waren, brachte jeden Abend Milch mit. Ab und zu etwas Käse und etwas Butter und Erika, die die verlausten Hemden der Russen waschen mußte, ab und zu etwas zu essen. Ich knotete aus Schnur, die wir gefunden hatten, Taschen, die ich versuchte gegen etwas Eßbares umzutauschen. Mit dem Mehl, das wir bekamen backte Mutti Brot, und aus weißen Rüben, die wir auf den Feldern fanden, kochten wir Sirup, der zwar nicht so gut schmeckte wie echter Sirup, den man aber essen konnte und mit dem Mutti kleine Kuchen backte. Das Leben ging weiter. Zwei Frauen bekamen ihre Babys, das eine starb, ebenfalls ein kleines Mädchen von drei Jahren, bei dessen Beerdigung Mutti die Traueransprache hielt. An einem Sonntagmorgen machte Mutti sich mit mir auf den Weg nach Stolzenberg, wo ein zurückgebliebener Pfarrer, ein Bekannter meiner Eltern, zum ersten Mal wieder eine Predigt hielt. Es war ein Erlebnis für uns, auch sahen wir einige Bekannte aus Stolzenberg wieder. Ein paar Mal machten wir uns auf und liefen zu Fuß nach Landsberg, um Muttel und Opa Dowidat, unseren Großeltern etwas zu essen zu bringen, die nahe am Verhungern waren. Das war nicht ungefährlich, doch kamen wir immer heil zurück.

5. Kapitel

Gerhard Rosin war ein gutmütiger, aber auch gefährlicher Bursche von ungefähr 18 Jahren. Er machte viele Dummheiten. An einem Nachmittag schlug er einem kleinen Hund den Kopf ab, wir waren entsetzt und sagten ihm, daß dies sich rächen würde. Doch daß die Rache so grausam sein würde, hätten wir nicht gedacht. Es war einige Tage später, daß ein Reiter auf den Hof der Försterei sprengte, vom Sattel sprang und hinter die Scheune an unsere Kochstelle kam. Es war ein Mongole. Er hatte blutige Hände und befahl uns, ihm eine Schüssel mit Wasser zu reichen, um sich die Hände zu waschen. Wir hatten ein unheimliches Gefühl, irgend etwas war geschehen. Am Abend wurde Gerhard vermißt und das Gerücht ging herum, man hätte ihn ermordet. Viele machten sich auf, um ihn zu suchen. Wir durchstreiften den Wald und Felder. Ein paar kleine Buben und ich waren die Ersten, die ihn fanden. Er lag in einem Kornfeld, er war restlos entstellt und blutete aus mehreren Stichwunden. Seine kleinen Geschwister, die unsere Kleider und Schuhe trugen, die sie in unserem Haus gefunden hatten, begruben ihn. Polen und Russen konnten sich nur schlecht vertragen. Immer wieder kam es zu Streitereien zwischen ihnen. Nachts beschossen sie sich im Wald. Was uns die Polen fortnahmen, brachten die Russen wieder zurück, um es selbst in der darauffolgenden Nacht zu rauben. Einige Bauern und Arbeiter, meistens Alte und Kranke, die geflohen waren, kamen durch den Wald zu uns zurück. Einige waren damals im Schnee umgekommen. An einem Abend näherte sich ein Mann in zerlumpten Kleidern, auf einen Krückstock gestützt, der Försterei. Es war der Gutsherr unseres Dorfes und ein Bekannter unserer Familie. Als die Arbeiter und deren Frauen ihren Herrn, der immer stolz auf sie herabgeblickt hatte, so sahen, fingen sie an zu weinen, umarmten ihn und nahmen ihn freundlich auf. Er hatte wie sie alles was er besaß verloren. Man saß eng beisammen und erzählte, was dem einzelnen zugestoßen war. Noch nie war man so gut zueinander gewesen. Ja, es waren seltsame Zeiten. Gott war bei uns und bewahrte uns vor schrecklichen Dingen, die anderen widerfuhren. Keiner unserer Familie wurde in dieser Zeit schwer krank, starb oder wurde getötet. Wir fanden immer noch etwas zum Essen. Es war jetzt Juni und das erste Obst war reif Kartoffeln waren reichlich vorhanden. Später gingen wir in den Wald um Erd- und Blaubeeren zu suchen von denen Mutti Blaubeerklöße machte. Doch was sollte aus uns werden? Wir konnten nicht immer so weiter hausen, in den Scheunen schlafen, tagsüber für die Russen und Polen arbeiten und nichts Richtiges zu essen bekommen. Was sollte im Winter werden? Dann hörten wir, daß alle Deutschen das Land hinter der Oder verlassen müßten, um es für die Polen frei zu machen, die es verwalten sollten, oder wir sollten Polen werden und weiter für sie arbeiten. Das würde uns freigestellt werden. Noch lebten wir in der Nähe unseres Dorfes und konnten ab und zu an unserem Garten vorbeigehen und von weitem unser großes Haus erblicken, wo wir eine so schöne Kindheit verlebt hatten. Wir waren noch in der Heimat, an der wir alle schrecklich hingen, obwohl es jetzt schwer war, in ihr zu leben. Sollten wir sie wirklich bald ganz verlassen müssen? Denn Polen wollten wir auf keinen Fall werden, lieber in die Ungewißheit ziehen.

II. Teil

DIE VERTREIBUNG AUS DER HEIMAT

1. Kapitel

Der 5. Juli war einer schöner warmer Sommertag und Mutti hatte uns Mädel Margret, Hanki und mich in den Wald zum Blaubeerenpflücken geschickt. Im Wald, der unheimlich groß und endlos ist, war es ruhig und wunderschön. Hier konnte man all das Schreckliche, was über uns gekommen war, für eine Weile vergessen. Am Spätnachmittag packte uns eine seltsame Unruhe und wir liefen mit unseren Blaubeeren die Waldwege zur Försterei zurück. Als wir auf den Hof kamen, war alles in großem Aufruhr. Überall standen Handwagen und Schubkarren herum, die die Leute in großer Eile mit ihren letzten Habseligkeiten vollstopften. Die ersten Leute verließen mit ihren Wagen die Försterei und zogen dem Dorfe zu. Die Polen hatten den Befehl gegeben, die Försterei in ein paar Stunden zu räumen. Sollten wir noch morgen früh in der Gegend zu finden sein, würde man uns bis aufs Letzte ausplündern. Doch die Russen setzten sich für uns ein und erlaubten uns, noch diese eine Nacht im Dorfe zu übernachten. Jungens hatten uns einige Tage vorher einen Wagen gebaut von dicken Brettern, die wir gefunden hatten. Er war ungefähr einen Meter breit und einen halben Meter lang mit zwei großen Wagenrädern, vorne eine dicke Deichsel. Ebenfalls hatten wir einen ziemlich zerbrechlichen kleinen Handwagen von einem der Arbeiter bekommen. Diesen Wagen bepackten wir mit unserer übrigen Habe und den Nahrungsmitteln, die wir noch hatten. Mutti hatte zum Glück einen Tag vorher etwas Brot und Sirupkuchen gebacken. Als die Letzten zogen wir dem Dorfe zu, es war bereits dunkel, als wir den Gutshof erreichten, in dessen einer Scheune wir übernachten sollten, zogen die Wagen hinein und ließen uns zu den anderen ins Stroh nieder, um in einen unruhigen Schlaf zu fallen. Ulla war zu der Zeit 16 Jahre, Erika 15, ich 13, Margret 12, Hanki 10 und Peter 5 Jahre alt, der immer nahe an Mutti gekuschelt schlief. Er war damals ein kleiner Ritter, der Mutti in allen Gefahren versuchte zu beschützen. Am nächsten Morgen um sechs oder sieben wachten wir auf, die anderen machten bereits ihren Wagen fertig. Wir gingen hinaus und wuschen uns unter einer Pumpe mit frischem Wasser, das uns wieder in die trübe Wirklichkeit zurückrief. Es war diesig und kühl draußen. Vor dem großen Tor des Gutshofes stellten sich die Leute mit ihren kleinen Handwagen und Schubkarren auf. Wir waren ungefähr 80 - 90 Personen. Langsam setzte sich das Ganze in Bewegung. Margret und ich zogen den kleinen Wagen und Hanki schob. Der größere und schwerere Wagen wurde von Ulla und Erika gezogen und Mutti schob hinten. Wir hatten uns an beiden Wagen aus Stricken ein Geschirr gemacht, wir liefen vorne in einer Schlinge, die am Wagen befestigt war, in der Mitte lag die Deichsel, die wir mit einer Hand festhielten. Unser Zug zog schweigend die Dorfstraße hinauf, entlang an den verlassenen Bauernhöfen und dann an unserer alten schönen Kirche vorbei. Es fing leise an zu regnen, es setzte stärker ein, als wir unser Dorf verließen, einsam blieb es im Regen zurück. Wir blickten uns noch ein paar Mal um, wir sollten es nie wiedersehen, unsere Tränen vermischten sich mit dem Regen, der uns die Backen hinunterlief. Vor unserem kleinen Treck fuhr ein russischer Jeep mit einer Russin und einem Offizier. Sie wollten uns zum Schutz 8 Kilometer begleiten, bis nach Landsberg, da die Russen erfahren hatten, daß uns die Polen an einer Wegkreuzung überfallen wollten, um uns unseren letzten Besitz zu nehmen. Hinter diesem russischen Auto schloß sich ein Leiterwagen an, mit dem einzigen Pferd, das unsere Bauern noch besaßen, auf dem die alten und kranken Leute saßen und die kleinen Kinder bis zu fünf Jahren, Peter befand sich unter ihnen. Hinter diesem Leiterwagen folgten die kleinen Handwagen. Herr Filenius, der frühere Leiter unserer Fabrik, leitete den Zug. Mühsam holperten die Wagen über das Pflaster. Als wir die (große) Landstraße hinter uns hatten und die große Chaussee erreichten, waren wir bereits alle vom Regen durchweicht. Einer jungen Frau vor uns schlug der Wagen um, als wir auf die Straße bogen und ihr kleines Baby fiel schreiend kopfüber in eine große Wasserlache, aus der es Mutti schmutzig und naß herausfischte. Weinend zog die Frau mit ihrem Kinde weiter. Als wir an der großen Anlage der l.G.-Farben vorbeizogen, in der zu der Zeit viele deutsche Gefangene untergebracht waren, schien die Sonne und unsere nassen Kleider wurden wieder trocken. Einige Soldaten hinter dem Stacheldraht winkten und riefen uns Grüße an ihre Familien zu, die viele nicht wiedersehen sollten. Seltsam war es uns zu Mute, als wir in Landsberg einzogen, die Stadt, die wir so gut kannten, und die jetzt so verlassen schien. Den Landsbergern war es noch schlechter ergangen, sie waren einige Tage vorher erbarmungslos aus ihren Häusern getrieben worden, die meisten alles zurücklassend. In der Mitte der Stadt kam der Treck zum Stillstand. Ganz vorne war irgend etwas passiert, man hörte Rufe und Schreie, und schnell verbreitete sich die Kunde, daß Polen sich des Leiterwagens mit dem Pferd daran bemächtigt hatten und mit den kleinen Kindern und alten Leuten auf und davongefahren wären. Alles schien in Aufruhr und die Leute liefen durch die Stadt. Nach einer Weile fanden wir die Kinder wieder, die Polen hatten sie laufen lassen und sie irrten in der Stadt herum, die Größeren trugen sie und schleppten die Kleinen. Wir waren glücklich, als wir Peter wieder hatten. Die Kinder wurden auf den einzelnen kleinen Wägelchen untergebracht und wir setzten uns wieder in Bewegung, die alten Leute humpelten und schleppten sich hinter den Wagen her. Als wir die Stadt verließen, hörten wir hinter uns Rufe und eine junge Dame eilte auf uns zu, sie war außer Atem und fiel uns um den Hals. Es war Frl. Trenne, eine gute Bekannte von uns, sie mußte noch bei den Polen bleiben und erst Jahre später verließ sie die Heimat und kam zu ihren Verwandten in den Westen. Traurig nahmen wir Abschied von einander und zogen aus Landsberg hinaus. Wir waren auf dem Wege, von dem wir nicht wußten, wohin er uns führen würde.

2. Kapitel

Die Sonne stand hoch am Himmel und die Handwagen und Karren rasselten auf der Landstraße entlang, jeder versuchte Schritt zu halten. Es wurde warm und wir zogen unsere Mäntel und Jacken aus. Peter, der müde wurde, setzten wir auf unseren Wagen. Wir zogen durch die Vororte von Landsberg, die verlassen und verwüstet waren, machten Mittagspause am Wegrand, liefen in die kleinen Gärten und pflückten uns das reife Obst von Sträuchern und Bäumen. Dann ging es weiter, unsere Heimat immer mehr hinter uns lassend. Auf der Straße eines Dorfes, durch das wir zogen, lag eine Frau, die der Tod auf ihrem schweren Weg überrascht hatte. Sie lag ausgestreckt mit gefalteten Händen, wie in einem Sarge, ihr bleiches Antlitz und ihre langen grauen Haare, die sie umrahmten, ließ uns erschauern. Wir machten einen großen Bogen um sie herum. Wer mag sie gewesen sein ? Es wurde dunkel und an ein paar Gehöften, die am Wegrand lagen, suchten wir Halt. Sie waren von ihren Bewohnern schon lange verlassen worden. Wir zogen mit ein paar anderen Leuten auf ein kleines Haus zu, dessen Tür zugenagelt war. Als wir sie aufbrachen, gähnte uns von drinnen Dunkelheit und Unheimlichkeit entgegen und wir verspürten keine Lust, hineinzugehen. In dem kleinen Stall, der gegenüber lag, saß ein alter Mann am Boden, der wirre Worte redete. Wir schoben unsere Wagen hinein und Frau Welke mit ihrer Tochter blieb die Nacht über dort. Wir liefen ins nächste Haus, das eine große Stube hatte mit ein paar Betten, auf deren Sprungrahmen wir uns erschöpft niederließen, uns mit unseren Mänteln zudeckten und einschliefen. In der Nacht wurden wir ein paar Mal von Geräuschen auf der Landstraße geweckt, sonst aber störte uns niemand. Früh am Morgen wachten wir auf, erst gar nicht wissend, wo wir uns befanden, wuschen uns draußen unter einer Pumpe und zogen dann mit unseren Wagen auf die Straße, wo sich unser Treck wieder versammelte. Es war noch nicht richtig hell, der Nebel lag auf den Feldern, die verwahrlost auf beiden Seiten der Straße lagen. Stumm und verlassen zogen wir weiter. Einige Leute weinten und fluchten, sie waren in der Nacht, als wir fest schliefen, von ein paar Polen ausgeplündert worden. Noch hatten wir einige Sachen, doch wie lange würde man sie uns lassen? Durch alle Dörfer die wir zogen, begegnete uns kein Deutscher, alle hatten schon vor uns die Heimat verlassen, öde lagen die Gehöfte da, von den Durchziehenden ausgeplündert. Manchmal fanden wir noch etwas zu essen in den Küchenschränken und Speisekammern, die einst reich gefüllt waren. Mit etwas Brot und Sirup, Kartoffeln von den Feldern und Obst von den Bäumen stillten wir unseren Hunger. Wir hatten einen kleinen Kochtopf, den wir mitgenommen hatten und in dem wir die Kartoffeln und Wassersuppen kochten. Mutti erlaubte nicht, daß einer von uns Wasser trank und bewahrte uns so vor vielen schrecklichen Krankheiten. Pfefferminztee war in allen Gärten zu finden, aus dem wir uns unser einziges Getränk machten, das uns auf unserem ganzen Wege begleitete. Wir liefen am Tag 30 bis 40 Kilometer. Wir kamen nicht sehr schnell voran, weil viele Frauen kleine Kinder hatten, die nebenherlaufen mußten. Dann hatten einige ihre Wägen zu schwer beladen und mußten nach und nach ihre Habe am Straßenrand liegen lassen.

3. Kapitel

Es dunkelte schon, als wir am zweiten Abend auf einen großen verlassenen Bauernhof zogen, auf dem wir diese Nacht übernachten wollten. Vorne lag das Wohnhaus, rechts und links die Ställe und hinten eine große Scheune, in die wir unsere Wagen schoben. Mitten auf dem Hof machten wir unser Feuer und kochten Abendbrot. Es gab Pellkartoffeln, die wir von den Feldern geholt hatten, mit etwas Salz. Wir hockten hungrig um unser Feuer. Ein alter Mann mit einem Koffer gesellte sich zu uns, der uns seltsame Dinge über die Russen und Polen erzählte. Ein Teil der Leute legte sich im Wohnhaus zum Schlafe nieder, der Rest und wir verkrochen uns im Stroh in der Scheune, einige schliefen unten bei den Wagen, wie Mutti, Margret, Hanki und Peter. Ulla, Erika, ich und noch andere Frauen und Mädchen oben auf den Boden, wo wir eng aneinandergekuschelt schliefen. Mitten in der Nacht wurden wir von einem seltsamen Krach draußen geweckt und lauschten erschreckt. Rufe und Schreie drangen an unser Ohr, dann hörte man eine Männerstimme laut um Hilfe schreien. Zitternd hielt ich mich an Ulla fest, unheimlich klang diese Stimme in der Nacht. Die Leute im Wohnhaus wurden überfallen. Bald darauf wurde die Scheunentür aufgerissen und man hörte Polen miteinander reden, die sich an den Wagen zu schaffen machten. Die Leute unten gaben keinen Laut von sich, so merkten die Polen nicht, daß wir hier waren und verließen nach einer Weile wieder die Scheune und wir atmeten erleichtert auf. Lange konnte ich nicht einschlafen, ich mußte immer wieder an die Stimme denken, die um Hilfe rief, wo doch niemand helfen konnte, außer Gott. Als wir am nächsten Morgen aus dem Stroh krochen, und nach unten stiegen, herrschte allgemeines Durcheinander. Die Polen hatten vieles von den Sachen mitgenommen, auch Mutti erzählte uns bestürzt, daß ihre Sachen und dazu unsere ganzen Fotografien fehlten, was wir am meisten beklagten, da wir nun auch kein Andenken mehr an unsere Heimat hatten. Traurig machten wir uns zum Weitermarsch fertig. Es war ein wunderschöner Morgen, die Sonne schien, und als wir auf der Landstraße dahinzogen, begleiteten uns die ersten Vögel. Wir zogen durch dichten Wald und für einen Moment fühlten wir uns frei und glücklich. Doch als wir an eine Kreuzung kamen, verging uns dieses Gefühl. Hinter einem kleinen Holzhäuschen saß sterbend eine alte Frau, ihre Hände und ihr Gesicht waren bereits vom nahen Tode blau. Wir meinten sie nicke uns zu. Keiner wagte den Treck zu verlassen und zu ihr zu gehen, um sie im Sterben nicht alleine zu lassen. Die Furcht, daß wir zurückbleiben könnten, hielt uns zurück. Stumm zogen wir an ihr vorbei. Wir näherten uns mehr und mehr Küstrin, die Gegend veränderte sich und verwandelte sich in wüstes Kampfgebiet. Die Wälder z.T. niedergewalzt, die Felder verwüstet und zerfahren, die Dörfer niedergebrannt. In den Straßengräben lag der Hausrat, den die Flüchtlinge dort liegen gelassen hatten. Umgekippte Kinderwagen, Federbetten und verfaulte Möbel aller Art. Herr Filenius, der bisher den Treck geleitet hatte, bekam Angst. Er ließ die Wagen halten und gab den Befehl, daß jeder jetzt für sich selbst zu sorgen hätte und zusehen sollte, wie er die Oder erreichte. Man meinte, wenn wir die Oder hinter uns hätten, wären wir in Sicherheit. Es entstand eine allgemeine Panik, jeder versuchte so schnell wie möglich, voran zu kommen. Die Alten blieben zurück, junge Frauen brachen weinend zusammen. Wir versuchten uns nicht davon beeinflussen zu lassen und liefen im selben Tempo wie zuvor. Mutti versuchte auch die anderen davon zu überzeugen, daß wir so nicht weiterkämen. Allmählich beruhigten sich die Leute, und der Treck bewegte sich wieder gleichmäßig auf der Landstraße dahin. In der Mittagspause holten uns die Zurückgebliebenen wieder ein und wir waren wieder alle beieinander. Am Spätnachmittag erblickten wir die ersten Überreste von Küstrin. Diese Stadt war von den Deutschen und Russen total vernichtet worden. Es war ein schrecklicher Anblick. Rechts und links an der Straße und auf den Feldern lagen ausgebrannte Geschütze. Auf der einen Seite an einem zerrissenen Baum lag ein Leiterwagen, an dem einige Leichen hingen, wie Gespenster hoben sie sich gegen den Abendhimmel ab. Wir richteten unseren Blick auf den Weg und versuchten nicht die Bilder zu sehen, die uns umgaben. Es war schon dunkel, als wir durch die Trümmer der Stadt zogen. Auf einem großen Platz machten wir Halt und ein paar polnische Soldaten kamen uns entgegen. Wir baten sie, uns den Weg zur Oder zu zeigen, doch sie teilten uns mit, daß wir hier nicht über die Oder gelassen würden. Den restlichen Schmuck sammelten wir, um damit die Polen zu bestechen, doch es nutzte nichts. Man brachte uns zum früheren Marktplatz, wo wir bis zum Morgen warten sollten. Wir machten kleine Feuer mit dem Holz, das wir in den Trümmern fanden und aßen unser kärgliches Abendbrot: Wassersuppe mit Mehlklößen mit Süßstoff gesüßt, dazu eine Scheibe Brot. Ein paar polnische Soldaten lungerten herum, und die Mädchenköpfe verschwanden wieder in großen Kopftüchern. Auf unseren Decken, die wir auf den Steinen ausgebreitet hatten, fielen wir in einen unruhigen Schlaf, der nicht lange dauerte. Mitten in der Nacht wurden wir von einem seltsamen Gejage geweckt, das einige Soldaten verursachten, die hinter ein paar unserer Dorfjungen her waren, welche sich hinter den Wagen und in den Trümmern zu verstecken suchten. Einige wurden dann gewaltsam mitgeschleppt, und noch lange konnte man das Weinen der betroffenen Mütter hören.

4. Kapitel

Früh am Morgen zogen wir aus Küstrin heraus, da man uns hier nicht über den Fluß ließ. Wir wollten es ein paar Kilometer weiter an der nächsten Brücke versuchen. So zogen wir an der Oder entlang, in der Hoffnung, sie bald überqueren zu können. Nach einer Weile merkten wir, daß jemand versuchte, uns einzuholen, und außer Atem erreichten zwei von den entführten Dorfjungen unseren Treck, die den Polen davongelaufen waren und glücklich schlossen die Mütter sie in die Arme. Um die Mittagszeit erreichten wir das Dorf ...... hier wurde unser Treck plötzlich gestoppt. Ein Trupp polnischer Soldaten holten alle jungen Mädchen und Frauen, die Arbeit leisten konnten, aus dem Zug heraus, darunter auch Mutti, Ulla und Erika. Die Alten, Kranken und kleinen Kinder sollten weiterziehen, uns, Margret, Hanki, Peter und mich überfiel eine schreckliche Angst. Ohne lange zu zögern, verließen auch wir den Zug und versuchten mit unserem Wagen die Ausgesonderten zu erreichen, die bereits zum Marsch in entgegengesetzter Richtung angetrieben wurden. Als einige Soldaten versuchten, uns wieder zurückzuscheuchen, fingen wir an zu jammern und zu schreien und Peter hielt sich weinend an Mutti fest. Wir ließen nicht nach, so daß die Polen es aufgaben, und uns zusammen ließen. Mühsam zogen wir in der Mittagszeit durch den Sand der Landstraße gen Osten. Wir konnten kaum mit den polnischen Soldaten rechts und links Schritt halten, wo wollte man uns hinbringen? Nach einigen Stunden Marsch gelangten wir zu dem Dörfchen Sputlow, das von seinen Einwohnern verlassen in der Sonne lag und von einem kleinen polnischen Trupp belegt war. Vor dem großen Dorfschulhaus mußten wir halten. Ein paar Offiziere kamen heraus, musterten uns und einer von ihnen schrieb unsere Namen auf. Als er bei unserem ankam, blickte der Nebenstehende auf und begrüßte uns freundlich. Wir sahen uns erstaunt an, denn scheinbar kannte er unseren Namen. Er ließ uns ein nettes kleines Häuschen anweisen, in dem wir leben sollten. Dann sahen wir nichts mehr von ihm. Das Haus hatte eine große Küche, ein kleines Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer. Der Keller war mit Unrat gefüllt, die Zimmer schmutzig und ohne Möbel. Doch aus den unbewohnten Häusern schleppten wir zusammen, was wir brauchten. Wir schrubbten und putzten unser Häuschen von oben bis unten und richteten uns so gut wie möglich ein. In der Küche, in deren großem Herd schon das Feuer lustig prasselte, war es recht behaglich. Mutti fühlte sich wieder als Hausfrau in ihrem Element und kochte das Abendbrot, Wassersuppe und Pellkartoffeln, das wir am großen Küchentisch in seltsamer Stimmung einnahmen. Wir tranken unseren Tee sogar in schönen Sammeltassen, die wir auf einem Boden gefunden hatten. Wem mögen sie wohl gehört haben? Müde sanken wir an diesem Abend auf die Betten, auf deren Sprungrahmen wir unsere Decken gebreitet hatten, es war wohl etwas hart, doch schliefen wir bald ein. Voller Angst wachten wir in der Nacht auf, wir hörten leise Schritte im Zimmer und vor dem Fenster ein paar Stimmen, dann leuchtete mir etwas ins Gesicht, und eine Gestalt mit einer Taschenlampe stand vor unseren Betten, die dann wieder zur Tür hinausschlich. Laut klopften unsere Herzen, und wir wagten nicht zu sprechen. Was wollte man von uns? Am Morgen schien nichts gewesen zu sein, es war wunderschönes Sommerwetter und die Vögel sangen. Tagsüber arbeiteten wir für die Polen. Ulla und Erika mußten polnische Offizieren den Haushalt führen und wir Kleinen pflückten Obst für die Soldaten und halfen auf den Feldern, wo einige der anderen Frauen arbeiteten. Mutti sorgte für das Essen und pflegte Peter, der schwerkrank in dem kleinen Wohnzimmer auf dem Sofa lag, wahrscheinlich mit Typhus. Wir hatten große Sorge um ihn. Wir bekamen Fleisch, Brot und etwas Milch von den paar Kühen, die sich noch im Dorf befanden. Die Nächte waren schrecklich, nie legten wir uns ohne Angst auf unser Lager. Die Türen durften nicht verschlossen werden. Wir waren den Soldaten ausgeliefert, die nachts ihr Unwesen trieben. Sie schlichen durch die Stuben und beleuchteten unsere Gesichter. Fast jede Nacht wurden Mutti, Ulla und Erika (Mutti ging freiwillig mit, um ihre jungen Töchter zu beschützen) zum „Kartoffelschälen“ geholt, wir Zurückgebliebenen warteten mit klopfendem Herzen auf ihre Rückkehr.

5. Kapitel

So vergingen fünf Tage. Es war gerade ein Sonntag. Mutti machte unseren Sonntagsbraten zurecht, ein Stück Pferdefleisch, auf dem sich schon „Einwohner“ getummelt hatten. Heute brauchte keiner zu arbeiten, wir saßen am Küchentisch und warteten hungrig auf das Mahl. Plötzlich sahen wir durchs Küchenfenster einen Reiter vor unserem Haus vom Pferd springen. Er trat in die Küche und Mutti erhielt von ihm einen schriftlichen Bescheid, daß wir am nächsten Tag ganz in der Früh zum Abholen bereit sein sollen, man wolle uns über die Oder bringen. Wir hatten die Ahnung, daß uns der freundliche polnische Offizier helfen wollte, obwohl wir ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen hatten. Sehr früh am nächsten Morgen, es war noch nicht hell, holte uns ein alter Soldat ab, und wir verließen mit unsren wenigen Habseligkeiten das Dorf, nur den großen Wagen hatten wir beladen, den kleinen ließen wir um Hof zurück. Der alte Pole steckte uns heimlich ein Brot zu, nachdem er uns den Weg gezeigt und sich verabschiedet hatte. Es sollte uns gute Dienste leisten. Mühsam schoben wir unseren Wagen durch den Sand des Feldweges, auf dem Peter fiebernd lag, er nahm nur

Wasser oder Tee zu sich. Einmal sahen wir einen Zug in der Ferne gen Osten fahren. Der Weg wurde besser, er führte durch ein verlassenes Dorf. Als wir es gerade hinter uns hatten, rannten zwei Burschen vom Felde auf uns zu, warfen unsere Sachen aus dem Wagen und durchwühlten alles. Wir protestierten, doch waren wir machtlos. Sie nahmen uns Streichhölzer und Papas Lederjacke, die wir ganz unten im Wagen versteckt hatten fort und ließen uns dann weiter. Wir erreichten eine Kreuzung und sahen einen polnischen Soldaten hinter uns herkommen, der auf einem Fahrrad unsicher daher-sauste. Wir erkannten ihn als einen aus dem Dorfe Sputlow, für den eine junge Frau mit ihren zwei Kindern gearbeitet hatte. Er war sehr freundlich und wir verstanden, daß er uns über die Oder bringen wollte. Am Spätnachmittag erreichten wir den Fluß. Es war nur eine einfache Holzbrücke, die über ihn führte und an einem kleinen Holzhaus stand ein polnischer Wachposten. Der Soldat, der uns begleitet hatte, verhandelte mit ihm, doch der Wachposten wollte nicht mit sich reden lassen, erst als unser Begleiter ihm einige Papiere zeigte, ließ er uns die Brücke betreten. Bis zur Brücke kam noch dieser freundliche Pole mit, dann nahm er Abschied von uns und ging zur anderen Seite zurück. Wir zogen weiter und waren froh, als wir die Brücke hinter uns hatten, denn wir waren in dem Glauben, dahinter würde uns Besseres erwarten. Doch entsetzlich sah dieses Gebiet aus. Man konnte die Wege nicht von den Feldern unterscheiden. Alles war zerfahren und verwüstet und wir wußten nicht, wo wir uns hinwenden sollten. Wir zogen einer Wagenspur nach, und kamen an ein paar abgebrannte Häuser, gegenüber stand ein Schuppen, der keine Wände hatte, darin lag ein Haufen sterbender Frauen und Kinder, die mit schwachen Stimmen uns zuriefen, wir sollten sie mitnehmen. Es war fürchterlich anzusehen und wir wußten nicht, was tun. Sie hatten alle eine Seuche und wir konnten sie unmöglich mit uns nehmen, so zogen wir an ihnen vorbei. Dann erreichten wir eine Straße, und unter ein paar Bäumen lagerten Leute, unter denen ein paar Bekannte aus dem Nachbardorf Stolzenberg waren. Freudig überrascht gesellten wir uns zu ihnen, machten ein kleines Feuer zwischen ein paar Steinen und kochten in unserem Kochtopf, der uns immer noch begleitete, unser Abendbrot, Kliebensuppe aus Wasser, Mehl und Süßstoff, den wir von den Polen geschenkt bekommen hatten. Peterle ging es zum Glück besser, wir hatten die Hoffnung, daß er durchkommen würde. Es war ein seltsamer Abend. Wir saßen unter den Bäumen in einem Kornfeld, die Sonne ging langsam unter, eine alte Frau legte auf einem dunklen Tuch einzelnen Frauen die Karten, wir hockten alle drum herum und guckten schweigend zu. Die Alte machte den meisten Mut, und so ließ auch Mutti sich die Karten legen, das erste Mal in ihrem Leben. Man erzählte, daß in dem in der Nähe liegenden Dorf viele Vertriebene hängengeblieben wären, die wie Fliegen starben, und einigen Frauen war von den Russen befohlen worden, die Toten zu begraben. Doch in dieser Nacht schliefen wir ungestört unter den Bäumen.

6. Kapitel

Ein leichter Regen weckte uns am nächsten Morgen. Wir aßen ein Stück Brot, packten unsere Sachen zusammen und fuhren mit den anderen Stolzenbergern los. Der Regen war unangenehm und wir zogen verdrossen auf den schlechten Wegen dahin. Ab und zu kamen wir an Feldern vorbei, die bestellt waren, das gab uns wieder Hoffnung. Als wir dann an einem Bauernhof vorüberzogen, traten eine Frau und ein Mann zu uns auf die Straße. Sie fragten nach unserem Woher und Wohin und erzählten uns, daß sie versuchten so gut wie möglich ihre Felder zu bestellen, obwohl sie allein waren, und niemand ihnen helfen konnte, sie waren hoffnungsvoll und meinten, es würde wieder alles gut. Wir zogen weiter, es wurde Mittag und die Sonne kam heraus. Wir fuhren durch ein kleines Dorf, das erste, das bewohnt war. Es machte einen friedlichen Eindruck. Blumen blühten in den Gärten. Wäsche flatterte auf den Leinen. Kinder spielten auf der Straße. Uns wurde ganz wohl zumute. Auf einer Wiese machten wir Mittagspause und ruhten uns aus. Als wir das Dorf verließen, lief ein Junge hinter uns her und wir erkannten ihn als Helmut Hötke. Die Familie hatte mit dem Treck weiter gedurft. Er erzählte uns, daß er und seine Mutter mit ein paar anderen Familien aus unserem Dorf sich hier niedergelassen hatten. Sie hätten kleine Felder, die sie bestellten und könnten leben. Diese Familie blieb auch ein paar Jahre dort, hatte es aber nicht leicht, durchzukommen. Wir wünschten ihnen viel Glück und machten uns auf unseren Weg. Die Stolzenberger ließen sich Zeit und hielten oft, um sich auszuruhen, so zogen wir alleine weiter, da wir nicht in dieser Gegend bleiben wollten, die so schrecklich nach Krieg und Verwüstung aussah. Wir hatten das Ziel, in den Westen zu kommen. Es waren heiße Sommertage und oft konnten wir vor Durst und Hitze nicht weiter, unsere Füße waren roh und kaputtgelaufen, unsere Schuhe hatten keine Sohlen mehr, und wir liefen barfuß. Unser Wagen wurde uns schwerer und schwerer, so daß wir immer mehr von unseren Sachen am Straßenrand zurückließen und nur noch das Allerwichtigste mitschleppten. Wir hielten uns nirgendwo auf. Unser Brot ging zu Ende und wir hatten nur noch ein paar verschimmelte Stückchen, die wir für den äußersten Hunger aufbewahrten. Von den Bäumen am Wegrand aßen wir die ersten Äpfel. Oft auch die unreifen, grünen, was uns Mutti immer wieder verbot. Aber wir hatten großen Durst und mußten ihn irgendwie stillen. Ab und zu baten wir um etwas zu essen, doch wurden mit Schimpfworten über die verlausten und dreckigen Flüchtlinge fortgejagt. Die meisten hatten wahrscheinlich selbst nicht das Nötigste für sich zu essen und wir gaben es auf, um etwas zu bitten und versuchten, so schnell wie möglich weiter zu kommen. Doch mit dem Verlausen hatten die Leute schon Recht. Wir saßen voll russischer und polnischer Läuse, die uns viel zu schaffen machten und sich fürchterlich vermehrten. Die nächste Nacht verbrachten wir in einem kleinen Städtchen, in einer großen Scheune, die uns angewiesen wurde, als wir die Stadt betraten. Lieber hätten wir vor der Stadt unter Bäumen schlafen sollen. Diese Scheune war von allem möglichen Gesindel gefüllt und abends spät gesellten sich noch russische Soldaten dazu. Wir versuchten so wenig wie möglich aufzufallen, um in Ruhe gelassen zu werden, suchten uns einen Winkel, in dem ein wenig Stroh lag und versuchten zu schlafen. Es war eine unruhige Nacht. Früh machten wir uns am nächsten Morgen auf den Weitermarsch. Wuschen uns erst unter einer alten Pumpe auf dem großen Hof, packten unseren Wagen zurecht und verließen das kleine Städtchen, bevor seine Einwohner aufgestanden waren. Die junge Frau mit den zwei Kindern war schon lange nicht mehr bei uns, sie ließ sich einige Tage vorher von einem russischen Lastauto mitnehmen. Was aus ihr geworden ist, wissen wir nicht. Am Abend dieses Tages erreichten wir Müncheberg. Wir erfuhren, daß von hier aus die ersten Züge in den Westen fahren sollten. Vor der Stadt unter den Bäumen machten wir Halt. Unterwegs hatten wir uns ein paar Kartoffeln ausgegraben, die wir jetzt in unserem Topf unter einem kleinen Feuer kochten. Dann nahmen wir auf einem Stück Papier unser Abendbrot ein. Heißhungrig aßen wir die ausgeteilten Kartoffeln mit etwas Salz. Müde und mit hungrigen Augen saßen wir um das Stück Papier herum, auf dem die Kartoffeln im Nu verschwanden. Danach nahmen wir die Habe, die wir noch besaßen aus dem Wagen heraus. Wir hatten uns jeder einen Rucksack genäht, in dem wir unsere geretteten Kleiderstücke trugen. Diese stopften wir voll, jeder nahm noch eine Decke oder Mantel unter den Arm, alles andere taten wir wieder in unseren Wagen zurück, den wir in ein Gebüsch schoben, damit nicht sofort andere darüberherfallen könnten, blickten uns noch einmal um, um zu sehen, ob er auch gut versteckt war und liefen der Stadt zu. Bald erreichten wir den kleinen Bahnhof, auf dem es von Menschen wimmelte, die überall auf dem Bahnsteig und auf den Gleisen saßen, hockten, und herumstanden. Sie warteten schon lange auf einen Zug, der nicht kam. Wir gesellten uns zu ihnen, machten aus den Decken ein kleines Plätzchen, stellten unsere Rucksäcke in die Mitte, damit sie nicht gestohlen werden konnten und setzten uns außen herum. Es wurde dunkel und immer später. Wir waren schrecklich müde, achteten nicht auf die Menschen um uns herum und schliefen ein. Mitten in der Nacht wurden wir vom Heranbrausen eines Zuges geweckt, ein langer Güterzug, der mit Menschen vollgepfropft war. Er hielt und die Menschenmenge stürzte sich auf ihn. Wir rafften unsere Habseligkeiten auf und gelangten mit dem Gedränge in einen der Waggons. Die Tür wurde wieder verrammelt, und der Zug fuhr weiter. Wir standen benommen im Dunkeln, riefen uns beim Namen und stellten fest, daß wir alle mit hineingekommen waren. Wir kauerten uns in eine Ecke des Waggons und duselten vor uns hin. Uns gegenüber hockten einige polnische Soldaten, die sich leise unterhielten, das Aufglühen ihrer Zigaretten ließ Teile ihrer Gesichter erkennen. Nicht lange dauerte die Fahrt. Plötzlich hielt der Zug und es hieß, wir wären in Berlin-Lichtenberg. Die Menschen drängten hinaus, wir waren unter ihnen, sie liefen alle einem Auffanglager für Flüchtlinge zu und wir ließen uns mitschleusen. Hier herrschte ein schreckliches Drunter und Drüber, die Baracken und der ganze Hof war mit Menschen gefüllt. Doch wir bekamen etwas zu essen und einen Ausweis, auf dem in Russisch und in Deutsch bestätigt war, daß wir Vertriebene waren und in den Westen zu Verwandten wollten. Dieses Stück Papier hat uns manches Mal geholfen. Furchtbare Zustände herrschten in diesem Lager. In den Baracken starben die Menschen wie die Fliegen, die meisten an Typhus. Wir versuchten, keine der Baracken zu betreten, trotzdem es den ganzen Tag regnete. Wir liefen in Berlin herum und versuchten, Verwandte und Bekannte zu finden, doch ohne Erfolg. In dieser Nacht schliefen wir trotz Regen mitten auf dem Hof des Lagers und machten uns am nächsten Morgen früh auf die Beine. Wir gelangten an einen Bahnhof, von dem aus Züge in den Westen fahren sollten. Hier lagen wir mit anderen Menschen bis zum Nachmittag, ohne daß auch ein einziger Zug gehalten hätte. Keiner wagte den Bahnhof zu verlassen, in der Angst, den Zug zu verpassen. Es war ein sehr heißer Sommertag und wir konnten am Nachmittag unseren Durst nicht mehr aushallen, Wir hörten, daß ganz in der Nähe des Bahnhofs etwas zum Trinken ausgeteilt würde, und Ulla und ich machten uns auf den Weg mit einem großen Gefäß. Wir stießen tatsächlich auf einen Stand, an dem ein seltsames rotes Getränk ausgeschenkt wurde, daß uns das Wasser im Mund zusammen lief. Wir ließen uns unsere Kanne füllen und liefen glückstrahlend wieder zum Bahnhof zurück. Doch wie erschraken wir, als wir keinen Menschen mehr erblickten. Auf der anderen Seite setzte sich ein Zug langsam in Bewegung. Wir liefen, was wir laufen konnten über die Gleise hinter ihm her, aus dem Abteil schrien die unsrigen uns zu, wir erreichten die Wagentür und wurden hineingezogen. Glücklich hielten uns die anderen fest, wir klebten von rotem Saft, unsere Kleider waren übersät mit roten Flecken, und der Rest des feinen Getränkes, es war Süßstoff, rote Farbe mit Wasser, wurde im Abteil herumgereicht, den letzten Tropfen schlürften wir aus der Kanne heraus.

7. Kapitel

Ein paar Stunden fuhren wir eng aneinander gedrückt in diesem Zug, dann stiegen wir in einem kleinen Städtchen in einen anderen, in dem wir mehr Platz hatten. Hier gaben uns ein paar Leute etwas zu essen. Ein älterer Herr kümmerte sich rührend um uns, und versprach, uns weiter zu helfen. Es wurde Abend, die Sonne ging feurig unter und man erzählte sich, daß wir bald die Elbe erreichen würden, doch ob der Zug hinüberfahren würde, wußte man nicht. Eine Stunde später hielt der Zug mitten auf der Strecke und es hieß, alles aussteigen. Erstaunt standen wir auf den Schienen und sahen uns fragend an, weit und breit waren nichts als Felder und Wiesen. Der Mann wußte Rat und forderte uns freundlich auf, ihm zu folgen. Er schien die Gegend zu kennen, denn wir gelangten zu einem großen Bauernhof. Es war schon dunkel und in den großen Ställen brannte Licht. Man nahm uns freundlich auf und brachte uns in eine große Kammer, in der eine Magd im Dunkel schlief. Sie war eine freundliche alte Frau und half uns bereitwillig, unsere Decken auf dem Fußboden auszubreiten. Sie erzählte uns allerhand Geschichten, und wir schliefen bald ein. Als wir am nächsten Tag die Treppe hinunter auf den Hof kamen, waren die Knechte und Mägde dabei, das Vieh zu füttern. Wir boten unsere Hilfe an, doch wurden wir in die große Küche geschickt, wo wir ein gutes Frühstück bekamen, aßen was wir konnten und waren sehr dankbar. Der Bauer erklärte uns, wie wir am besten zur Elbe kämen, er meinte, wir hätten einen halben Tag zu laufen. Ein Knecht brachte uns einen kleinen Handwagen, auf den wir unsere Habseligkeiten packten, um schneller vorwärts zu kommen. Dann nahmen wir Abschied von den guten Bauersleuten und machten uns mit neuer Hoffnung auf den Weg. Wir zogen kleine Feldwege und Straßen entlang und um Mittag wurde es wieder so heiß, daß uns der Schweiß auf die Stirn trat. Der kleine Handwagen brach unterwegs zusammen und wir ließen ihn am Wegrand stehen. Am Spätnachmittag erreichten wir Fischbeck, ein kleiner Ort an der Elbe. Hier wimmelte es von Flüchtlingen und Vertriebenen. Unten am Ufer lagen zu Tausenden die armen Menschen, einige hatten sich aus Brettern kleine Unterstände gemacht, um sich vor dem Regen zu schützen und überall brannten kleine Feuer, auf denen sie sich ihre Mahlzeiten kochten, wenn sie überhaupt noch etwas zu essen hatten. Mit jedem Tag wurden es mehr, niemand wurde nach Tangermünde hinübergelassen. Es war ein trostloser Anblick. Wir blieben nicht in Fischbeck, sondern zogen weiter und kamen in das Dorf Kablitz. In einer großen Scheune am Anfang des Dorfes fanden wir Unterschlupf und fielen müde ins Stroh. Kablitz war ein kleines Dorf mit großen Bauernhöfen. Die Bauern waren vom Krieg verschont geblieben und hatten ihren Besitz behalten, doch machte es ihnen nichts aus, andere Menschen hungern zu sehen. Hin und wieder wurde uns dennoch mit bösen Gesichtern etwas Milch abgegeben, wenn wir hungrig von Hof zu Hof liefen und ihnen beim Abendessen zusahen. So lebten wir von Obst und Kartoffeln aus den Gärten der Bauern. Manchmal erwischten sie uns in ihren Obstbäumen und wir wurden zeternd verscheucht. Hinter der Scheune war ein kleiner Garten, wo wir unser kärgliches Essen kochten, unsere Kleider und lausigen Köpfe wuschen. Von den rohen Äpfeln, die unseren Hunger stillten, bekamen wir alle Durchfall. Es ging uns miserabel, auch wegen der Läuse, die uns nachts überfielen, wenn wir auf dem abgenutzten Stroh zu schlafen versuchten, in dem schon viele Menschen gelegen hatten. Flüchtlinge wie wir, entlassene Heimkehrer oder russische Soldaten. Es waren keine sehr schönen Tage, die wir hier in Kablitz verbrachten und darauf warteten, über die Elbe gelassen zu werden. Die Frau des Lehrers am Ort war der einzige Mensch, der uns hier freundlich begegnete und Mutti hin und wieder von ihren wenigen Lebensmitteln abgab. Der ältere, freundliche Mann der uns begleitet hatte, fand Arbeit im Dorf. Wir blieben nicht allein, ein junges Paar gesellte sich zu uns in die Scheune. Wir fanden sie nicht vertrauenerweckend und eines Morgens waren sie verschwunden, mit ihnen ein Teil unserer Sachen, Ulla war untröstlich, fast alle ihrer wenigen Kleider waren fort, denn die junge Frau hatte ihre Größe. Als es gänzlich hoffnungslos schien, hier über die Elbe zu kommen, packten wir wieder unsere Sachen zusammen und machten uns auf den Weg nach Magdeburg. Denn wir hatten gehört, daß wir in Magdeburg die Brücke über die Elbe passieren könnten. In einem Nachbarort bekamen wir Platz in einem Güterzug nach Magdeburg. Am Nachmittag hielt der Zug mitten auf der Strecke, weil die Schienen aufhörten. Alle Leute verließen den Zug und rannten aufgeregt quer über die Felder auf eine Straße. Das Gerücht, die Brücke nach Magdeburg würde nach sechs gesperrt, trieb alle zur Eile an. Die Sonne brannte heiß auf dem Asphalt, wir stürzten den Menschen nach. Wir gaben unser Bestes und liefen mit unseren Bündeln, an den Füßen völlig ausgetretene Schuhe, hungrig und müde durch die heiße Augustsonne. Von Durst geplagt liefen wir was wir laufen konnten, den anderen nach, immer die große Chaussee entlang, auf die unbarmherzig heiß die Sonne schien. Immer wieder blieb einer von uns zurück und lag außer Atem im Gras am Straßenrand. Einer verlor seine Decke, dem anderen riß die Schnur am Gepäck, Ulla, die einen sehr schweren dicken Rucksack trug, an dem vorne unser Kochtopf und unser kleines Eimerchen, in dem wir noch etwas Sirup hatten, hing, trieb uns zur Eile an, ohne sie hätten wir sicher nicht Magdeburg an diesem Abend erreicht. Von den anderen Leuten war schon lange nichts mehr zu sehen. Mit hochroten Köpfen gelangten wir endlich in dieser Stadt an und überquerten die Brücke, hinter der wir erschöpft zusammenbrachen. So fand uns eine freundliche Dame, Frau Kahlenberg, in Muttis Alter, die ein mitleidiges Herz hatte und bot jedem von uns zur Erfrischung einen schönen gelben Apfel an, den wir durstig verschlangen. Sie zeigte uns den Weg zu dem großen Bunker, in dem Hunderte von Vertriebenen und Flüchtlingen hausten, nahm freundlich Abschied von uns und gab uns ihre Adresse, um sie am nächsten Tag aufzusuchen.

8. Kapitel

Über eine Woche lebten wir in Magdeburg, in den großen Bunkern, in denen man immer meinte, es wäre Nacht, wurden zu unserer Freude mit Marmelade, Brot und Gemüsesuppen kärglich verpflegt und waren dankbar, daß unser Hunger nicht mehr so groß war. Familie Kahlenberg, die sich reizend unser annahm, und auch sechs Kinder hatten, stillte den restlichen Hunger. Bei ihnen schliefen wir zum ersten Male nach einem halben Jahr abwechselnd in einem Bett, durften uns baden und fühlten uns wie Prinzessinnen. Wir ruhten uns von den Strapazen des langen Marsches aus, gingen mit den Kindern von Kahlenbergs in der Elbe baden und lagen am Strand in der Sonne. Unsere Kleider waren frisch gewaschen und wir fielen nicht mehr so auf. Bloß unsere Einwohner piesackten uns noch schrecklich, bald zeigten sie sich zu unsren Entsetzen auch auf den Köpfen von Kahlenbergs, die es ohne Geschrei hinnahmen. Doch blamierten uns diese Tierchen oft. Sie krabbelten und juckten zu den unpassenden Gelegenheiten, und immer hatten wir Angst, sie würden sich sehen lassen, wie es eine bei Peter tat. Wir fuhren in der Bahn und sie lief leise seine Backe hinunter, ohne daß er es merkte. Unsere Nachbarn stellten es mit entsetzten Gesichtern fest, als hätten sie noch nie so ein Tierchen gesehen, einer von uns nahm es fort und zerknackte es gelassen. Als wir einmal in einem vornehmen Restaurant saßen, in dem es Essen ohne Marken gab, fingen sie so lustig auf unseren Köpfen an zu tanzen, daß wir das Lokal hungrig verlassen mußten. Ja, sie waren eine Plage. Nach ein paar Tagen erfuhren wir, daß ein Zug über die Grenze in den Westen fahren sollte, denn darauf warteten wir. Wir hatten das Ziel, an den Rhein nach Godesberg zu gelangen, wo Mutti geboren war. So packten wir an einem schönen Sommermorgen unsere Sachen und warteten auf dem Bahnhof mit vielen anderen Leuten auf diesen bestimmten Zug. Er wurde neu eingesetzt und mit uns gefüllt. Als wir ein Stück gefahren waren, merkten wir daß er nicht nach Westen sondern Osten fuhr, unser Entsetzen war groß. Was hatte man mit uns vor? Als der Zug dann nach einer Weile hielt, stürzten wir und viele andere Leute hinaus. Nach langem Warten brachte uns ein anderer Zug am Abend wieder nach Magdeburg zurück. In dem Bunker, in dem wir gewohnt hatten, nahm man uns nicht mehr auf, so zogen wir zu einem anderen, wo uns ein Raum angeboten wurde, in dem ein Tisch und einige Stühle standen. Zwei schliefen auf dem Tisch und der Rest auf den Stühlen, die wir zusammenschoben, breiteten unsere Decken darüber, nahmen unsere Rucksäcke als Kopfkissen und schliefen bald ein. In diesem Bunker wurden wir nur mittags mit einer Wassersuppe verpflegt und wir fingen wieder an zu hungern. Mutti ging von Bäcker zu Bäcker, um etwas Brot ohne Marken für uns zu bekommen. Nur selten hatte sie Glück. Mittags saßen wir in einem großen wunderschönen Park, in dem der Bunker stand, der mit großen Rosenbeeten angelegt war und löffelten aus einem Eimer in der Nähe der blühenden und duftenden Rosen unsere Wassersuppe, in der etwas Kohl oder Mohrrüben schwammen. Ab und zu kamen Fußgänger vorüber, die uns neugierig oder verächtlich musterten. Nach einigen Tagen wagten wir es nochmals, einen Zug zu besteigen, von dem es hieß, daß er über die Grenze in den Westen fahren sollte. Diesmal hatten wir Glück, doch hatten wir keine Papiere und wollten es darauf ankommen lassen. Doch unterwegs erfuhren wir, daß die Russen diese Leute niemals über die Grenze ließen und sie wochenlang einsperren würden, um sie dann zurück aufs Land zu schicken. Da bekamen wir Angst. Als der letzte Zug im Walde vor der Grenze hielt, verließen wir mit zwei Rußlandheimkehrern das Abteil, um zu versuchen, zu Fuß über die Grenze zu kommen. Wir kamen durch ein Dorf, dessen Einwohner uns freundlich begrüßten, ein Gastwirt gab uns zu essen, so konnten wir uns gestärkt auf den gefährlichen Weg machen. Er zeigte uns die Richtung, in der die Grenze liegen sollte und beschrieb uns den Weg. Mit seltsamen Gefühlen liefen wir los. Erst quer durch die Felder, und dann betraten wir den Wald. Mit klopfendem Herzen schlichen wir zwischen den Bäumen daher. Es ging bergauf, und wir versuchten, jedes Geräusch zu vermeiden. Oben auf dem Kamm sollte die Grenze liegen. Wir krochen mehr als wir gingen und blickten vor uns hin, um nicht in irgend etwas zu treten, was die Wachposten auf uns aufmerksam machen konnte. So bemerkten wir nicht die zwei russischen Soldaten, die mit gehobenen Gewehren am Abhang standen und uns interessiert beobachteten. Ihr Stoi! schreckte uns auf und wir schritten mit erhobenen Händen und entsetzten Gesichtern auf sie zu. Sie hatten scheinbar ihren Spaß, denn sie grinsten, als wir näher kamen. Uns war ganz anders zu Mute. Vor dem Grenzpfahl durften wir uns ins Gras setzen, und sie durchwühlten unser und das Gepäck der zwei Soldaten, die sie, als sie ihre Entlassungspapiere gesehen hatten, über die Grenze ließen. Sie nahmen Abschied von uns und wünschten uns das Gleiche. Wir saßen hilflos da und beobachteten mit ängstlichen und bittenden Augen die zwei Wachposten. Stunden vergingen, und es geschah nichts. Dann sahen wir von der anderen Seite ein paar Leute auf die Sperre zukommen. Sie verhandelten mit den Russen, indem sie auf uns zeigten und wurden herübergelassen. Als die Wachposten uns dann mit ein paar Gesten erklärten, daß auch wir die Grenze überschreiten dürften, weil sie uns mit den Leuten austauschen wollten, blickten wir sie erst ungläubig an, rafften dann unsere Sachen zusammen und eilten unter dem erhobenen Schlagbaum über die Grenze. Wir winkten ihnen von der anderen Seite stürmisch zu, was sie freundlich erwiderten, liefen ein Stück weiter und fielen uns weinend um den Hals. Nun endlich glaubten wir uns in Sicherheit.

9. Kapitel