Erinnerungen an die Heimat Landsberg und Gorzów in Frieden und Krieg (Teil 2)

Und dann war der Russe da.

Einer der Soldaten hatte die Bewegung des Ladens bemerkt, zwei kamen an das Haus und klopften mit dem Pistolenknauf ans Fenster: „Auf, dawei, dawei!“ Vater lief auf den Treppenflur und rief nach oben „Natascha, komm schnell“! Unsere Ukrainerin hatte sicher nicht geschlafen, denn sie kam sehr schnell die Treppe herunter, öffnete mit zitternden Händen die Haustür und ließ die russischen Soldaten eintreten. Sie wechselten mit der Ukrainerin einige russische Worte, die Russen fragten „Soldat, Soldat?“ und sahen sich in einigen Stuben um. Danach blieben sie mit Natascha an der Haustür stehen, sprachen sicher 15- 20 Minuten miteinander und gingen danach wieder.

War das alles? Leider nein! Mit der Einnahme von Stadt und Land durch die Rote Armee Ende Januar 1945 begann für die verbliebenen deutschen Einwohner für Tage, Wochen und Monate eine sehr schwere, schreckliche Zeit. Die Tage, vor allem aber die Nächte waren unbeschreiblich grauenvoll. Die Front war für über zweieinhalb Monate bis Mitte April an der Oder zum Stehen gekommen. Der Rückstau von der Oderfront und der Sitz des Oberkommandos in Landsberg (General Tschuikow) hatten zur Folge, dass Stadt und Land östlich der Oder Aufmarschgebiet zum Sturm auf Berlin wurde. Soldaten und Kriegsmaterial überschwemmten alle Straßen und Häuser. Dazu kamen die befreiten Kriegs- und Zivilgefangenen. Ich war gerade 10 Jahre alt geworden und wach genug, um alles bewusst zu erleben, um es nie wieder zu vergessen. Oft ist darüber berichtet worden, aber es war wirklich unbeschreiblich. Alle Häuser die an der Straße lagen, später auch die weiter entfernter liegenden, wurden Tag und Nacht von den mehr oder weniger betrunkenen, marodierenden und plündernden russischen Soldaten nach Uhren, Schnaps, Wertgegenständen und Frauen durch- sucht. Alle Ecken und Winkel, vom Keller bis zum Boden, Schränke, Kommoden, Kisten und Kasten wurden ausgekramt, alles auf dem Fußboden geworfen, weggeschmissen oder mitgenommen. Türen, die nicht offen waren, wurden eingetreten. Die Häuser und Wohnungen die von den Bewohnern verlassen worden waren, wurden auf den Kopf gestellt. Alles lag durcheinander auf dem Boden; oft wurde alles angesteckt. Die Stadt brannte wochenlang, überall sah man einen Feuerschein.

Am ersten Sonntag war es am schlimmsten. Ständig waren 5 bis 10 Russen im Haus. An diesem Tag wurde ich als Zehnjähriger Zeuge, wie unsere Ukrainerin Natascha vergewaltigt wurde. Mein Vater war im 1. Weltkrieg Soldat gewesen. Seine rote Husarenuniform mit einem langen Schleppsäbel hing im Kleiderschrank. In seinem Nachtschrank lag eine Pistole. Diese Dinge, wie auch das Führerbild im Wohnzimmer hatten die Eltern vorsorglich vorher entsorgt. An diesem Sonntag aber fand ein russischer Soldat in der Wäschetruhe ein kleines, in Papier eingewickeltes Päckchen mit Orden und Ehrenzeichen meines Vaters. Er packte es aus, sah das Eiserne Kreuz, warf alles meinem Vater vor die Füße und trat dann darauf herum. Oweh! Das hätte schlimmer ausgehen können. Natascha versuchte abzuwenden, was sie konnte, aber oft war auch sie machtlos. Nach einigen Wochen kamen zwei junge Frauen, die wie Natascha, als „Ostarbeiterinnen“ in Deutschland gewesen waren. Sie überredeten sie, mit ihnen nach Hause zu gehen. Nach einigen Tagen und Nächten fast ohne Schlaf waren meine Eltern so zermürbt, dass sie beschlossen, auszuweichen. Mit allen anderen wurden einige Sachen gepackt, und wir gingen zu der hinter uns direkt angrenzenden Gärtnerei Granzow in der Reimann-Straße. Am nächsten Morgen war nichts passiert, und wir kehrten zurück.

Viele Menschen wurden in den ersten Wochen und Monaten auf den Straßen zusammengetrieben und verschleppt. Frauen, Männer und Kinder. Die Angehörigen erfuhren nichts, wer, wann, wohin oder gar warum „geschnappt“ worden war. Viele sind nach Pollychen „Zum Schippen“ verschleppt worden. Nur wenige kamen zurück. Dann kam die GPU, die geheime, politische Polizei. Auch sie griffen wahllos zu. Auch mein Vater ist dreimal verhaftet worden. Er saß in verschiedenen Kellern in der Kuhburger Straße und in der Brückenvorstadt. Jeder Deutsche war als Faschist, PG (Parteigenosse) oder Nazi verdächtig. Vater erzählte von langen Verhören. Der vorher Verhörte und der folgende wurden nach dem befragt, der gerade dran war. Mein Vater kam frei, da Otto Deh, Schlossermeister aus der Roßwieser Straße, erklärte: „Ich war Blockwart, ich weiß, wer in der Partei war und wer nicht“. Ein weiteres war sicher mitentscheidend dafür, dass er freikam: Mein Vater hatte einen Leistenbruch, der unnatürlich weit vorstand. Die meisten Leute hingegen sind auf Nimmerwiedersehen nach Sibirien verschwunden.

Eines Abends, die Straße war wieder voller Soldaten, brannte das übernächste Nachbarhaus Kaschube, ein Wohnhaus mit kleiner Tabakwarenhandlung. Kaschubes waren geflüchtet, aber weitere Bewohner und die Eigentümer des zwischen uns liegenden Hauses der Familie Scheffler wollten löschen. Sie kamen zu uns, weil wir zwei große Wasserpumpen hatten. Schnell waren 10 bis 15 Leute zu einer Eimerkette zusammen und fingen an zu löschen. Plötzlich kamen zwei russische Soldaten auf Pferden mit dem Gewehr in Anschlag durchs Feuer geritten. Sie bedeuteten, dass nicht gelöscht werden sollte und bedrohten die Löschenden mit Waffengewalt. In Angst und Panik ließen die Leute ab und flüchteten zu uns auf den Hof. Die Berittenen hinterher. Die Frauen wurden ins Haus getrieben und die Männer mussten sich auf dem Hof an der Stallwand aufstellen; ich stand als letzter in der Reihe. Natürlich war das nicht ohne viel Geschrei und Lärm abgelaufen. Gerade als der berittene Soldat durchlud und zu schießen beginnen wollte, kam ein Offizier ums Haus, zog seine Pistole und führte die beiden Russen ab.

Wenige Abende später brannte es in der Roßwieser Straße 49 in der leeren Gastwirtschaft Isensee. Das Grundstück mit dem Saal der Gastwirtschaft und nach hinten angebauter Kegelbahn grenzte an unser Grundstück. Auf diesem standen ein Materialschuppen mit Koks für die Gewächshausheizung, ein Arbeitsraum mit Dachpappe und anschließende Gewächshäuser. Die Grenze selbst war eine die Gebäude überragende Brandwand. Aus leidvoller Erfahrung rührte sich in der Nachbarschaft keine Hand zum Löschen. Plötzlich stand ein russischer Offizier, ein Major mit einigen Soldaten, bei uns in der Tür. Unmissverständlich machte er klar, dass alle löschen sollten. Er selbst war antreibend und organisierend ständig dabei. Eimer, Wasser und Leute, Deutsche und Russen halfen mit. Die Löscharbeiten konzentrierten sich auf unseren Materialschuppen und den Arbeitsraum diesseits der Brandwand. Die Gastwirtschaft war ohnehin nicht zu retten. Am frühen Morgen war klar: Der Arbeitsraum war erhalten geblieben, der Materialschuppen jedoch nicht. Der Koksvorrat brannte noch viele Tage danach.

Eine russische Kommandantur war kurz nach dem Einmarsch der Russen auf dem Holzhof Gohlke, Roßwieser Straße 53? eingerichtet worden. Gohlkes hatten vor kurzem auf dem Hof einige große Hallen aufgebaut, in denen, damals sehr neu, Spanplatten herstellt wurden. In den ausgeräumten Hallen wurde das Nutzvieh aus der Umgebung, vorwiegend Kühe, zusammengetrieben. Die Kommandantur war im Haus selbst. Am nächsten Tag stand der Major, wie sich herausstellte, der Kommandant, mit der Dolmetscherin Sophie, wieder in der Tür. Die Dolmetscherin Sophie und Lilly, zwei Schwestern, wohnten mit ihren Familien Hämmerling und Frau Kurth mit Tochter Inge seit kurzem uns gegenüber über der Bäckerei Feyer, Roßwieser Straße 15. Der Major ließ sich den Brandschaden zeigen und wollte die Gärtnerei sehen. Nachdem er die Gewächshäuser inspiziert hatte, die jetzt Ende Winter/Anfang Frühjahr voller Pflanzen waren, erklärte er die Gärtnerei für beschlagnahmt und meinem Vater als den (in der eignen Gärtnerei) verantwortlichen Leiter. Die Russen organisierten schnell und alles das, was für die zügige Weiterführung der Gärtnerei notwendig war: Bewohner der umliegenden Häuser wurden zur Arbeit in der Gärtnerei verpflichtet, wie vorher schon in der Umgebung der Kommandantur. Die Arbeitskräfte bekamen Lebensmittel und wir an unserem Wohnhaus, am Eingang zur Gärtnerei, unter dem Emailschild der Brandenburgischen Feuersozität ein Holzschild mit großen, roten kyrillischen Buchstaben: “Kommandantur, Betreten verboten“, oder so ähnlich. Dieses Schild war enorm wichtig, es brachte ein Stückchen Sicherheit gegen plündernde Soldaten und später verwehrte es Polen den Zutritt. Hatte sich trotzdem mal ein Soldat verirrt oder das Schild im Dunkeln übersehen oder ignoriert und polterte gegen die Tür, wurde ich schnell zur Kommandantur geschickt: „Unas zon Russkis“ oder „Bei uns sind Russen“ und dann, mehr oder weniger schnell, kam ein Posten und schaffte wieder Ordnung.

Vater bekam nun eine eigene Dolmetscherin für die täglichen Besuche der Russen. Lilly, die Schwester von Sophie, eine junge, nette Polin, war Lehrerin. Sie musste nicht arbeiten und da ihre Schwägerin(?), Frau Kurth auch bei uns in der Gärtnerei arbeitete ergab es sich, dass Lilly sich mit uns Kindern, mit Inge, der etwa gleichaltrigen Tochter von Frau Kurth, und mir beschäftigte. Wenig später saßen wir neben meiner Mutter, die Sämlinge pikierte, im warmen Gewächshaus beim Unterricht. Schule gab es ja seit Monaten nicht mehr. Deutsch, Mathematik und – Polnisch standen auf dem Unterrichtsplan. Polnisch! – Etwas ganz Neues für mich, für uns. Aber nicht nur so zum Sprechen, nein, richtig von Anfang an, schriftlich und mit Grammatik. Das war der Anfang meiner Polnisch-Kenntnisse.

Mein Vater hatte richtig viel zu tun mit seiner Gärtnerei. Wir hatten Gurken, Tomaten, Salat, Radieschen, Möhren in den Gewächshäusern und Frühbeetkästen. Die Offiziere kamen, kontrollierten und staunten, dass alles so gut wuchs. Natürlich ging alles an die Kommandantur und in die Hohenzollernstraße, die gänzlich für den Armeestab beschlagnahmt worden war. Er musste große Mengen Tomaten-, Kohl- und Tabakpflanzen anziehen. Zur Pflanzzeit dann, mittlerweile war der Krieg beendet, wurde alles mitsamt meinen Vater auf große Lastwagen verladen. In Bärwalde und Neudamm wurde dann die ganze Ladung unter seiner Anweisung auf Feldern einer dortigen Kommandantur eingepflanzt.

Für die Versorgung der Soldaten (und der Deutschen) wurden auf den Dörfern Kommandanturen mit großen landwirtschaftlichen Betrieben eingerichtet. So auch in Lorenzdorf, mit enger Verbindung zu den Kommandanturen in der Stadt. In Lorensdorf, wahrscheinlich auf dem dortigen Gut, waren viele deutsche Frauen und Männer mit Ackerbau und Viehzucht beschäftigt. Im Herbst mussten auch die Arbeiter aus der Gärtnerei nach Lorenzdorf zum Kartoffellesen. So vergingen Woche um Woche, Monat um Monat und dann Jahr um Jahr. Um uns herum wurden immer mehr Deutsche „rausgeschmissen“, oder sie gingen freiwillig, immer mehr Polen kamen. Mal war dieser plötzlich weg, mal jene Familie. Hier war ein Pole eingezogen und dort eine polnische Familie. Von dem, was in der Stadt passierte oder gar draußen in der Welt, wussten wir wenig; erwachsene Deutsche gingen möglichst nicht auf die Straße. Radiogeräte mussten gleich in den ersten Tage abgegeben werden. Dadurch lebten wir aber bald wie auf einer Insel.

Ein Brief aus jener Zeit (veröffentlicht in: 5. Monatsbericht Mai 1948, der ehemaligen Kirchengemeinden Landsberg Warthe, Stadt und Land, übermittelt von Harry Rusch, Bremen) beschreibt die Lage der Deutschen sehr gut und authentisch

Landsberg/Warthe, d. 9.2.1948

Roßwieserstr. 49b

Hier in Landsberg ist noch alles beim Alten. Heute ist Sonntag, da brauchen wir nicht zu arbeiten. Nur das Vieh muß versorgt werden. Mit der Bewegungsfreiheit nach der Du fragst, ist es nicht weit her. Wir besorgen nur unsere wichtigsten Gänge: Zur Arbeit, zum Kaufmann und zum Bäcker. Manche Deutsche gehen ja auch noch weiter bis zur Stadt; aber wenn man dort nichts zu tun hat, bleibt man am besten zu Hause. Es sind ja auch nur noch ganz wenig Deutsche hier und überall hört man nur Polnisch sprechen.

Zum Friedhof war ich noch nicht. Andere, die oben waren, sagen, dass dort alles verwildert ist. Es ist sehr unheimlich dort. - Von der Warthebrücke steht nur noch die eine Hälfte an der Wallseite. Das Stück an der Stadtseite ist abgerissen. Die Holzbrücke daneben, die von den Russen gebaut worden ist, haben die Polen etwas breiter gemacht. Die Trümmer der Stadt liegen noch wie bisher. Aufräumungsarbeiten sind von Deutschen gemacht worden, die noch im Lager sind; Steine Karren, Aufstapeln, usw. - Euer Haus ist von Polen bewohnt, und es ist noch alles in Ordnung. Auch auf der Wirtschaft von Frau Grünberg sind Polen. Bestelle doch an Frau Grünberg recht schöne Grüße von Familie Gablowsky.

In unserem Haus wohnen von den früheren Bewohnern noch eine Familie Herfurth, und wir. Die anderen Deutschen sind erst in der Russenzeit hier eingezogen: Frau Ziemanski (Anmerk.: Handelt es sich um Frau Frieda Ziemanski? Von deren Ehemann Paul Ziemanski liegt Nachricht vor aus Russland, er befand sich zuletzt, Sommer 1947, im Lager Budenowka) Frau Freimark, Familie Schwandke und Irmgard Grupa.

Aus Lorenzdorf sind hierhergekommen: Frau Schmidt, Familie Balfanz, Frau Bohn und Irene Drägestein. Dann sind noch ein paar Leute hier aus Bernstein und zwei Familien von weiter her. Ein Herr Brauer aus Landsberg ist noch hier (bei den Bienen). Unser Haus ist nur mit Deutschen bewohnt, auch die Villa, in der Pfarrer von Werder gewohnt hat (Roßwieserstr. 51). - Laufen drüben keine Transporte von hier ein? Wir möchten auch lieber am Tag einmal weniger essen als hier ewig zu sitzen. Du kannst wirklich glücklich sein, dass Du mit Deinem Mann drüben bist.

Recht herzliche Grüße von uns und auch von Familie Gablowsky. Grüße auch bitte alle anderen Bekannten.

Deine Hedwig Gehrke nebst Tochter Erika

Gorzów n/Warta,

Koniawska 49 b

Private Kontakte mit Polen gab es nicht. Wir konnten ja nicht polnisch sprechen. Doch hatten wir zu einigen Familien, ehemals Deutschen, private Beziehungen. Die Familien hatten für Polen optiert, weil jeweils ein Ehepartner polnischer Abstammung war. Da war die Familie Paech mit ihrer Tochter aus dem Buttersteig. Frau Paech war Hebamme gewesen. Dann die Familie Hamerski aus der Friedeberger Straße. Herr Hamerski hatte früher ein Taxen- oder Mietwagen- Unternehmen und imponierte mir mit einer tollen Briefmarkensammlung. In der Mitte vom Dorf Seidlitz eine Familie mit zwei Töchtern. Die Namen habe ich leider vergessen. Sie hatten eine Landwirtschaft und das war in der schlechten Zeit sehr gut für uns. Und schließlich Erika Rottke, die mit einem Polen auf dem Hof ihrer Eltern in Kernein wohnte. Viele Jahre nach uns sind auch die beiden erst genannten Familien in die Bundesrepublik ausgereist. Und was ein Wunder, die Familie Hamerski brachte für uns ein großes gerahmtes Bild mit einer Herbstlandschaft, welches mein Vater meiner Mutter zur Hochzeit geschenkt hatte und unsere Wanduhr, aus Landsberg mit nach Westdeutschland. Das Bild und die Wanduhr hingen zu Hause im Wohnzimmer. Wir konnten sie nicht mitnehmen und hatten sie Hamerskis zu treuen Händen vor unserer Ausreise übergeben. Beide Erinnerungen an zu Hause hängen heute in unserer Diele.

Meist übernahm ich die Kurierdienste in die Stadt oder über die Kuhburg-Insel nach Seidlitz. Meine Eltern mussten ja arbeiten und für Kinder waren die Wege am wenigsten gefährlich. Wir bekamen zwar die wichtigsten Nahrungsmittel, aber meine Eltern hatten keine eigenen Zlotys, um etwas darüber hinaus Notwendiges in den polnischen Läden kaufen zu können. Mein Vater hatte einmal zu Weihnachten einen elektrischen Rasierapparat geschenkt bekommen, damals etwas sehr Besonderes. Trotzdem zog mein Vater aber die Nassrasur vor, und so blieb das Gerät unbenutzt. Daher drückte es mir meine Mutter zum Verkauf in die Hand. In der Hindenburgstraße, (ul. Chrobrego), gab es einige Anund Verkaufsläden im Souterrain. Nach einigem Handeln habe ich eine Hand voll Zlotys bekommen. Auf dem Nach- Hause-Weg kam ich an eine Schlachterei mit leckeren Wiener Würstchen vorbei. Ich dachte, es sei eine gute Idee, jetzt Würstchen mitzubringen, da wir schon lange keine mehr hatten. Leider kam die Idee bei meinen Eltern nicht so gut an. Eines Sonntags bin ich mit meiner Mutter sogar mit der Bahn nach Stolberg, jetzt Kamin maly, gefahren. Stolberg- Ost, besser Ludwigsgrund, war Mutters Geburtsort, und sie wollte wissen, wie es dort jetzt aussieht. Zu den Kurierdiensten oder Gängen gehörte es auch, für die Eltern herauszufinden, ob eine uns bekannte Familie noch da war; Manchmal in Begleitung der Mutter oder allein. So habe ich Landsberg durchstreift und kennen gelernt. Über und in Trümmern und in unbewohnten, verwüsteten Häusern bin ich herum gestromert. Im Winterhafen lag ein Schiff, das war voll beladen mit neuen, broschierten Büchern aus der Druckerei. Ein Buch hatte es mir angetan: „Die Sklavenkaravane“ von Karl May. Mein erstes Karl- May-Buch. In jener Zeit habe ich viel gelesen. Ich hatte Schlittschuhe und im späten Winter, wenn Warthe und Kanal über die Ufer getreten und wieder gefroren waren, konnte man kilometerweit in Richtung Zechow über das manchmal gewölbte Eis laufen, wenn der Wasserspiegel wieder etwas gefallen war. Da es zu meiner Freude keine Schule gab, hatte ich viel Freizeit. Mein Vater hat zwar immer mal wieder versucht, mir in Deutsch und Mathematik „auf die Sprünge zu helfen“. Wegen seiner Arbeit und meinem passiven Widerstand kam aber nicht viel dabei heraus. Auch meine alten Schulfreunde waren weg. Auf der Straße spielten jetzt polnische Kinder. Ein etwas älterer Junge rief: „chocz, grammy pilka“, „Komm, spielen wir Ball“. Und ich durfte mitspielen. So kamen die ersten Kontakte zu Polen zustande.

Wir wohnten immer noch in unserem Haus. Im Laufe der Zeit aber hatten uns unsere Hausmädchen und Lehrlinge verlassen. So wurden die Zimmer mit Leuten belegt, die in der Gärtnerei, in der Kommandantur oder sonst bei den Russen arbeiteten. Inzwischen war die Landwirtschaft in Lorenzdorf von den Russen aufgegeben worden, und einige deutsche Familien waren zusätzlich in die Roßwieser Straße nach Landsberg gekommen. So wie unser Haus war auch die „Weiße Villa“, das ehemalige Wohnhaus des Pfarrers von Werder neben Gohlkes für Kommandantur- Arbeiter beschlagnahmt und belegt. Gleiches galt für das 6-Familienhaus Roßwieser Straße 49 b, in dem Frau Gehrke und Tochter Erika, sowie Herr Grigoleit aus Lorensdorf, der Treckerfahrer (der anstatt einer Hand einen Haken hatte), mit seiner Familie wohnte. Ganz oben im Haus wohnten Frau Herfurth mit Tochter Frau Hummel und Enkeltochter Christiane. Bei uns zog die Familie Sitzlach aus der Dammstraße ein. Hans Sitzlach war Elektriker bei den Elektrizitätswerken in Landsberg und für die Russen unentbehrlich. Seine Frau arbeitete in der Gärtnerei. Der Vater von Frau Sitzlach, Herr Fanselow, war da und Hans- Joachim, der Sohn, 2 Jahre älter als ich und Oberschüler. Natürlich freundeten wir uns bald an und unternahmen einiges gemeinsam.

Im Laufe der Jahre erreichten uns auch etwas mehr Informationen über die Situation in Deutschland. Jemand hatte ein Radio, und wir hörten den Radiosender RIAS aus Berlin. Die Oder-Neiße-Linie war die Grenze geworden, im Westen aus der Bi-Zone Trizonesien. Im Osten hatten die Russen die DDR etabliert. Der kalte Krieg hatte gerade begonnen. In der Gärtnerei des Vaters hatten sich die Wünsche der Russen im Laufe der Jahre verändert. Sollten anfangs überwiegend Grob- und Feingemüse erzeugt werden, so wurden jetzt mehr Topfpflanzen und Schnittblumen neben Feingemüse verlangt. Die Blumen gingen ausschließlich in die Hohenzollernstraße; auch Dekorationen wurden zu Festlichkeiten arrangiert. Um alles wunschgerecht organisieren und vorbereiten zu können, wurde Vater mit einem Offizier nach Pozna? geschickt, um dort spezielle Sämereien und sonstige gärtnerische Bedarfsartikel kaufen zu können.

Gärtnerei Wachowicz, ul. Koniawska 43, früher Strohbusch

Tadeusz Wachowicz, ein polnische Gärtner, hatte die Gärtnerei von Strohbusch, Roßwieser Straße 43, übernommen. Beide Gärtnereien gingen in der Tiefe von der Roßwieser Straße bis zur Reimannstraße, und da jenes Grundstück hinten breiter war als unseres, gab es hinten einen gemeinsamen Zaun. An diesem Zaun trafen sich Ende März 1949, ich war 14 Jahre alt, der polnische Gärtner, mein Vater und ich. Jeder auf seiner Seite, um Wichtiges zu besprechen. Ich hatte keine Ahnung, worum es ging, wusste auch nicht dass sie sich kannten. Pan Wachowicz konnte ein wenig Deutsch und beide verabredeten, dass ich ab April in seiner Gärtnerei arbeiten und so etwas wie eine Lehre absolvieren sollte. Dann war es soweit. Am 1. April 1949 ging ich 100 m weiter in eine andere, neue Welt. Tadeusz Wachowicz hatte die Gärtnerei zu neuer Kraft und Blüte geführt und war wohl als privater Gärtner führend in Gorzów geworden. Er hatte 10 bis 12 Mitarbeiter, Männer und Frauen, jung und alt. Alle waren aber Polen. Er stellte mich kurz vor, und die Arbeit begann. Fast alle waren freundlich zu mir, es gab keine Probleme. Eine ältere Frau sprach nie mit mir, das war auffällig, und auch die anderen merkten es. Jemand nahm mich auf die Seite und sagte mir „Sie kann es nicht, ihre ganze Familie ist im KZ umgekommen“.

Gärtnerei Wachowicz, polnische Mitarbeiter 1949, ich, der Autor vorn links

Als Gärtnersohn brachte ich eine Grundlage für die gärtnerische Arbeit mit. Hierauf aufbauend, lehrte mich der Gärtnergehilfe und Stellvertreter des Chefs, Pan Chichowicz, das Gärtnerische. Durch das tägliche Zusammensein nur mit Polen verbesserte sich mein bis dahin doch sehr „stockelige“ Polnisch schnell. Ich konnte schließlich bald mühelos polnisch verstehen und sprechen. Ich fügte mich schnell ein, und so verging dann schnell ein Jahr.

Die letzten Monate in der Heimat

Ende März 1950 erschienen in der Gärtnerei meines Vaters ein sowjetischer Offizier und einige Polen in Zivil. Es stellte sich heraus, dass sie Angehörige des Zazad Miejski w Gorzowie, also der Stadtverwaltung waren. Nach einem Betriebsrundgang mit meinem Vater wurden die anwesenden deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter in der Gärtnerei zusammen geholt. Ihnen wurde mitgeteilt, dass sich die sowjetische Armee zum 01. April 1950 aus den noch bewirtschafteten Betrieben zurückziehen werde und alles, die Betriebe und das deutsche Personal, der polnischen Stadtverwaltung übergeben werde. Vorgestellt und zuständig für die Gärtnereien wurde der Leiter der Stadtgärtnerei, Kierownik Miejskiego Zakladu Ogrodniczego w Gorzowie Wlkp, Pan Franciszek Prominski. Nun war also amtlich, was bisher nur gerüchteweise durchgesickert war. Die Russen, unsere „Beschützer“ gingen und überließen alles den Polen. Mein Vater war von heute auf morgen mit seinen deutschen Mitarbeitern polnischer Stadtgärtner in der eigenen Gärtnerei geworden. Die Produktionspalette änderte sich nicht wesentlich: Marktpflanzen, Topf- und Schnittblumen, sowie Feingemüse. Nun musste Deutsch- Polnisch gedolmetscht werden, und immer öfter wurde ich dazu geholt. Ich arbeitete zwar noch immer bei Pan Wachowicz, aber bald bahnte sich eine Änderung an. Das polnische Wirtschaftssystem generell wurde mehr und mehr nach sowjetischem Muster umgekrempelt. Privat wirtschaftende Kapitalisten waren nicht mehr erwünscht. Der Gärtnerei-Nutzungsvertrag des Pan Wachowicz wurde gekündigt oder nicht mehr erneuert, und der erfolgreiche Gärtner musste gehen. Er ging nach Roßwiese und übernahm die Gutsgärtnerei, von woher einst mein Großvater gekommen war. Seine Gärtnerei wurde nun ebenfalls Stadtgärtnerei und Pan Chechowicz wurde mit der Leitung beauftragt. Die Gärtnereien waren nun gleichgeschaltet und bald fiel auch der bisher trennende Zaun zwischen den beiden Gärtnereien. Ich war zwar nicht offiziell, aber de facto Dolmetscher in beiden Gärtnereien und wurde sogar in den polnischen Gewerkschaftsbund „Zwiazek Zawodowy“ aufgenommen; mein Ausweis mit Passbild liegt heute im Museum in Gorzow.

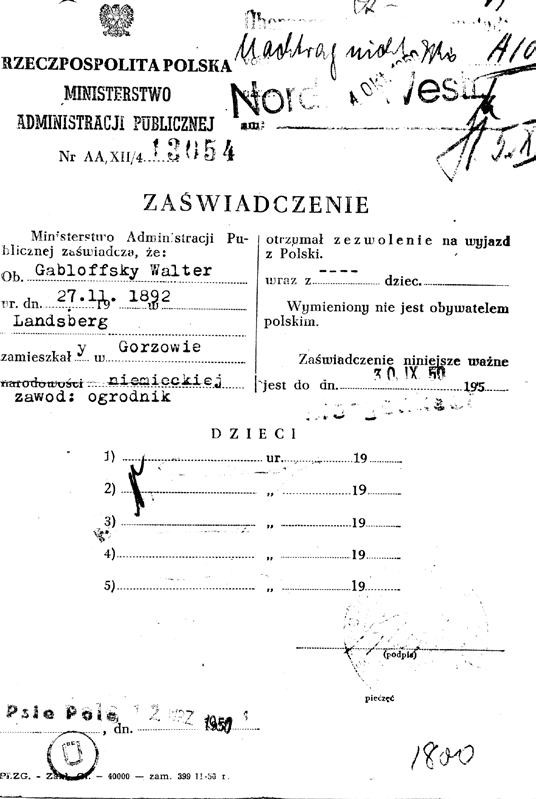

Die Ausreise

Ausreisedokument

Anfang September kam von der Stadtverwaltung die offizielle Order, dass alle Deutschen ausreisen müssten, es sei denn, sie optierten, nähmen also die polnische Staatangehörigkeit an. Meinen Eltern wurde gesagt, dass sie ihr Eigentum, Haus und Gärtnerei behalten und weiter bewirtschaften können. Dennoch kam für meine Eltern, sie waren 58 und 47 Jahre alt und hatten in den Jahren kaum ein Wort polnisch gelernt, diese Möglichkeit nicht in Betracht. So musste gepackt werden. Wir konnten alles mitnehmen, was Transport und tragfähig war. Wir hatten insgesamt 16 Gepäckstücke, Säcke, Kisten, Körbe und Wannen, alle mit Namen und laufender Nummer versehen, dazu unser Handgepäck. Das Gepäck aller wurde tags vorher in Güterwagen verladen. Im Morgengrauen des 10. September 1950 nahmen wir Abschied von der Heimat. Einige waren gekommen um uns zu verabschieden. Polnische Nachbarn, Pan Wachowicz, mein ehemaliger Chef, Pan Prominski, der Kirownik. Er sagte zu mir: „Pamientaj o ojcza!“, (Denk an Deinen Vater). Dann fuhr der Personenzug vom Bahnhof Brückenvorstadt ab, über Posen und Breslau nach Deutschland, in eine unbekannte Zukunft.

„Ausreisesack“

Im September 1950 sind die letzten 52 deutschen Landsberger aus Gorzów ausgewiesen worden. Es waren u. A. die Familien:

Frau Herfurth mit Tochter Frau Hummel und Enkeltochter

3 Personen

Balfanz, früher aus Lorenzdorf

3 Personen

Gabloffsky, Walter mit Frau Ottilie und Sohn Werner

3 Personen

Frau Gehrke und Tochter Erika

2 Personen

Grigoleit, Schwerbeschädigter und Treckerfahrer mit Anhang

5 Personen

Sitzlach, Hans und Frau und Sohn Hans-Joachim

3 Personen

Frau Bohn

3 Personen

Herr Heimann und Frau

2 Personen

Nachtrag:

Inzwischen sind über 60 Jahre

seit jenen Jahren vergangen.

Nicht alle Namen, Örtlichkeiten, Zeiten und Begebenheiten dürften trotz aller Bemühungen

korrekt sein. Ich bitte

um Nachsicht. Die Erinnerung

verblasst, aber beim Erinnern

an Einzelheiten kommen

Begebenheiten wieder zutage,

die längst vergessen schienen.

Alles in allem: Wir haben in

den Wirren dieser Jahre viel

Glück gehabt; wir sind gesund

und in der Familie zusammen

geblieben, wir haben, wie

kaum andere, bis zuletzt in unserem

Haus leben dürfen und

nicht hungern müssen. Wir haben

einigermaßen menschlich

ausreisen dürfen, und wir sind

im Westen gelandet. Zufall?

Gott sei Dank!

Diese Erinnerungen sind gewidmet:

meinen Eltern, die mir immer,

auch in schwerer Zeit, Vorbild

waren,

meiner Frau, die es verstanden

hat, ihre humanistischsoziale

Weltanschauung in der

Familie zu leben und weiter zu

geben, unseren Kindern, die

Verantwortung für ihre Kinder

und dafür tragen, dass die Verirrungen

von Menschen und

ganzen Völkern keine Zukunft

haben dürfen, und schließlich

Allen, die für Versöhnung und

Frieden eintreten, jeder an

seinem Platz.

Werner Gabloffsky

Gödringer Straße 23

D 31157 Sarstedt

Email: werner@gabloffsky.de